“如果登上月球困难,就尽可能待在家里吧”

宇航员妻子:目睹爱人的“死亡表演”

作者 [美] 柯蒂斯·西顿菲尔德 编译 潘彩萍

《

青年参考

》(

2013年07月31日

32

版)

|

|

身为美国太空先驱的妻子,维系婚姻也成了她们对国家的责任。在这群身处聚光灯下的女性看来,丈夫的事业与家庭的美满似乎是一对无法调和的矛盾。

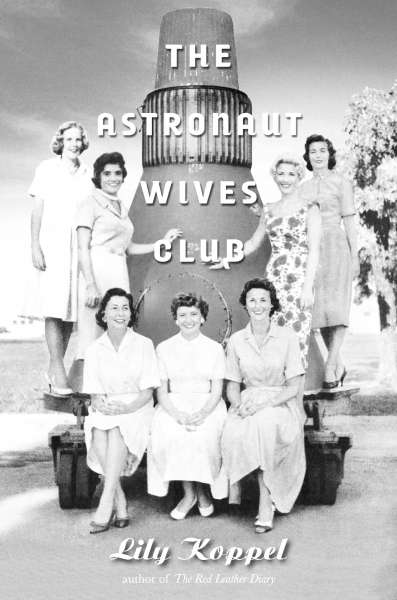

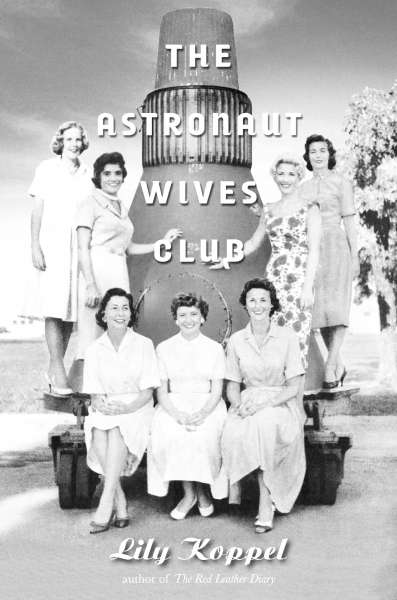

1959年,美国第一批7名宇航员的妻子接受了《生活》杂志的拍摄、采访。当时,太空计划尚在初期,宇航员们的名字才公布几个月,首次太空飞行则要再等两年。《生活》杂志作为惟一对宇航员的生活进行深度报道的媒体,以诱人的价格同“宇航员家庭”签订了多年合约。那期杂志的封面上,7名女性簇拥在兰利空军基地的模型太空舱周围摆pose。

拍摄照片前,6位妻子遵照美国宇航局(NASA)和《生活》的指导,穿了白色衬衣和连衣裙,只有个性十足的雷内·卡朋特穿了圆领太阳裙——但她也按大家事先达成的意见涂了粉红色唇膏。然而,当那期杂志出版时,女人们的唇膏被修改成了鲜红色。半个世纪后,丽莉·科佩尔的《宇航员妻子俱乐部》用那张照片当封面,该书写道:“7个女人完全被惊到了,她们担心公众怎样评价她们。她们是母亲,不想招摇,不想打扮得那么醒目。”

这本轻松、有趣的书里充满了轶事。科佩尔很自豪,称自己发现了这一看似严肃的主题下隐藏的丰富内容。今天,很多人把探索太空看成司空见惯的事情,科佩尔提醒读者,“斯普特尼克”(第一颗人造卫星)时代有很多大胆的革新,太空中仍存在神秘的未知领域。

目睹爱人的“死亡表演”

随着各自的丈夫一夜之间从默默无闻的飞行员变成国家英雄,宇航员妻子的价值也随之提升。此后发生的事情,一些为她们所乐见,另一些则带来了烦扰。每位宇航员妻子的生活都被一对基本矛盾左右着:增加丈夫出人头地的机会;使自己的婚姻尽可能地稳定,至少看起来很稳定。如果她的丈夫终于被选中了,她又要承受极大压力,观望并等待。毕竟,在整个国家和世界上多数人看来,她们的丈夫执行太空任务,是把自己置于极端危险之中。

宇航员妻子们将观看飞船发射比作死亡表演,她们的恐惧无人能够纾解。NASA的一位知情人士在1968年“阿波罗8号”执行任务前就告诉苏珊·伯曼,她丈夫弗朗克和另外两名宇航员,在环绕月球飞行10圈的使命当中的生存机率是50%。所以,在“阿波罗8号”遨游太空的过程中,苏珊当着15岁的儿子的面为丈夫写了悼词。还好,“阿波罗8号”的三名宇航员都安全返回了,而在这个计划启动后的前12年间,已经有8位宇航员罹难。

即使一桩婚姻刚开始的时候很稳定,随着时间推移,把丈夫送进太空仿佛成了“毁掉它的最好方法”。在加州训练的宇航员们几乎没有假期,他们的妻子往往得自己带小孩,跟单身母亲差不多。有位宇航员妻子曾经讽刺地对“不顾家”的丈夫说,“你下次回来的时候,为什么不直接去国王酒店住呢?那样我就不会烦你了。”

虽然新闻工作者对宇航员妻子的怨言视而不见,但另一方面,记者对她们的关注却从未消停,从窗口偷看,在美容院里搭讪……甚至搬去跟她们做邻居。

维系婚姻成为爱国的责任

丈夫们在地球之外忙碌时,妻子们会互相帮助。1964年,所有宇航员家庭搬到休斯敦航天中心附近的宇航员社区后尤其如此。妻子们相互串门,一起散步,有时带着孩子在邻居家睡觉。刚开始,这些是非正式的,后来渐渐成了宇航员妻子俱乐部每月一次的聚会。

关于这群女性之间五味杂陈的友谊,作者记录了这么个故事:唐·艾西尔的四个孩子之一,4岁的马特得了严重的白血病,唐又忙又累。于是,“其他人往艾西尔家的冰箱内塞满了食品,上面没有留名,让她不用写感谢卡片。又不知道是谁,悄悄帮唐修剪了草坪”。

显然,科佩尔很欣赏她的主人公们,全书没有引用其他人的文章,全部事实都来自第一手采访,或是来自当年的新闻报道。公平地说,科佩尔记载的是一个个有意义的历史剪影,而不是任何特别的个人,她在这一点上把握得很出色。

书中的细节同样生动,从主人公们烤的火腿面包,到她们抽的弗吉尼亚牌香烟,她们穿的毛皮裤子,她们的宴会和派对,她们共享的、形状像太空舱一样的游泳池。格外让人印象深刻的是,苏·比恩和她的朋友们在一次派对前,排队让苏的丈夫亚伦为她们描眉毛。

宇航员们薪水不高,但补贴是近乎无限的:一辆高级轿车每年的租金只要一美元,住酒店一晚只要一美元,还能定期领取百老汇的戏票、礼品券,更不用提造访白宫的机会。有两位妻子借过林登·约翰逊总统夫人的晚礼服,还曾经让第一家庭的女儿帮她们看孩子。

或许是因为这份工作的高度危险性,或许是因为长期的分离,大多数宇航员的婚姻很难持久。科佩尔指出:“对宇航员妻子而言,维系婚姻成了一种爱国的责任。”上世纪六十年代末,就有宇航员的家庭破裂。最后,起初的30对太空夫妇,只有七对白头偕老。

在本书结尾,科佩尔记下了几位宇航员妻子对“黄金年代”的回忆。格外有说服力的一句话出自芭芭拉·塞尔南之口,“如果你觉得登上月球困难,就尽可能呆在家里吧。”

美国《华盛顿邮报》

身为美国太空先驱的妻子,维系婚姻也成了她们对国家的责任。在这群身处聚光灯下的女性看来,丈夫的事业与家庭的美满似乎是一对无法调和的矛盾。

1959年,美国第一批7名宇航员的妻子接受了《生活》杂志的拍摄、采访。当时,太空计划尚在初期,宇航员们的名字才公布几个月,首次太空飞行则要再等两年。《生活》杂志作为惟一对宇航员的生活进行深度报道的媒体,以诱人的价格同“宇航员家庭”签订了多年合约。那期杂志的封面上,7名女性簇拥在兰利空军基地的模型太空舱周围摆pose。

拍摄照片前,6位妻子遵照美国宇航局(NASA)和《生活》的指导,穿了白色衬衣和连衣裙,只有个性十足的雷内·卡朋特穿了圆领太阳裙——但她也按大家事先达成的意见涂了粉红色唇膏。然而,当那期杂志出版时,女人们的唇膏被修改成了鲜红色。半个世纪后,丽莉·科佩尔的《宇航员妻子俱乐部》用那张照片当封面,该书写道:“7个女人完全被惊到了,她们担心公众怎样评价她们。她们是母亲,不想招摇,不想打扮得那么醒目。”

这本轻松、有趣的书里充满了轶事。科佩尔很自豪,称自己发现了这一看似严肃的主题下隐藏的丰富内容。今天,很多人把探索太空看成司空见惯的事情,科佩尔提醒读者,“斯普特尼克”(第一颗人造卫星)时代有很多大胆的革新,太空中仍存在神秘的未知领域。

目睹爱人的“死亡表演”

随着各自的丈夫一夜之间从默默无闻的飞行员变成国家英雄,宇航员妻子的价值也随之提升。此后发生的事情,一些为她们所乐见,另一些则带来了烦扰。每位宇航员妻子的生活都被一对基本矛盾左右着:增加丈夫出人头地的机会;使自己的婚姻尽可能地稳定,至少看起来很稳定。如果她的丈夫终于被选中了,她又要承受极大压力,观望并等待。毕竟,在整个国家和世界上多数人看来,她们的丈夫执行太空任务,是把自己置于极端危险之中。

宇航员妻子们将观看飞船发射比作死亡表演,她们的恐惧无人能够纾解。NASA的一位知情人士在1968年“阿波罗8号”执行任务前就告诉苏珊·伯曼,她丈夫弗朗克和另外两名宇航员,在环绕月球飞行10圈的使命当中的生存机率是50%。所以,在“阿波罗8号”遨游太空的过程中,苏珊当着15岁的儿子的面为丈夫写了悼词。还好,“阿波罗8号”的三名宇航员都安全返回了,而在这个计划启动后的前12年间,已经有8位宇航员罹难。

即使一桩婚姻刚开始的时候很稳定,随着时间推移,把丈夫送进太空仿佛成了“毁掉它的最好方法”。在加州训练的宇航员们几乎没有假期,他们的妻子往往得自己带小孩,跟单身母亲差不多。有位宇航员妻子曾经讽刺地对“不顾家”的丈夫说,“你下次回来的时候,为什么不直接去国王酒店住呢?那样我就不会烦你了。”

虽然新闻工作者对宇航员妻子的怨言视而不见,但另一方面,记者对她们的关注却从未消停,从窗口偷看,在美容院里搭讪……甚至搬去跟她们做邻居。

维系婚姻成为爱国的责任

丈夫们在地球之外忙碌时,妻子们会互相帮助。1964年,所有宇航员家庭搬到休斯敦航天中心附近的宇航员社区后尤其如此。妻子们相互串门,一起散步,有时带着孩子在邻居家睡觉。刚开始,这些是非正式的,后来渐渐成了宇航员妻子俱乐部每月一次的聚会。

关于这群女性之间五味杂陈的友谊,作者记录了这么个故事:唐·艾西尔的四个孩子之一,4岁的马特得了严重的白血病,唐又忙又累。于是,“其他人往艾西尔家的冰箱内塞满了食品,上面没有留名,让她不用写感谢卡片。又不知道是谁,悄悄帮唐修剪了草坪”。

显然,科佩尔很欣赏她的主人公们,全书没有引用其他人的文章,全部事实都来自第一手采访,或是来自当年的新闻报道。公平地说,科佩尔记载的是一个个有意义的历史剪影,而不是任何特别的个人,她在这一点上把握得很出色。

书中的细节同样生动,从主人公们烤的火腿面包,到她们抽的弗吉尼亚牌香烟,她们穿的毛皮裤子,她们的宴会和派对,她们共享的、形状像太空舱一样的游泳池。格外让人印象深刻的是,苏·比恩和她的朋友们在一次派对前,排队让苏的丈夫亚伦为她们描眉毛。

宇航员们薪水不高,但补贴是近乎无限的:一辆高级轿车每年的租金只要一美元,住酒店一晚只要一美元,还能定期领取百老汇的戏票、礼品券,更不用提造访白宫的机会。有两位妻子借过林登·约翰逊总统夫人的晚礼服,还曾经让第一家庭的女儿帮她们看孩子。

或许是因为这份工作的高度危险性,或许是因为长期的分离,大多数宇航员的婚姻很难持久。科佩尔指出:“对宇航员妻子而言,维系婚姻成了一种爱国的责任。”上世纪六十年代末,就有宇航员的家庭破裂。最后,起初的30对太空夫妇,只有七对白头偕老。

在本书结尾,科佩尔记下了几位宇航员妻子对“黄金年代”的回忆。格外有说服力的一句话出自芭芭拉·塞尔南之口,“如果你觉得登上月球困难,就尽可能呆在家里吧。”

美国《华盛顿邮报》

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制