西方当代“科幻鼻祖”诞生50载——

《沙丘》:小众、却颠覆以往的科幻经典

本报记者 张慧

《

青年参考

》(

2015年07月22日

20

版)

|

弗兰克·赫伯特 |

|

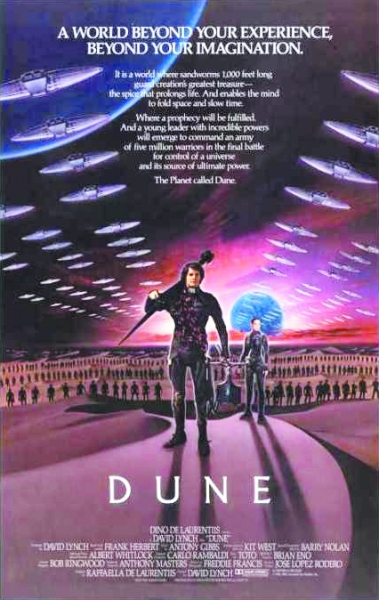

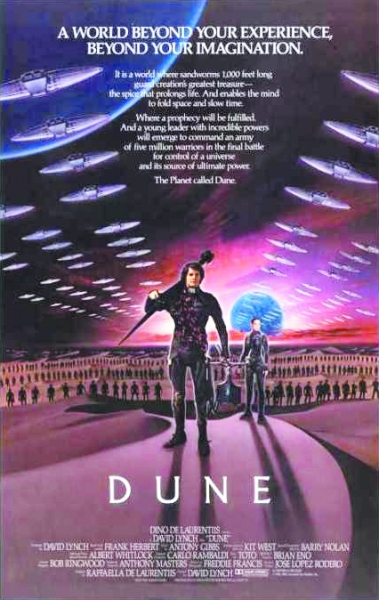

《沙丘》电影海报(1984) |

50年前诞生的《沙丘》系列作品,重塑了西方科幻文学。尽管未融入欧美流行文化,《星球大战》等名作对其的致敬,仍令这部经典的历史地位日趋显赫。

每当暑热席卷大地,总有一些科幻爱好者想象着“一条巨大的沙虫蠕动着袭来,吞噬游客”;在他们的小圈子里,这个表述几成“天气又干又热”的代名词。

这幅“脑补”出来的生动画面,正是来自半个世纪前问世的经典名作《沙丘》。

创作灵感在流沙中闪现

上世纪50年代末,如果你去美国俄勒冈州弗罗伦萨附近的不毛之地漫步,可能会和一个胡子外翻、戴着雷朋飞行员眼镜、穿着迷彩服、走路大步流星的粗壮男子不期而遇。

他便是《沙丘》之父弗兰克·赫伯特。彼时,他的成名作还在酝酿。身为自由撰稿人,他受邀做一项调研:美国农业部试图通过引入欧洲的耐旱植物来治理流沙。

受太平洋劲风影响,俄勒冈的沙漠不断东移,所到之处,植物、道路皆被掩埋。乘上轻型飞机,赫伯特居高俯瞰,发现“沙浪与海浪一样具有毁灭性……甚至会带来死亡”。他由此想到,能否创造新的生态系统,将沙漠变为绿洲?由此,他的创作灵感开始闪光。

赫伯特19岁投身文坛,可直到不惑之年,作家生涯始终差强人意,经济上也捉襟见肘。创作《沙丘》期间,他的妻子仍在给百货公司写广告文案以养家糊口。

英国《卫报》在评价这部作品的背景时指出,“赫伯特是太平洋沿岸自由主义文化的产物,自力更生,藐视中央集权,对乌托邦式的未来充满希望,并愿尝试之。”

随着调研结束,赫伯特对流沙的兴趣扩展到沙漠和沙漠文化。完成了以美国农业部为主角、充满英雄主义气息的报道《他们阻止了流沙》后,他以此为素材写了两个短篇,在著名科幻杂志《模拟》上发表。接着,仍觉得不过瘾的赫伯特又将这两个短篇的内容糅合到一起,于1965年推出了《沙丘》首部曲。当时,美国的科幻迷更青睐短小精悍的作品,400多页的《沙丘》被20多家出版社拒绝后,才被主营杂志的小公司Chilton接纳。

科幻小说界的《魔戒》

尽管在初版后两年间连夺标志科幻小说最高成就的雨果奖和星云奖,《沙丘》依然慢热。最先关注它的,是那些对“全球变革”感兴趣的读者。在他们的传播下,如今被称为“最伟大科幻小说之一”的《沙丘》,才被译成多种语言,红遍全球。

美国媒体称,“《沙丘》在科幻文学中的地位,堪比《魔戒》在奇幻小说中的地位。”

该系列作品的故事背景设定在遥远的未来。“红公爵”莱托·亚崔迪被迫携家带口,从美丽富饶的卡拉丹星球迁居沙漠星球阿拉吉斯(也就是“沙丘”)。后者气候恶劣,不适合居住,但它又是整个银河帝国惟一出产“香料”的地方,战略意义重大。贯穿全书的“香料”是一种药物,用以增强时空感知能力,没有它,整个宇宙通信系统都会崩溃。开采香料无疑是危险的,不仅会引来沙尘暴和游牧者的袭击,还可能惊醒几百米长的沙虫——这些怪物在沙丘下生活,如同鲸鱼在海中游弋。

所有故事里都有反派,行星执政官哈肯尼男爵在《沙丘》中扮演了这个角色,他希望摧毁亚崔迪家族,更渴望攫取“香料”。主人公保罗是亚崔迪家族的年轻一代,因为先知的预言而背负着救世主的光环。小说就围绕他的成长和历险展开。

《沙丘》勾勒出了一个规模宏大、人物复杂、完整详实的科幻世界。在更广为人知的《星球大战》中,有许多与之酷似的概念和创意,如干旱的星球、邪恶的统治者、身负银河系使命的男孩和守护着香料的公主……有趣的是,赫伯特知道自己被《星战》电影导演乔治·卢卡斯“抄袭”,还在片子里发现了其他著名科幻作家的灵光。为此,他甚至和几位同行半开玩笑地成立了一个组织,名为“我们强大到不屑于起诉卢卡斯”联盟。

1984年,大卫·林奇将万众期待的《沙丘》搬上银幕,却遭遇了票房和口碑的双重滑铁卢。《华盛顿邮报》书评版编辑罗恩·查尔斯回忆,当时,他在读大学,和女友一起去观影那天,他导师也在。他本打算影片结束后,向二人炫耀他“渊博的科幻小说知识”和“深入的见地”,但片子放了一半,他就被脱离原著的情节搞得“恶心反胃”,恨不得丢下女友和导师一走了之。即便如此,在《沙丘》问世50周年之际,查尔斯仍和无数科幻迷一样,花125美元抢购了这套书的精装纪念版。

进入21世纪后,美国科幻频道又尝试将《沙丘》改编为电视短剧,受到了意外的追捧,还在2003年拿下艾美奖“最佳视觉效果奖”。

小众,但人文精神十足

随着《沙丘》首部曲的价值渐被认可,赫伯特又写了5部续集,有人读得津津有味,也有人认为它们“虎头蛇尾”。

赫伯特1986年去世前,《沙丘》系列的总销量已突破1200万册——这还不算他的亲友推出的13部周边作品。至今,在各类榜单上,《沙丘》仍位居前列。

而在中国,受历史条件所限,许多人最早了解《沙丘》是通过Cryo Interactive公司1992年制作的同名电脑游戏。这款游戏堪称即时战略类游戏的鼻祖,《命令与征服》、《星际争霸》都是其“徒子徒孙”,而《沙丘》游戏的原型正是赫伯特的小说。

可正如《纽约时报》记者戴维·伊茨科夫指出,同为“史诗巨著”,《沙丘》并没像《魔戒》和《星球大战》那样渗进流行文化。流行语中也见不到“沙丘体”。这么多年来,“沙丘”及周边产品一直是科幻爱好者的“小众圣物”。

这并不意味着《沙丘》缺少深度。事实上,赫伯特是首位在科幻题材中引入环境生态观念的作家,其作品中对“魅力型领袖”如何奴役人民和对政府治理结构的探讨,则暗藏了他的自由主义政治观。他对宗教、政治和权力三者关系的探讨,在50年后全球聚焦中东局势的语境下,显现出惊人的先见之明。

更特别的是,科幻迷熟悉的超级电脑和机器人,《沙丘》中都没有。“按照小说的交代,在故事发生的几百年前,人类摧毁了所有会思考的机器。人类相信,这样就不会被其他物种取代。”《纽约客》杂志网站认为,“这一设定很高明,它将焦点从技术引回到人本身。”它由此改变了科幻小说“核心是科技,人物和情节为之服务”的风格,《沙丘》为科幻注入了文学性、社会性和人文精神。

这种“软科幻”的特质,正是《沙丘》行销全球半个世纪而不过时的奥秘所在。不过,2006年出版的中译本,并不像在其他地方那样被反复翻印,以致洛阳纸贵。

人们承认,赫伯特的文笔和他缔造的“沙丘世界”让男性荷尔蒙喷薄欲出,但缺少吸引女性读者的暧昧和温情。“没有脚上长毛的霍比特人,也没有像泰迪熊般可爱的伊渥克(《星战》中的角色)”,《纽约客》写道。此外,很多专有名词、人物关系、编年史,在中译本中因篇幅所限被删,也造成了一定的阅读障碍。虽然它比多数科幻小说流畅易懂,仍有中国书友表示:即便怀着对《沙丘》系列的热爱和敬服,“硬着头皮才啃到第3卷”。

在现实世界中投下倒影

文学作品总能折射出时代背景。如果说《魔戒》关照了二战的创伤,从《沙丘》中则能看到环境压力、人的潜能、国家意识的改变和针对帝国主义的斗争。

2015年,《沙丘》被赋予了不同的解读。经历了“9·11”和中东危机,人们似乎从书中的游牧者“费瑞曼人”身上,看到了阿拉伯民族的投影——二者不仅生活习俗相似,也都具备为适应恶劣环境而萌发的群体文化和互助精神。在赫伯特笔下,费瑞曼人并非“野蛮人”,主人公保罗通过适应他们的文化,成了先知般的角色。重新审视白人先知统帅棕色皮肤的“圣战者”发动起义的故事情节,足以让人产生将历史打碎重组的诡异联想。

晚年的赫伯特功成名就。可这位毕生致力于“变沙漠为绿洲”的理想主义者,对未来的信心却有所动摇。1968年问世的“人口爆炸论”主张:如果不节制人口增长,饥荒在所难免。彼时,以经济增速为第一目标的美国社会对环境的关注相对有限,自由主义者更在意的是:人口增加是否会威胁个人自由?

赫伯特在《沙丘》中的表述印证了这一点。他借书中人物之口强调,“超越有限空间内的一个临界点,随着人口增加,自由会衰减。地球生态系统的空间有限,就像烧瓶中的气体只能在有限空间中活动一样。人类的问题不是系统能容纳多少人,而是活着的人该怎样生活。”

《沙丘》付梓50年后,美国农业部仍在治理俄勒冈州的沙丘。但他们现在正以“防范外来物种”为名,忙着铲除当年引进的耐旱植物,希望让原野回归自然。

戴维·伊茨科夫在《纽约时报》上评价说,随着气候变化、中东局势、能源危机层出不穷,《沙丘》比50年前更具现实意义,“如果你还没看过,的确该找来读读。”

50年前诞生的《沙丘》系列作品,重塑了西方科幻文学。尽管未融入欧美流行文化,《星球大战》等名作对其的致敬,仍令这部经典的历史地位日趋显赫。

每当暑热席卷大地,总有一些科幻爱好者想象着“一条巨大的沙虫蠕动着袭来,吞噬游客”;在他们的小圈子里,这个表述几成“天气又干又热”的代名词。

这幅“脑补”出来的生动画面,正是来自半个世纪前问世的经典名作《沙丘》。

创作灵感在流沙中闪现

上世纪50年代末,如果你去美国俄勒冈州弗罗伦萨附近的不毛之地漫步,可能会和一个胡子外翻、戴着雷朋飞行员眼镜、穿着迷彩服、走路大步流星的粗壮男子不期而遇。

他便是《沙丘》之父弗兰克·赫伯特。彼时,他的成名作还在酝酿。身为自由撰稿人,他受邀做一项调研:美国农业部试图通过引入欧洲的耐旱植物来治理流沙。

受太平洋劲风影响,俄勒冈的沙漠不断东移,所到之处,植物、道路皆被掩埋。乘上轻型飞机,赫伯特居高俯瞰,发现“沙浪与海浪一样具有毁灭性……甚至会带来死亡”。他由此想到,能否创造新的生态系统,将沙漠变为绿洲?由此,他的创作灵感开始闪光。

赫伯特19岁投身文坛,可直到不惑之年,作家生涯始终差强人意,经济上也捉襟见肘。创作《沙丘》期间,他的妻子仍在给百货公司写广告文案以养家糊口。

英国《卫报》在评价这部作品的背景时指出,“赫伯特是太平洋沿岸自由主义文化的产物,自力更生,藐视中央集权,对乌托邦式的未来充满希望,并愿尝试之。”

随着调研结束,赫伯特对流沙的兴趣扩展到沙漠和沙漠文化。完成了以美国农业部为主角、充满英雄主义气息的报道《他们阻止了流沙》后,他以此为素材写了两个短篇,在著名科幻杂志《模拟》上发表。接着,仍觉得不过瘾的赫伯特又将这两个短篇的内容糅合到一起,于1965年推出了《沙丘》首部曲。当时,美国的科幻迷更青睐短小精悍的作品,400多页的《沙丘》被20多家出版社拒绝后,才被主营杂志的小公司Chilton接纳。

科幻小说界的《魔戒》

尽管在初版后两年间连夺标志科幻小说最高成就的雨果奖和星云奖,《沙丘》依然慢热。最先关注它的,是那些对“全球变革”感兴趣的读者。在他们的传播下,如今被称为“最伟大科幻小说之一”的《沙丘》,才被译成多种语言,红遍全球。

美国媒体称,“《沙丘》在科幻文学中的地位,堪比《魔戒》在奇幻小说中的地位。”

该系列作品的故事背景设定在遥远的未来。“红公爵”莱托·亚崔迪被迫携家带口,从美丽富饶的卡拉丹星球迁居沙漠星球阿拉吉斯(也就是“沙丘”)。后者气候恶劣,不适合居住,但它又是整个银河帝国惟一出产“香料”的地方,战略意义重大。贯穿全书的“香料”是一种药物,用以增强时空感知能力,没有它,整个宇宙通信系统都会崩溃。开采香料无疑是危险的,不仅会引来沙尘暴和游牧者的袭击,还可能惊醒几百米长的沙虫——这些怪物在沙丘下生活,如同鲸鱼在海中游弋。

所有故事里都有反派,行星执政官哈肯尼男爵在《沙丘》中扮演了这个角色,他希望摧毁亚崔迪家族,更渴望攫取“香料”。主人公保罗是亚崔迪家族的年轻一代,因为先知的预言而背负着救世主的光环。小说就围绕他的成长和历险展开。

《沙丘》勾勒出了一个规模宏大、人物复杂、完整详实的科幻世界。在更广为人知的《星球大战》中,有许多与之酷似的概念和创意,如干旱的星球、邪恶的统治者、身负银河系使命的男孩和守护着香料的公主……有趣的是,赫伯特知道自己被《星战》电影导演乔治·卢卡斯“抄袭”,还在片子里发现了其他著名科幻作家的灵光。为此,他甚至和几位同行半开玩笑地成立了一个组织,名为“我们强大到不屑于起诉卢卡斯”联盟。

1984年,大卫·林奇将万众期待的《沙丘》搬上银幕,却遭遇了票房和口碑的双重滑铁卢。《华盛顿邮报》书评版编辑罗恩·查尔斯回忆,当时,他在读大学,和女友一起去观影那天,他导师也在。他本打算影片结束后,向二人炫耀他“渊博的科幻小说知识”和“深入的见地”,但片子放了一半,他就被脱离原著的情节搞得“恶心反胃”,恨不得丢下女友和导师一走了之。即便如此,在《沙丘》问世50周年之际,查尔斯仍和无数科幻迷一样,花125美元抢购了这套书的精装纪念版。

进入21世纪后,美国科幻频道又尝试将《沙丘》改编为电视短剧,受到了意外的追捧,还在2003年拿下艾美奖“最佳视觉效果奖”。

小众,但人文精神十足

随着《沙丘》首部曲的价值渐被认可,赫伯特又写了5部续集,有人读得津津有味,也有人认为它们“虎头蛇尾”。

赫伯特1986年去世前,《沙丘》系列的总销量已突破1200万册——这还不算他的亲友推出的13部周边作品。至今,在各类榜单上,《沙丘》仍位居前列。

而在中国,受历史条件所限,许多人最早了解《沙丘》是通过Cryo Interactive公司1992年制作的同名电脑游戏。这款游戏堪称即时战略类游戏的鼻祖,《命令与征服》、《星际争霸》都是其“徒子徒孙”,而《沙丘》游戏的原型正是赫伯特的小说。

可正如《纽约时报》记者戴维·伊茨科夫指出,同为“史诗巨著”,《沙丘》并没像《魔戒》和《星球大战》那样渗进流行文化。流行语中也见不到“沙丘体”。这么多年来,“沙丘”及周边产品一直是科幻爱好者的“小众圣物”。

这并不意味着《沙丘》缺少深度。事实上,赫伯特是首位在科幻题材中引入环境生态观念的作家,其作品中对“魅力型领袖”如何奴役人民和对政府治理结构的探讨,则暗藏了他的自由主义政治观。他对宗教、政治和权力三者关系的探讨,在50年后全球聚焦中东局势的语境下,显现出惊人的先见之明。

更特别的是,科幻迷熟悉的超级电脑和机器人,《沙丘》中都没有。“按照小说的交代,在故事发生的几百年前,人类摧毁了所有会思考的机器。人类相信,这样就不会被其他物种取代。”《纽约客》杂志网站认为,“这一设定很高明,它将焦点从技术引回到人本身。”它由此改变了科幻小说“核心是科技,人物和情节为之服务”的风格,《沙丘》为科幻注入了文学性、社会性和人文精神。

这种“软科幻”的特质,正是《沙丘》行销全球半个世纪而不过时的奥秘所在。不过,2006年出版的中译本,并不像在其他地方那样被反复翻印,以致洛阳纸贵。

人们承认,赫伯特的文笔和他缔造的“沙丘世界”让男性荷尔蒙喷薄欲出,但缺少吸引女性读者的暧昧和温情。“没有脚上长毛的霍比特人,也没有像泰迪熊般可爱的伊渥克(《星战》中的角色)”,《纽约客》写道。此外,很多专有名词、人物关系、编年史,在中译本中因篇幅所限被删,也造成了一定的阅读障碍。虽然它比多数科幻小说流畅易懂,仍有中国书友表示:即便怀着对《沙丘》系列的热爱和敬服,“硬着头皮才啃到第3卷”。

在现实世界中投下倒影

文学作品总能折射出时代背景。如果说《魔戒》关照了二战的创伤,从《沙丘》中则能看到环境压力、人的潜能、国家意识的改变和针对帝国主义的斗争。

2015年,《沙丘》被赋予了不同的解读。经历了“9·11”和中东危机,人们似乎从书中的游牧者“费瑞曼人”身上,看到了阿拉伯民族的投影——二者不仅生活习俗相似,也都具备为适应恶劣环境而萌发的群体文化和互助精神。在赫伯特笔下,费瑞曼人并非“野蛮人”,主人公保罗通过适应他们的文化,成了先知般的角色。重新审视白人先知统帅棕色皮肤的“圣战者”发动起义的故事情节,足以让人产生将历史打碎重组的诡异联想。

晚年的赫伯特功成名就。可这位毕生致力于“变沙漠为绿洲”的理想主义者,对未来的信心却有所动摇。1968年问世的“人口爆炸论”主张:如果不节制人口增长,饥荒在所难免。彼时,以经济增速为第一目标的美国社会对环境的关注相对有限,自由主义者更在意的是:人口增加是否会威胁个人自由?

赫伯特在《沙丘》中的表述印证了这一点。他借书中人物之口强调,“超越有限空间内的一个临界点,随着人口增加,自由会衰减。地球生态系统的空间有限,就像烧瓶中的气体只能在有限空间中活动一样。人类的问题不是系统能容纳多少人,而是活着的人该怎样生活。”

《沙丘》付梓50年后,美国农业部仍在治理俄勒冈州的沙丘。但他们现在正以“防范外来物种”为名,忙着铲除当年引进的耐旱植物,希望让原野回归自然。

戴维·伊茨科夫在《纽约时报》上评价说,随着气候变化、中东局势、能源危机层出不穷,《沙丘》比50年前更具现实意义,“如果你还没看过,的确该找来读读。”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制