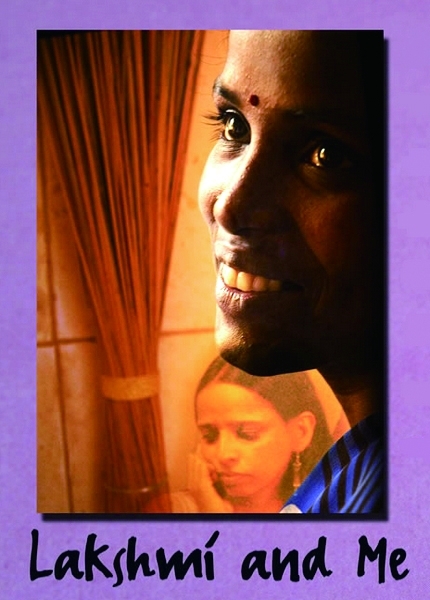

纪录片《拉克什米与我》导演:

不平等让“我们看起来真的像混蛋”

○本报特约撰稿 穆康德

青年参考

(

2014年02月12日

31

版)

印度女导演尼什萨·贾因执导的纪录片《拉克什米与我》蜚声电影界。最近,她接受美国媒体采访,讲述这部让她尴尬的影片的拍摄经过。

贾因说:“这部片子很折磨人,因为我们看起来像卑鄙小人,事实的确如此。我们在接受某种特定的不平等。”

女佣拉克什米折射印度社会的另一面

印度女导演尼什萨·贾因在位于孟买的住所里架起摄像机,要用镜头讲述雇主和女佣的故事。

镜头中,21岁的女佣拉克什米趴在地上,用抹布擦亮大理石地面。贾因坐在桌旁悠闲地阅读,不时抬起双脚,再放下去。拉克什米泡了两杯茶,一杯递给慵懒的贾因,另一杯留给自己,坐在地上喝。当贾因和友人邀请拉克什米一起就餐时,拉克什米笑起来,浑身不自在。

“你瞧,她们坐在一起,就像白人一样,”拉克什米后来告诉自己的姐妹,“我就是她们中间的黑人。”

拉克什米通常每天工作10个小时,每周7天穿梭在孟买多个中产阶级家庭中。“我究竟犯了什么罪,竟然托生为女人?”拉克什米在纪录片中说。

剪辑自己于2008年拍摄的纪录片《拉克什米与我》时,片中的几个场景让贾因难为情,甚至感到羞耻。不过,在《纽约时报》看来,这种尴尬在某种程度上体现了这部纪录片的意义。印度中产阶级与家庭佣工之间的不平等,在印度很少有人愿意公开提及。

2010年,印度家庭佣工的日均工资约为1.3美元。无论薪资还是社会地位,家庭佣工都处在印度社会的下层。《纽约时报》记者艾伦·巴里在新德里的富人区租房时,立即发现了这一点:宽敞的屋子里配备了狭窄的“仆人区”;不少电梯上贴着“仆人不得使用”的标语;巴里提出安装洗碗机时,房东往往一脸茫然,因为洗碗是家庭佣工的工作。

在接受《纽约时报》采访时,导演贾因表示,这种不平等不是印度的“专利”,在西方国家也存在。

贾因给拉克什米的报酬是每月600印度卢比(约合人民币58元),每天做家务45分钟。“不如我在一顿大餐上花的钱多,”贾因在纪录片的旁白中说,“不过大家都给这么点儿。”

拉克什米从10岁开始在孟买捡垃圾。贾因没有虐待她,但纪录片里的镜头时常令人目不忍视。比如,贾因坐在沙发上玩电脑游戏,怀着孕的拉克什米忙前忙后。

“我们看起来真的像混蛋。”贾因说,“这部片子很折磨人,因为我们看起来像卑鄙小人,事实的确如此。我们在接受某种特定的不平等。”

整个世界都存在“种姓制度”

拉克什米没受过教育,和姐妹住在一起,酗酒的父亲经常把她们吓得够呛。她患有肺结核,父亲不同意她嫁给男友,因为他来自比她更低的种姓。

贾因曾是电视台的编辑,从1998年开始拍摄纪录片。最近,在接受美国公共电视台采访时,贾因说:“拉克什米在我家工作了4年后,我有了为她拍摄纪录片的念头。她第一次来我家时只有16岁。我们经常促膝长谈,所以我了解她的生活。我忍不住去想我在她的生活中扮演的角色。我们的关系很友善,甚至温馨,但不可否认,我们所处的社会和经济阶层不同,我们生活在两个截然不同的世界里。”

印度《展望》杂志称,印度约有9000万名家庭佣工,家庭佣工被虐待的案件越来越多。雇主和家庭佣工的关系被视为现代版的奴隶主和奴隶。

在导演贾因看来,这部电影描述的不只是印度社会,整个世界都存在“种姓制度”。“在第一世界,谁是家政工?家政工中,更多的是贫困的移民。”

这部纪录片获得了多个奖项,在50多个国际电影节上放映。

影片让拉克什米小有名气。她从贾因的两个基金中取了钱,在印度南部买了块地。这两个基金,一个是给她的,另一个是给她女儿的教育金。贾因说,到了南部,拉克什米又生了两个女儿,因为丈夫想要个男孩。

贾因和拉克什米最后一次通话时,拉克什米流露出悔恨之意,谈到要重返孟买。“她非常不开心。”贾因告诉《纽约时报》。后来,拉克什米消失了,连电话号码都没有留下。

印度女导演尼什萨·贾因执导的纪录片《拉克什米与我》蜚声电影界。最近,她接受美国媒体采访,讲述这部让她尴尬的影片的拍摄经过。

贾因说:“这部片子很折磨人,因为我们看起来像卑鄙小人,事实的确如此。我们在接受某种特定的不平等。”

女佣拉克什米折射印度社会的另一面

印度女导演尼什萨·贾因在位于孟买的住所里架起摄像机,要用镜头讲述雇主和女佣的故事。

镜头中,21岁的女佣拉克什米趴在地上,用抹布擦亮大理石地面。贾因坐在桌旁悠闲地阅读,不时抬起双脚,再放下去。拉克什米泡了两杯茶,一杯递给慵懒的贾因,另一杯留给自己,坐在地上喝。当贾因和友人邀请拉克什米一起就餐时,拉克什米笑起来,浑身不自在。

“你瞧,她们坐在一起,就像白人一样,”拉克什米后来告诉自己的姐妹,“我就是她们中间的黑人。”

拉克什米通常每天工作10个小时,每周7天穿梭在孟买多个中产阶级家庭中。“我究竟犯了什么罪,竟然托生为女人?”拉克什米在纪录片中说。

剪辑自己于2008年拍摄的纪录片《拉克什米与我》时,片中的几个场景让贾因难为情,甚至感到羞耻。不过,在《纽约时报》看来,这种尴尬在某种程度上体现了这部纪录片的意义。印度中产阶级与家庭佣工之间的不平等,在印度很少有人愿意公开提及。

2010年,印度家庭佣工的日均工资约为1.3美元。无论薪资还是社会地位,家庭佣工都处在印度社会的下层。《纽约时报》记者艾伦·巴里在新德里的富人区租房时,立即发现了这一点:宽敞的屋子里配备了狭窄的“仆人区”;不少电梯上贴着“仆人不得使用”的标语;巴里提出安装洗碗机时,房东往往一脸茫然,因为洗碗是家庭佣工的工作。

在接受《纽约时报》采访时,导演贾因表示,这种不平等不是印度的“专利”,在西方国家也存在。

贾因给拉克什米的报酬是每月600印度卢比(约合人民币58元),每天做家务45分钟。“不如我在一顿大餐上花的钱多,”贾因在纪录片的旁白中说,“不过大家都给这么点儿。”

拉克什米从10岁开始在孟买捡垃圾。贾因没有虐待她,但纪录片里的镜头时常令人目不忍视。比如,贾因坐在沙发上玩电脑游戏,怀着孕的拉克什米忙前忙后。

“我们看起来真的像混蛋。”贾因说,“这部片子很折磨人,因为我们看起来像卑鄙小人,事实的确如此。我们在接受某种特定的不平等。”

整个世界都存在“种姓制度”

拉克什米没受过教育,和姐妹住在一起,酗酒的父亲经常把她们吓得够呛。她患有肺结核,父亲不同意她嫁给男友,因为他来自比她更低的种姓。

贾因曾是电视台的编辑,从1998年开始拍摄纪录片。最近,在接受美国公共电视台采访时,贾因说:“拉克什米在我家工作了4年后,我有了为她拍摄纪录片的念头。她第一次来我家时只有16岁。我们经常促膝长谈,所以我了解她的生活。我忍不住去想我在她的生活中扮演的角色。我们的关系很友善,甚至温馨,但不可否认,我们所处的社会和经济阶层不同,我们生活在两个截然不同的世界里。”

印度《展望》杂志称,印度约有9000万名家庭佣工,家庭佣工被虐待的案件越来越多。雇主和家庭佣工的关系被视为现代版的奴隶主和奴隶。

在导演贾因看来,这部电影描述的不只是印度社会,整个世界都存在“种姓制度”。“在第一世界,谁是家政工?家政工中,更多的是贫困的移民。”

这部纪录片获得了多个奖项,在50多个国际电影节上放映。

影片让拉克什米小有名气。她从贾因的两个基金中取了钱,在印度南部买了块地。这两个基金,一个是给她的,另一个是给她女儿的教育金。贾因说,到了南部,拉克什米又生了两个女儿,因为丈夫想要个男孩。

贾因和拉克什米最后一次通话时,拉克什米流露出悔恨之意,谈到要重返孟买。“她非常不开心。”贾因告诉《纽约时报》。后来,拉克什米消失了,连电话号码都没有留下。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制