我们最需要什么样的图书馆?

作者 [英] 汤姆·拉蒙特 译者 陈荣生

青年参考

(

2013年12月18日

32

版)

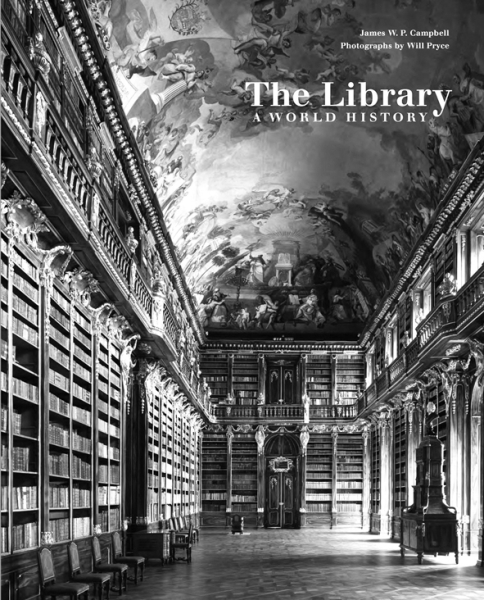

《图书馆:一部世界史》(The Library: A World History),泰晤士与哈德森出版公司2013年10月。

那些富丽堂皇的图书馆固然在建筑学层面给人以美的享受,但就知识的公平传播而言,众多不起眼的地方性图书馆,其存在意义更不应该被抹杀。

拿到《图书馆:一部世界史》,才翻了几页,我就意识到,在这本大部头新书中,我小时候经常光顾的那家图书馆难有一席之地。因为,就在这几页中,收录了一幅威尼斯圣马可图书馆的画像,富丽堂皇,让我觉得自己的见识实在可怜。其实,我常去的帕尔默斯·格林图书馆收藏有精美的《量子飞跃》小说系列,更不用提全套的《丁丁历险记》连环画。但它确实和华丽无关——就像一条披着蓝绿色地毯的狗。反观建筑史学家詹姆斯·坎贝尔和摄影师威尔·普赖斯合著的这本书,其中收录的几乎全是“那些为了被观赏而建成的图书馆”。

我承认,自己垂涎于大阪的司马辽太郎纪念馆那高耸的“书墙”,三层一组的书架全都是用优等白橡木制作的。耶鲁大学善本图书馆的墙是用来自佛蒙特州的大理石筑就,内壁散发着“蜜色光芒”。新罕布什尔州的菲利普斯-埃克塞特学院图书馆则配有许多单人书桌,设计师路易斯·汗特地为每张书桌都开了窗口,让金灿灿的阳光倾泻在桌面上。

本书注释繁多且学术性强,但引人入胜,不乏奇人轶事。我在阅读中首次了解到路易斯·汗的理念:“规划一座图书馆的时候,你就当世上不曾存在任何图书馆。”这对菲利普斯-埃克塞特学院图书馆是行得通的,不过对荷兰代尔夫特的情况就不那么适用了——当地的图书馆有一间圆锥型厅堂,被作为阅览室使用。坎贝尔写道:“坚实的墙壁让人看不到外面,幽闭的空间里被管理员们塞满了阅览桌。”由此可见,过去的几个世纪里,图书馆的设计者与实际管理图书馆的家伙们在许多时候不是一条心,坎贝尔认为他们之间的关系很“畸形”。

书中还有另外一些不可思议的事实。乌得勒支图书馆的墙壁爬满了黑色波纹,看起来像是为人类和外星人的最终决战建造的。俄罗斯国家图书馆中的列宁雕像同样令我震惊:“老弗拉基米尔”显得聪明绝顶,却以世上任何一间阅览室都会把他赶出门的方式在书上做记号。攀登斯洛文尼亚国家图书馆内的楼梯时,参观者会产生一种由无知上升到睿智的幻想(这是建筑师最得意的设计语言);当然在旁人看来,他们只是在气喘吁吁地爬台阶罢了。

相比之下,英国的图书馆多少显得乏善可陈,即便是其中最有名的,如韦尔斯大教堂图书馆,其藏书仍然被死死拴在书架上,显得极其古板。

坎贝尔笔下的历史证实,自古罗马以来,图书馆总是处于危险中:火灾会烧毁它们,它们还要与潮湿、昆虫、炸弹等搏斗。甚至有一次,一架飞机撞进了斯洛文尼亚的一间阅览室。在21世纪的英国,图书馆受到的威胁尽管少了许多,但有一点是要命的:政府蔑视它们。就我所知,2010年以来,已有300多家地方性图书馆关门,今后可能还会有400多家歇业。

坎贝尔在注释中为本书的厚此薄彼辩护。他写道,对图书馆的盘点属于建筑史范畴,因此,他不考虑那些“用老旧建筑物改造而成的图书馆。这些建筑物少有让人感兴趣的。”相反,“我选择了那些看来与本书主题特别有关的图书馆”。我想,他所说的前一类图书馆大多是公立性质,如帕尔默斯·格林图书馆,它们在上世纪40年代就被安置在各地市政厅内。

在今天的英国,没有任何事情比图书馆更能引起文化圈的关注。青年作家扎迪·史密斯呼吁政府“大度”一些,警告“不要为今天而盗用未来”,编剧李·霍尔更是公开指控政府的“市侩主义”。遗憾的是,坎贝尔在本书中只是零碎地声援了他们几句,如“欧洲的公共图书馆纷纷关门的同时,世界其他地方,如中国,却在不断地建造它们”。

依我之见,《图书馆:一部世界史》中美轮美奂的描写,反而给人过于琐碎的感觉。那些华丽的建筑并不是为赞美书籍而建,也限制读者进入,纯粹是建筑师自娱自乐,抑或是让挥霍成性的大学浪费金钱的一种方式,是捐资者在“功德碑”上书写大名的一种手段。

所以说,把帕尔默斯·格林图书馆收进本书,也许是个不错的点子。毕竟,《图书馆:一部世界史》中的建筑物只是世上一小部分的图书馆,那条“披着蓝绿色地毯的狗”不是用来观赏的,但绝对是为知识的公平传播而存在的。它与牛津大学无关,也和剑桥大学无关,更不是常青藤联盟成员,但它至少拥有全套《丁丁历险记》,而且允许任何人入内一饱眼福。

英国《卫报》

那些富丽堂皇的图书馆固然在建筑学层面给人以美的享受,但就知识的公平传播而言,众多不起眼的地方性图书馆,其存在意义更不应该被抹杀。

拿到《图书馆:一部世界史》,才翻了几页,我就意识到,在这本大部头新书中,我小时候经常光顾的那家图书馆难有一席之地。因为,就在这几页中,收录了一幅威尼斯圣马可图书馆的画像,富丽堂皇,让我觉得自己的见识实在可怜。其实,我常去的帕尔默斯·格林图书馆收藏有精美的《量子飞跃》小说系列,更不用提全套的《丁丁历险记》连环画。但它确实和华丽无关——就像一条披着蓝绿色地毯的狗。反观建筑史学家詹姆斯·坎贝尔和摄影师威尔·普赖斯合著的这本书,其中收录的几乎全是“那些为了被观赏而建成的图书馆”。

我承认,自己垂涎于大阪的司马辽太郎纪念馆那高耸的“书墙”,三层一组的书架全都是用优等白橡木制作的。耶鲁大学善本图书馆的墙是用来自佛蒙特州的大理石筑就,内壁散发着“蜜色光芒”。新罕布什尔州的菲利普斯-埃克塞特学院图书馆则配有许多单人书桌,设计师路易斯·汗特地为每张书桌都开了窗口,让金灿灿的阳光倾泻在桌面上。

本书注释繁多且学术性强,但引人入胜,不乏奇人轶事。我在阅读中首次了解到路易斯·汗的理念:“规划一座图书馆的时候,你就当世上不曾存在任何图书馆。”这对菲利普斯-埃克塞特学院图书馆是行得通的,不过对荷兰代尔夫特的情况就不那么适用了——当地的图书馆有一间圆锥型厅堂,被作为阅览室使用。坎贝尔写道:“坚实的墙壁让人看不到外面,幽闭的空间里被管理员们塞满了阅览桌。”由此可见,过去的几个世纪里,图书馆的设计者与实际管理图书馆的家伙们在许多时候不是一条心,坎贝尔认为他们之间的关系很“畸形”。

书中还有另外一些不可思议的事实。乌得勒支图书馆的墙壁爬满了黑色波纹,看起来像是为人类和外星人的最终决战建造的。俄罗斯国家图书馆中的列宁雕像同样令我震惊:“老弗拉基米尔”显得聪明绝顶,却以世上任何一间阅览室都会把他赶出门的方式在书上做记号。攀登斯洛文尼亚国家图书馆内的楼梯时,参观者会产生一种由无知上升到睿智的幻想(这是建筑师最得意的设计语言);当然在旁人看来,他们只是在气喘吁吁地爬台阶罢了。

相比之下,英国的图书馆多少显得乏善可陈,即便是其中最有名的,如韦尔斯大教堂图书馆,其藏书仍然被死死拴在书架上,显得极其古板。

坎贝尔笔下的历史证实,自古罗马以来,图书馆总是处于危险中:火灾会烧毁它们,它们还要与潮湿、昆虫、炸弹等搏斗。甚至有一次,一架飞机撞进了斯洛文尼亚的一间阅览室。在21世纪的英国,图书馆受到的威胁尽管少了许多,但有一点是要命的:政府蔑视它们。就我所知,2010年以来,已有300多家地方性图书馆关门,今后可能还会有400多家歇业。

坎贝尔在注释中为本书的厚此薄彼辩护。他写道,对图书馆的盘点属于建筑史范畴,因此,他不考虑那些“用老旧建筑物改造而成的图书馆。这些建筑物少有让人感兴趣的。”相反,“我选择了那些看来与本书主题特别有关的图书馆”。我想,他所说的前一类图书馆大多是公立性质,如帕尔默斯·格林图书馆,它们在上世纪40年代就被安置在各地市政厅内。

在今天的英国,没有任何事情比图书馆更能引起文化圈的关注。青年作家扎迪·史密斯呼吁政府“大度”一些,警告“不要为今天而盗用未来”,编剧李·霍尔更是公开指控政府的“市侩主义”。遗憾的是,坎贝尔在本书中只是零碎地声援了他们几句,如“欧洲的公共图书馆纷纷关门的同时,世界其他地方,如中国,却在不断地建造它们”。

依我之见,《图书馆:一部世界史》中美轮美奂的描写,反而给人过于琐碎的感觉。那些华丽的建筑并不是为赞美书籍而建,也限制读者进入,纯粹是建筑师自娱自乐,抑或是让挥霍成性的大学浪费金钱的一种方式,是捐资者在“功德碑”上书写大名的一种手段。

所以说,把帕尔默斯·格林图书馆收进本书,也许是个不错的点子。毕竟,《图书馆:一部世界史》中的建筑物只是世上一小部分的图书馆,那条“披着蓝绿色地毯的狗”不是用来观赏的,但绝对是为知识的公平传播而存在的。它与牛津大学无关,也和剑桥大学无关,更不是常青藤联盟成员,但它至少拥有全套《丁丁历险记》,而且允许任何人入内一饱眼福。

英国《卫报》

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制