书评

旅游文学大师的最后征程

○作者 [美] 玛丽·阿拉纳 ○译者 陈荣生

《

青年参考

》(

2013年05月29日

32

版)

|

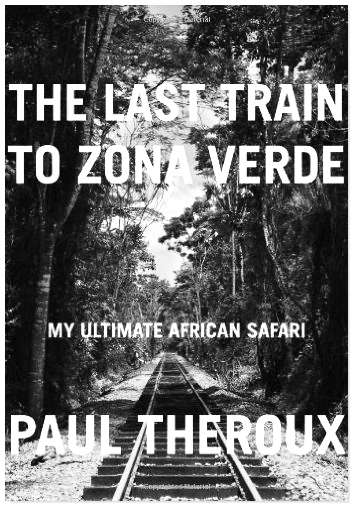

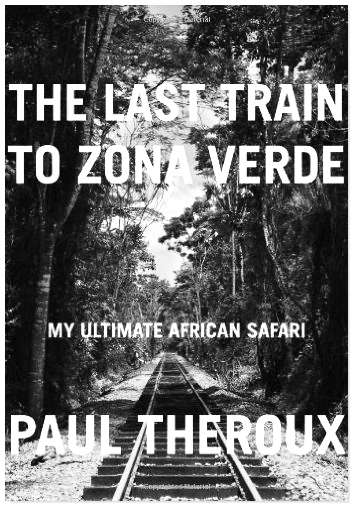

《去往佛得角的末班车》(The Last Train to Zona Verde),霍顿、米夫林与哈考特出版社2013年5月,288页。 |

|

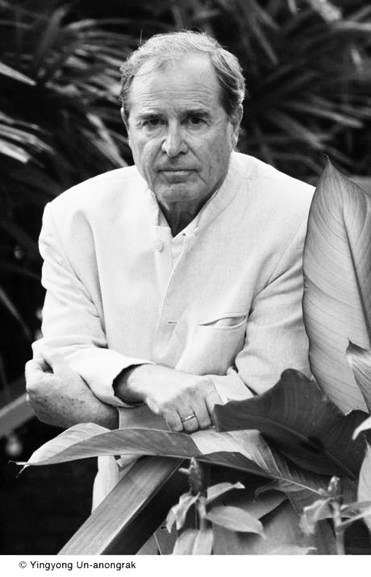

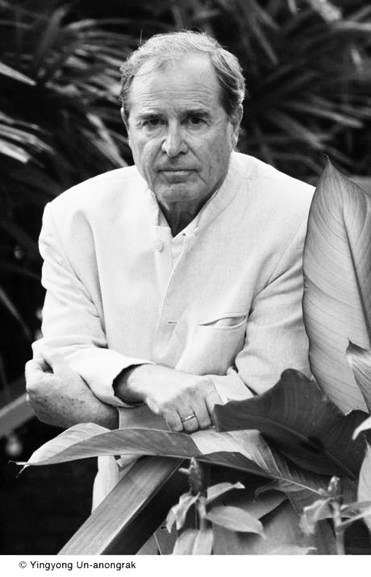

关于作者:保罗·索鲁,1941年出生于美国马萨诸塞州,世界知名的旅游作家、小说家、文学批评家,通晓包括汉语在内的七门语言,曾执教于新加坡国立大学,多次获玛丽亚·托马斯小说奖和美国图书奖等各种文学、图书类奖项,目前与妻儿定居英国伦敦。 |

相比自己因岁月流逝而渐渐衰弱的身躯,更令美国旅游文学大师保罗·索鲁伤感的,是他曾经深爱的非洲已发生了太多好与不好的变化。

读罢保罗·索鲁的新作《去往佛得角的末班车》,你应该能意识到,这位旅游文学大师从未觉得旅游是多么容易的事情。仔细想想,这不值得大惊小怪——他赖以成名的敏锐观察力与坚毅的品格,绝不是轻松惬意地兜兜转转就能培养出来的。

索鲁习惯了独自出行,依靠破旧的巴士和顺风车,对所谓“偶遇”、“好运气”乃至“陌生人的仁慈”并不给予过多期望。他之所以行万里路,并非出于好奇或精力过剩,而是因为旅游和写作的共同点众多:“在黑暗中摸索,彷徨地进入未知世界,了解陌生的真相。”

多年来,索鲁致力于引领读者去认识陌生的事物。他累计完成了46部作品,最著名的包括《铁路大集市》,记载的是他1973年穿越亚洲的旅程;还有《老巴塔哥尼亚快车》,如标题所述,他深入阿根廷贫瘠的中心区域;而在10年前出版的《暗星之旅》中,他历数了非洲的美妙之处,希望能重新点燃自己的青春激情。

有人批评索鲁“脾气恶劣、愤世嫉俗且吝啬”,或许是吧。不过,他的确非常擅长用散文形式揭示人的本质和自然界的惊人之美,字里行间充满生气,令读者耳目一新。

“光之王国”不复往昔

就《去往佛得角的末班车》而言,索鲁进行的是一次告别之旅,称其为自己职业旅游生涯中的最后一次远行。

他年轻时,曾在马拉维和乌干达担任“和平队”工作人员,度过了人生中最快乐的几年。这回重返“光之王国”非洲,他尝试了一些以前从未做过的事情。

特别之处在于,追寻美感或陌生感并非此次远足的动机,对日复一日的社交聚会的厌恶,才是他出行的燃料。“我急于摆脱日常工作和责任,急于摆脱对晚宴上充满铜臭气息的故事以及装腔作势的笑声的厌恶。”这是一种带有抗拒色彩的旅游,他很高兴自己能远离俗务。

然而,他很快发现,那个曾“给予我一切”的非洲,如今已变得好坏皆有。开普敦的寮屋营地曾是用劣质材料搭在城市边缘的灰色地带,如今却是“一座座整洁的赤褐色房子,被高高的篱笆围起,沿公路一溜排下去。它们不是翻新的棚屋,更不是修复的茅舍,而是崭新、坚固的……且挨得很近,难以和我10年前见过的那堆破烂联系在一起。”

从开普敦到纳米比亚,再到博茨瓦纳北部的奥卡万戈三角洲,索鲁依然是那个目光犀利的家伙。去非洲旅行的普通游客往往坐在露台上,悠闲地啜饮葡萄酒,坐观阴云在黑人聚居的城镇上空盘旋。索鲁则不同,他可以住豪华旅馆,第二天立刻前往食不果腹者居住的贫民窟;他可以驾驶豪华的奔驰车追赶一辆破旧的大巴,再借助后者潜入非洲大陆的绿色心脏。他警惕,他质疑,他煞费苦心地让读者理解非洲复杂的历史和现状……这绝不是件轻松的活计,毕竟,他已年过古稀,身患痛风,对食物也愈发挑剔了。

对雨后春笋般兴旺的“贫民窟旅游”,索鲁无法容忍;他同样不认可近两年流行开的“狩猎旅游”。他对好莱坞人道主义者的评价更低,认为他们不过是在利用非洲的饥饿和悲惨赢取名声。在索鲁看来,对非洲的很多援助是有害的,“这灌输了一种依赖文化,阻碍了投资,减缓了发展,让当地人永远那样幼稚和无能。”

送给这片大陆的咏叹调

作为反衬,索鲁自己因陋就简,利用一切手段走进非洲腹地;乘坐摇摇欲坠的巴士是最普通的方式,坐在大象背上,甚至搭醉鬼的破车也屡见不鲜。就这样,他一路来到了纳米比亚炎热平坦的灌木丛畔,踏进布须曼人的领地,后者号称现存的、最古老的人类族群。

“我曾无比入迷地端详过他们,就像看到一只候鸟落到树枝上,炫耀着它漂亮的羽毛。他们的外貌——脸型以及身体语言——是非常容易辨别的。无论在开普敦繁忙的街道上,或者在乡下沉睡的村落中,我一眼就可以辨别出他们依稀有点像亚洲人的脸孔,细小的眼睛,纤细的手掌,矮小的身材,独特的站立方式,以及几乎是跳跃的快速行走方式。我觉得他们身上有种辐射似的力量。”他跟布须曼人交流,进而打成一片,“那简直是我有生以来最开心的时刻——开心这个词用得不够准确,是愉悦到近乎疯狂。”

索鲁继续向北进发,这种狂喜逐渐蒸发。他环顾石油资源丰富的安哥拉,看到的却是一个令人心碎的国家:每年收入400亿美元,却无法养活自己的穷人;腐败盛行,饥饿遍布每个角落,还有犯罪、艾滋病以及与日俱增的愤怒青年。在该国首都罗安达,“我意识到自己陷入了一个没有理性的地区 。”即使是当地人的笑声,也开始变得“疯狂、颤抖和无偏差,就像被放大的临终哀鸣。”

对索鲁来说,遍布茂密丛林的佛得角,才是他记忆中的非洲。一路上所见所闻的种种苦难令他身心俱疲:“可怕的、遭破坏的、人口众多的非洲,受骗的、被鄙视的、无家可归者的非洲,无法杜绝瘟疫的非洲……那么丑陋,真的,我根本认不出这是非洲。但它当然是非洲——新非洲。”终于,他意识到,是时候回家了。

如果你认定《去往佛得角的末班车》是一段从极乐到悲伤的旅程,大抵是不错的。即便如此,它依然是值得尝试的体验。身处悲剧色彩浓重的时代,人们更倾向以华丽空洞之物掩盖内心的忧愁;相比之下,本书更像是送给一片大陆的咏叹调,是深爱它的作者发自内心的一首歌。

□美国《华盛顿邮报》

相比自己因岁月流逝而渐渐衰弱的身躯,更令美国旅游文学大师保罗·索鲁伤感的,是他曾经深爱的非洲已发生了太多好与不好的变化。

读罢保罗·索鲁的新作《去往佛得角的末班车》,你应该能意识到,这位旅游文学大师从未觉得旅游是多么容易的事情。仔细想想,这不值得大惊小怪——他赖以成名的敏锐观察力与坚毅的品格,绝不是轻松惬意地兜兜转转就能培养出来的。

索鲁习惯了独自出行,依靠破旧的巴士和顺风车,对所谓“偶遇”、“好运气”乃至“陌生人的仁慈”并不给予过多期望。他之所以行万里路,并非出于好奇或精力过剩,而是因为旅游和写作的共同点众多:“在黑暗中摸索,彷徨地进入未知世界,了解陌生的真相。”

多年来,索鲁致力于引领读者去认识陌生的事物。他累计完成了46部作品,最著名的包括《铁路大集市》,记载的是他1973年穿越亚洲的旅程;还有《老巴塔哥尼亚快车》,如标题所述,他深入阿根廷贫瘠的中心区域;而在10年前出版的《暗星之旅》中,他历数了非洲的美妙之处,希望能重新点燃自己的青春激情。

有人批评索鲁“脾气恶劣、愤世嫉俗且吝啬”,或许是吧。不过,他的确非常擅长用散文形式揭示人的本质和自然界的惊人之美,字里行间充满生气,令读者耳目一新。

“光之王国”不复往昔

就《去往佛得角的末班车》而言,索鲁进行的是一次告别之旅,称其为自己职业旅游生涯中的最后一次远行。

他年轻时,曾在马拉维和乌干达担任“和平队”工作人员,度过了人生中最快乐的几年。这回重返“光之王国”非洲,他尝试了一些以前从未做过的事情。

特别之处在于,追寻美感或陌生感并非此次远足的动机,对日复一日的社交聚会的厌恶,才是他出行的燃料。“我急于摆脱日常工作和责任,急于摆脱对晚宴上充满铜臭气息的故事以及装腔作势的笑声的厌恶。”这是一种带有抗拒色彩的旅游,他很高兴自己能远离俗务。

然而,他很快发现,那个曾“给予我一切”的非洲,如今已变得好坏皆有。开普敦的寮屋营地曾是用劣质材料搭在城市边缘的灰色地带,如今却是“一座座整洁的赤褐色房子,被高高的篱笆围起,沿公路一溜排下去。它们不是翻新的棚屋,更不是修复的茅舍,而是崭新、坚固的……且挨得很近,难以和我10年前见过的那堆破烂联系在一起。”

从开普敦到纳米比亚,再到博茨瓦纳北部的奥卡万戈三角洲,索鲁依然是那个目光犀利的家伙。去非洲旅行的普通游客往往坐在露台上,悠闲地啜饮葡萄酒,坐观阴云在黑人聚居的城镇上空盘旋。索鲁则不同,他可以住豪华旅馆,第二天立刻前往食不果腹者居住的贫民窟;他可以驾驶豪华的奔驰车追赶一辆破旧的大巴,再借助后者潜入非洲大陆的绿色心脏。他警惕,他质疑,他煞费苦心地让读者理解非洲复杂的历史和现状……这绝不是件轻松的活计,毕竟,他已年过古稀,身患痛风,对食物也愈发挑剔了。

对雨后春笋般兴旺的“贫民窟旅游”,索鲁无法容忍;他同样不认可近两年流行开的“狩猎旅游”。他对好莱坞人道主义者的评价更低,认为他们不过是在利用非洲的饥饿和悲惨赢取名声。在索鲁看来,对非洲的很多援助是有害的,“这灌输了一种依赖文化,阻碍了投资,减缓了发展,让当地人永远那样幼稚和无能。”

送给这片大陆的咏叹调

作为反衬,索鲁自己因陋就简,利用一切手段走进非洲腹地;乘坐摇摇欲坠的巴士是最普通的方式,坐在大象背上,甚至搭醉鬼的破车也屡见不鲜。就这样,他一路来到了纳米比亚炎热平坦的灌木丛畔,踏进布须曼人的领地,后者号称现存的、最古老的人类族群。

“我曾无比入迷地端详过他们,就像看到一只候鸟落到树枝上,炫耀着它漂亮的羽毛。他们的外貌——脸型以及身体语言——是非常容易辨别的。无论在开普敦繁忙的街道上,或者在乡下沉睡的村落中,我一眼就可以辨别出他们依稀有点像亚洲人的脸孔,细小的眼睛,纤细的手掌,矮小的身材,独特的站立方式,以及几乎是跳跃的快速行走方式。我觉得他们身上有种辐射似的力量。”他跟布须曼人交流,进而打成一片,“那简直是我有生以来最开心的时刻——开心这个词用得不够准确,是愉悦到近乎疯狂。”

索鲁继续向北进发,这种狂喜逐渐蒸发。他环顾石油资源丰富的安哥拉,看到的却是一个令人心碎的国家:每年收入400亿美元,却无法养活自己的穷人;腐败盛行,饥饿遍布每个角落,还有犯罪、艾滋病以及与日俱增的愤怒青年。在该国首都罗安达,“我意识到自己陷入了一个没有理性的地区 。”即使是当地人的笑声,也开始变得“疯狂、颤抖和无偏差,就像被放大的临终哀鸣。”

对索鲁来说,遍布茂密丛林的佛得角,才是他记忆中的非洲。一路上所见所闻的种种苦难令他身心俱疲:“可怕的、遭破坏的、人口众多的非洲,受骗的、被鄙视的、无家可归者的非洲,无法杜绝瘟疫的非洲……那么丑陋,真的,我根本认不出这是非洲。但它当然是非洲——新非洲。”终于,他意识到,是时候回家了。

如果你认定《去往佛得角的末班车》是一段从极乐到悲伤的旅程,大抵是不错的。即便如此,它依然是值得尝试的体验。身处悲剧色彩浓重的时代,人们更倾向以华丽空洞之物掩盖内心的忧愁;相比之下,本书更像是送给一片大陆的咏叹调,是深爱它的作者发自内心的一首歌。

□美国《华盛顿邮报》

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制