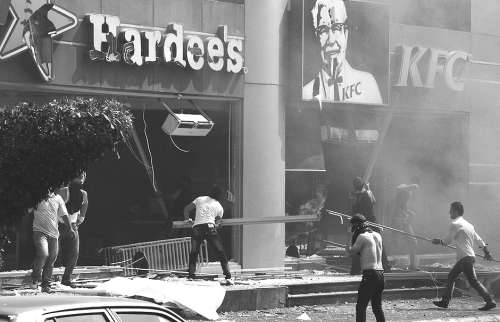

一部小成本的美国电影,在短时间内就在阿拉伯世界引发了“十级飓风”,20多个国家举行反美抗议,美国驻利比亚大使遇袭身亡……

为什么会这样?也许正如美国国务卿希拉里日前自问的那样:“怎么会发生在一个我们帮助解放的国家?发生在一个我们帮助免遭摧毁的城市?”

“文明冲突”是“阿拉伯之秋”的“必然因素”?

显然,那部美国影片已经不再是引发袭馆事件及反美浪潮的根本原因,它最多只是一个导火索,一个“偶然因素”。即使没有那部影片,也会有别的因素引发大规模反美情绪。那么,“必然因素”到底是什么?

事实上,美国驻利比亚大使史蒂文斯,原本是沟通利比亚与国际社会的有力桥梁,但当抗议发展成为丧失理性的泄愤时,这位活着比死去可以带给利比亚更多利益的美国人,便首当其冲成了牺牲品。

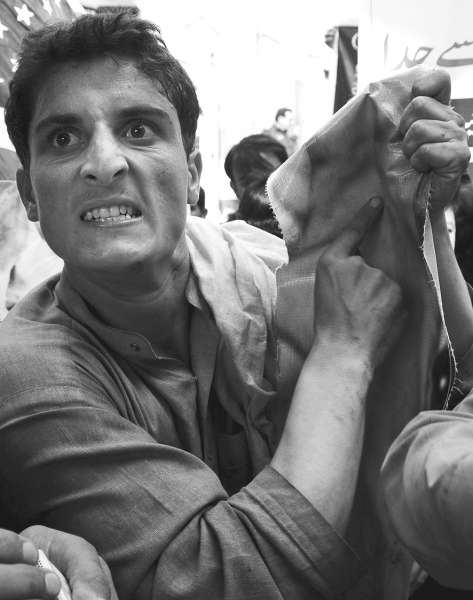

在“9·11”发生11年之后,在“阿拉伯之春”风起云涌一年多以来,阿拉伯世界此次的集体爆发,让人不得不再次关注起“文明冲突”。

上世纪90年代,美国政治学家赛缪尔·亨廷顿提出“文明冲突论”:今后国际间的冲突,将主要在各大文明之间展开,这种异质文明的集团之间的社会暴力冲突,不但持久而且难以调和。“9·11”可视为这个理论的佐证。

中国社会科学院西亚非洲研究所所长贺文萍在接受《青年参考》记者采访时表示,文明冲突论可以在一定程度上,对当下正在发生的反美抗议作出解释。

美国的文化中有“自大”传统,对其他文明,虽表面包容,却缺乏深入了解。美国人似乎也没有太多了解其他文明的愿望和兴趣。西方媒体评价说,“穆斯林的反美浪潮可能刚刚开始。”

贺文萍认为,反美情绪是否蔓延,要看美国怎样处理。“美国要有诚意。”贺文萍强调。在美国大使身死异乡后,美国媒体称他的死“提醒人们,那些将恐怖和暴力凌驾于言论自由之上的力量,是对自由的威胁。”

奥巴马在这件事上宁愿扮演“鹰派”。他在迎接史蒂文斯和另外几位美国人的遗体回国的时候说:“美国必须向世界传递清晰和坚定的信号,那就是,无论谁攻击了美国人,都难逃法律的制裁。”

恐怖主义,还是宗教冲突?

利比亚民众在围攻美国大使馆时,竟喊出了“我们都是本·拉登”的口号,这次行动因此被奥巴马定义为恐怖行动。对于这个定性,阿拉伯民众自然不答应。

贺文萍认为,这起事件的本质还是宗教冲突。“恐怖袭击是不加区别,没有理由的。而这次事件是矛盾叠加后的集中爆发。”“长期以来,美国对基督教以外的宗教都不够尊重,以前就出现过美国牧师焚烧古兰经的事件。对美国的做法,伊斯兰教徒早已不满。”

贺文萍对《青年参考》记者说,在非洲的政治改革中,伊斯兰教的影响实际上在强化。“不仅在政府中,伊斯兰势力被加强了,在民众中也如此。以前,极端的宗教势力被政府打压,现在,这些极端势力在改革中顺势抬头。”

“阿拉伯之春”为北非的阿拉伯世界带来了政治制度的改变,使这些国家开始踏入民主国家的行列。

然而,以利比亚为代表的阿拉伯国家,在“民主”后并没变得更加“文明”,民众的情绪仍然很容易被煽动。针对这种制度和表现的错位,贺文萍的解释是,利比亚的民主还没真正建设好,“选举制度不是民主的全部”,“建设民主不是打倒旧的,新的就来了,而是需要社会基础、经济基础、文化基础、民主意识等各方面因素齐备。卡扎菲政府刚刚倒台,利比亚政府本身还在组建和磨合期,自己就很乱。正因如此,的黎波里的政权对班加西的控制还很弱,事件才在班加西发生。”

在这样的背景下,打倒独裁者之后的阿拉伯世界,并不是马上进入了光辉地带,革命和历史留下的疮痍,需要不短的时间来慢慢治愈。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制