东西方国家在近现代文明史中的此消彼长,总能引起思想界的浓厚兴趣;印度学者潘卡吉·米什拉的新著,让来自亚洲的声音在这场大辩论中不缺席。

“区区几百万人,在几个世纪前,几乎还住在欧洲那无遮蔽的森林和沼泽间,怎么会在100年的时间内改变了全球并统治其他种族?”法国大思想家让·托克维尔多年前提出这样的问题以来,关于近现代西方的崛起和东方衰落的讨论,似乎具有经久不衰的吸引力。经典学派的信奉者始终认为,进步的、贸易自由的欧洲迅猛地颠覆了既有格局,必然将中国等狂妄自大的老牌帝国打得落花流水。新学派——即后殖民学派主张:直到1800年,东西方依然分庭抗礼;欧洲后来走到前面,纯粹是因为资源、地理与技术革命带来的好运气。

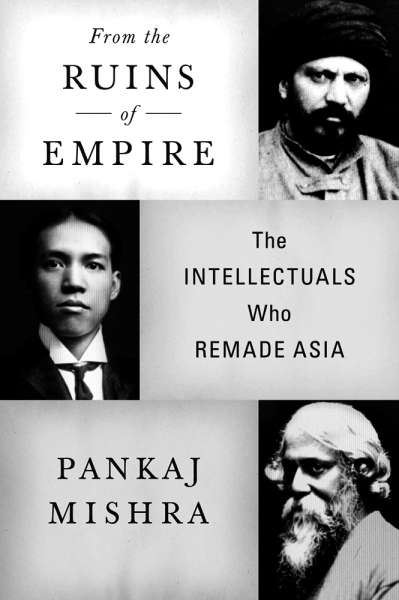

在《从帝国废墟上挺立》一书中,潘卡吉·米什拉将注意力完全转向东半球,探讨亚洲思想家(包括政治领袖)历经与西方的冲突后,重建自身的文化和政治体系的漫漫征途。

作者将1799年拿破仑战争定性为西方霸权诞生的标志,记录主要事件的时间表则始于19世纪上半期,贯穿两次世界大战,描绘了东方特别是亚洲人对西方现代化模式“逐渐幻灭”的过程,以中国、印度、伊斯兰世界的重新崛起和金融危机以来西方的衰退作结。

米什拉频繁强调,非西方的声音不该在关于东西方冲突的辩论中失声,因为这会歪曲我们对东方的认知——譬如,把毛泽东简单地视为狡猾的军事战略家,而不是有着宏大想法、跨越地区和时代的政治思想家。看上去,米什拉根本没兴趣探讨西方的成功,也没有渲染19世纪东方人对“白毛鬼”的复仇情绪,而是全身心地投入到对几位代表性人物矛盾心态的解剖中。

东西方矛盾冲突导致的创伤,让亚洲一些最有教养、最富思想的贤者——波斯的哲马鲁丁·阿富汗尼、中国的梁启超、印度的泰戈尔——卷入前所未有的智力、道德与信心危机。外来的征服,“既让受害者愤恨,又让他们羡慕征服者,并渴望被吸收到后者的体系当中”。亚洲思想家们拼尽全力应对西方的挑战,全都被迫向远离本土的异邦取经:梁启超把中国的古代体制斥为毒瘤,为华盛顿和拿破仑大唱赞歌;阿富汗尼是最先认识到“历史是独立于宗教戒律运行”的伊斯兰学者之一;泰戈尔扬名世界,全靠他用英语写就的诗歌。

然而,他们仨最后都对“西方文明”失望,转回头向本土资源求助。阿富汗尼看似与世无争,但经常把自己装扮成民族主义和泛伊斯兰主义混合体的代表,鼓吹以暴力斗争反对西方世界。梁启超年轻时对西方的议会制度和新闻自由推崇备至,中年时却日渐忧郁,对“西方无端的故意破坏”的愤懑在一战期间达到顶峰。至于泰戈尔,他晚年形成了对东方神秘主义的古怪癖好,1919年甚至辞去骑士爵位,以抗议英国对印度北部示威者的屠戮。

《从帝国废墟上挺立》以追踪亚洲拒绝西化的回应及其可怕后果收尾:日本帝国实施的接近种族灭绝的疯狂报复,还有全球性的、反西方的伊斯兰极端主义。米什拉并不把中国和印度对资本主义的拥抱看作两者与西方体制“和解”的积极迹象,而是预计,全面性的危机才是欧美和亚洲间几百年冲突的最终产物:“西方现代化模式大获全胜的现实,将使东方的复仇变为某种黑暗而模糊的东西,届时,(西方)所有的胜利都将显得得不偿失。”

□英国《卫报》

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制