作为伊朗文坛的代表性人物,马哈茂德·多拉塔巴迪的几部作品至今未能推出波斯语版本。这位来自乡间的作家称自己不想对抗政府,只希望后者允许百家争鸣。

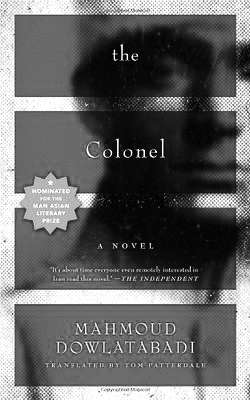

1974年的一天,在被巴列维国王的秘密警察拘捕后,马哈茂德·多拉塔巴迪想知道自己犯了什么罪。审讯者的答复是:“没罪,但我们发现几乎每个危险分子都看过你的小说,因此,你就是挑衅政权的家伙。”此后30年,伊朗经历了革命与神权统治,现年71岁的多拉塔巴迪继续笔耕不辍,完成了更多脍炙人口的作品,包括刚刚在美国出版的《上校》。但有一点始终没变:德黑兰的当权者一直将他的作品视为不安定因素。

今年春天,来纽约参加“世界之声”国际文学节时,多拉塔巴迪告诉记者,“身为作家,我走的是一条弘扬传统文化的道路,其中必然包含很多不曾被触及的历史片段。这要求我有足够的耐性和毅力,对生活别抱过分的期望。”描写1979年革命及其后果的《上校》是很好的例子。主人公是一位伊朗军官,有5个孩子,他们走上不同的政治道路,而且都付出了惨重代价。全书开头的一幕是,这位军官在一个雨夜为小女儿收尸,后者是因为抨击当局而遭折磨致死的。

去年秋天,《上校》首先在英国面世,《独立报》评论称,该书是对“一个被道德扭曲破坏的社会”的有力写照,“即使最不关心伊朗的人也该读读。”这本书的初稿完成于20世纪80年代初,那时,伊朗国内的政治气氛非常紧张。“我把它藏进抽屉里。”多拉塔巴迪回忆道,他担心自己会因此被政府列入黑名单,而干扰其他作品的创作。

“我不想让《上校》引起外界注意,他们搞不好会让我坐牢或者不让我再写作。当时的我已无法在大学教书了,这样也好——我可以安心在家创作更大部头的作品。”

结果,《上校》先有了英文和德文版,却没有“经授权”的波斯语版。3年前,多拉塔巴迪曾向国家文化指导部提交手稿,一位副部长仔细看过后告诉作家:“是个不错的故事,但……我们所理解的革命不应该是这个样子。”有关部门没有允许《上校》出版,也没有明确说不行,事情就此陷入僵局。当然,这不妨碍越来越多的伊朗人复印并传阅之。

当然,多拉塔巴迪并非纯粹的“地下”作家,在伊朗国内,他公开出版的最著名作品要数全10册共3000页的《科利达》。官方的《伊朗百科全书》称赞其以“英雄、抒情和感性的语言”讲述了库尔德游牧家庭的传奇,因对政治和社会动荡的生动写照而广受好评。美国塔夫茨大学中东语言和文化教授卡姆兰·拉斯提加指出:“马哈茂德始终关注社会问题,研究穷人和被遗忘群体的复杂经历和伦理困境,将世界的残酷与波斯语的抒情结合在一起。”

尽管多拉塔巴迪在伊朗家喻户晓,《上校》只是他在美国推出的第二本著作。2007年上市的《失踪的索鲁奇》的大纲成型于作者服刑期间,以乡村为背景,描写了一位贫困的农妇在丈夫神秘消失后艰难求生的故事。他于1976年获释后,仅用70天就完成了这部作品。

多拉塔巴迪出生在伊朗东北部与阿富汗接壤的呼罗珊省,小时候跟父亲下地干活、劈柴,往市场送水果。他打小喜欢读书,对外面的世界充满好奇。“我在屋顶挑灯夜读,《战争与和平》就是这样慢慢看完的。”在父亲鼓励下,他14岁离开故乡前往德黑兰,做过鞋匠、理发师、自行车修理工、采棉人和电影院收票员,最后被剧团相中成为演员。

当被问及“做粗活是否为写作积累了素材”时,多拉塔巴迪显得很坦诚,“不,只是为了糊口。”最终,因为演艺活动与文学创作存在交叉,他才开始写小说和剧本。“也许是当过演员或天性使然,他对民俗的记忆力令人难以置信,正如没受过正规教育的人可以通过吟诵诗歌和听民间故事自学成才,”在《伊朗当代文学笔会文集》主编纳希德·穆萨法利看来,“多拉塔巴迪的成长轨迹显得特立独行,多数伊朗作家是城市中产阶级文化人,他真的与众不同。”

至于《上校》的波斯语版本,一些人建议多拉塔巴迪绕开政府限制,通过非正式渠道私下发行,但遭到后者回绝——尽管障碍重重,他宁愿走法律途径。“我的理念、我的工作方式不是对抗性的,我想继续写作,做伊朗自己的小说家。”他一再重申:“我写东西只是为了引发人们的思考,我不想与国家对抗。事实上,不管过去、现在还是将来,作家在体制内搞创作其实是政府的幸事。允许百家争鸣必须成为我国的既定规范和实践,而不应该是‘我要封杀你,不服就走人’。”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制