这本书最大的意义在于,它让一个政治运动的无辜受害者申明了自己的价值观,表达了他对待他并不好的祖国的忠诚。

1954年11月,时任美国驻秘鲁大使馆二把手约翰·戴维斯,被国务卿杜勒斯炒了鱿鱼。这次突如其来的变故,跟他在秘鲁的工作毫无干系,但跟他在中国,特别是在共产党根据地的经历有关。戴维斯和一大批外交系统的“中国通”,被麦卡锡议员的追随者和极右翼势力盯上,被控“暗中破坏蒋介石政府,使毛泽东和他的政党取得成功”。

在当时的美国,“对‘共产主义渗透’的恐惧、怀疑和焦虑弥漫于整个社会,这种情绪又因为台湾的挑拨、右翼的游说和国会保守派的推波助澜而变得更加严重”,少数尽可能向上级汇报自己对中国局势的公正评价的人,反倒成了华盛顿“失去中国”的替罪羊。

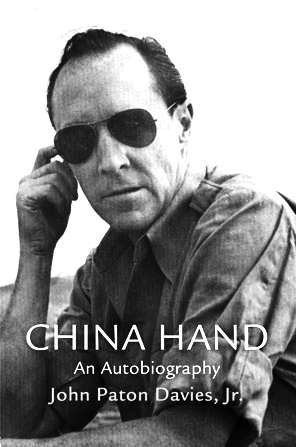

戴维斯被解职时刚45岁,已在驻外事务处工作20多年,其中大部分时间是在中国度过。在这部未完成的、他去世13年后才面世的回忆录中,他是以对自身事业的描述开篇的:

“我刚进入驻外事务处那段时间,从未听说过要对官员进行指纹识别。但几年后,指纹识别成了日常工作的一部分,我对此深感痛心,同事间长久以来的信任被破坏了。在此之前,窃听官员的电话、通过测谎仪考验他们的诚实……都是闻所未闻的。驻外事务处的安全感来自它的光荣传统、来自这个团体的封闭性以及成员间的相互了解。因为人员编制相对较少,每个人的个性很容易被同事熟知,这种熟知,往往让他们对异议有极强的宽容度。”

戴维斯的父母都是传教士,他从1933年起在华工作,1942年被任命为美国驻昆明领事、重庆大使馆二秘,具体负责史迪威将军领导的驻华军事代表团与美国外交部之间的联络。此后,他开始同史迪威一起接近迷宫式的中国政治核心,还有国民政府的那些头面人物,包括“在冷漠与热情间交替、时而顽固、时而动摇”的蒋介石,声名在外却擅长耍手腕的蒋夫人宋美龄——“在隐藏起她专横而又好面子的本性时,确实会散发出迷人的魅力”。

戴维斯“投身于史迪威的工作中,并不和后者交往过密”。他保持着职业外交官对上司的忠诚,并非是出于钦慕,而是因为相信史迪威把中国引入二战的想法是正确的,相信中国会成为对抗日本法西斯的主要力量。相反,蒋介石及其幕僚强烈反对史迪威,不断地要求美国出人出钱,但不是为了反抗日本,而是为一触即发的国共内战做准备。

戴维斯和史迪威对中共并不抱幻想,但他们真心希望说服中国的两派消除分歧,形成共和制政府而不陷入内战。他们的选择并不是理想主义的,证据之一是,宁愿接受腐败的蒋介石政府继续执政,以便中国可以积极投入针对日本的战争中。然而,他们对共产党的“大度”,却被认为是导致美国在上世纪50年代陷入“红色恐慌”的缘由。对史迪威而言,诚实的代价是罗斯福满足了蒋介石的不合理要求;对戴维斯而言,则是失去名誉,此后多年间一直遭到毁谤。

如上文所说,20世纪40年代的驻外事务处很有点绅士俱乐部的意思,人手不多,观点和经历各异。人们来到驻外事务处工作,是抱着爱国情怀而非野心。他们所有的生活都跟公共服务息息相关。总体来说,当时的驻外事务处是跟政治分开的——实际上,戴维斯根本没有隐藏对政治家们的阴谋诡计的蔑视,他看不起麦卡锡、甚至也瞧不上罗斯福,为驻外事务处的官员对所到之处和在那些地方所遇到的人做出的客观评价深感自豪。

被解职后,戴维斯携妻子帕特丽夏定居秘鲁,创办了一家公司,制造家具并从事室内设计,艺术价值多于商业价值。他在余生中转换了很多行业,在经济方面经常遇到困难。但无论生活怎样艰难,这位“中国通”是低调而坚强的,时不时展现出自己的睿智。

毫无疑问,《一位中国通的自述》对有兴趣研究中国近现代史的学者吸引力不小,对希望了解美国外交系统运作内幕的人也有价值。不过,这本书最大的意义在于,它让一个政治运动的无辜受害者申明了自己的价值观,表达了他对待他并不好的祖国的忠诚。

□美国《华盛顿邮报》

关于作者:

约翰·帕顿·戴维斯(1908年4月6日~1999年12月23日),美国外交官、自由奖章获得者,是美国老牌“中国通”之一。他先后就读于威斯康星大学实验学院、燕京大学,1931年毕业于哥伦比亚大学后即进入驻外事务处。1944年参加“迪克西使团”,前往延安考察并受到中共高层接见。该使团的很多成员后来成为麦卡锡主义的受害者。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制