我把曾经的得意之作拿在手里,感到沉甸甸的——这俨然是件老古董啊。我究竟是怎么写出这么古旧的东西的呢?

在过去20年里,那样一种转型变化的感觉——接二连三、势不可挡——正是中国的本质特征。很难相信,这个国家曾完全是另一种模样,19世纪的德国历史学家利奥波德·冯·兰克叹息,中国人是个“永远停滞的民族”。时至今日,再也找不到比这更不确切的描述了。事实上,我也写下过这样的文字:

涪陵没有铁路,历来是四川省的贫困地区,公路非常糟糕。去哪里你都得坐船,但多半你哪里也不会去。

2001年,也就是本书英文版面世的时候,一条通往重庆的高速公路通车了,再没人坐船经长江去涪陵了。一条铁路也在修建之中。这座城市飞速发展着,之前开过一家小面馆、我常常在那里吃饭的黄家人开起了一家网吧。我的学生们也分散到了全国各地:西藏、上海、深圳、温州……这些都来不及写进《江城》——停滞的反倒是这本书。

回到中国并在北京落脚后,我每年至少回一次涪陵。有一次,我跟朋友带着帐篷和睡袋,沿着百年前沿长江岸边开凿出的古老栈道上了路。天气很好,我们溯江而上,悠闲而从容地旅行着,一星期后进入了正被拆除的沿江居民区。我在一片瓦砾间穿行,四周的拾荒者们捡拾着一切可以变卖的物件——砖头、电线、玻璃、木头、钉子、窗框。几个人围着火堆烤火,四周就是一栋大楼的残垣断壁。随即,我认出了一个标牌——他们烤火的地方原来是“红旗旅馆”的接待大厅,我1997年第一次顺江而下的时候,便下榻于此。

等我来到涪陵,发现她的老城区也要拆毁殆尽了。山坡上密布着新开工的建设项目,绕城而建的巨型堤坝也快要完工。在乌江对岸,我执教过的涪陵师院同样经历着扩展和变化,新聘请的门卫对老外开明了许多。阿尔伯特——当年迎接我的那个友善的年轻人,现在成了英语系主任。在办公室里,他拿出了我送给学校的《江城》的精装本。

“你看,好多人都读过这本书了,”他说道。书的封套已经撕破,还沾上了茶渍,边角也已经磨平。页面上几个脏兮兮的灰色手指印赫然在目。我把书拿在手里,感到沉甸甸的——这俨然是件老古董啊。我究竟是怎么写出这么古旧的东西的呢?

在某种程度上,变化的步调令当地人对这本书感觉自在了许多,他们曾经生活的那个世界仿佛已经远去。拜访期间,师院的干部在一家餐厅设宴招待我,他们对我关于昔日宴会的描述揶揄不已:“我们现在不会让你喝得太多啦,你在书里说我们经常劝你喝酒。”

等这一切都结束之后,我坐船离开,因为三峡大坝蓄水,长江已变成了一座湖。

从那以后,我再也没有回去过。我并没有故意那样做,也不知道自己为什么会一再推迟。也许是因为我急着想写完手里的下一本书,担心重回故地会令自己分神?

不过,我依然认识到了身在异乡,仍对旧事念念不忘的危险。如果眼看着一片土地面目全非会令人悲伤,去那些丝毫未曾改变的地方打发时日,则会更让人难过。身为外国人,我在停滞的日子里学会了热爱涪陵,有机会记录下那些年的人和事。我会怀念我所熟悉的每一个地点。我同时心怀感激的,是这座城市的大多数人对未来充满了乐观。我很快就会回去,我期待着这样的旅程。再次回到长江上的感觉真好,哪怕它的激流只存于记忆之中。

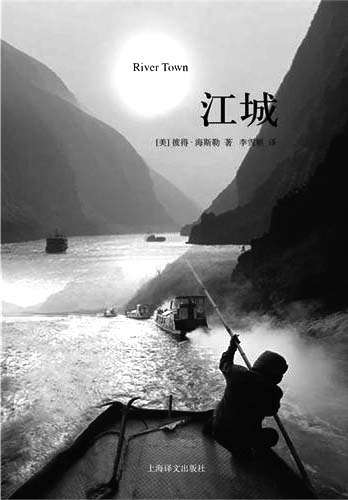

□摘自《江城》,上海译文出版社2012年2月,标题系编者所拟。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇