“反美政客”丘吉尔

本报特约撰稿 史春树

青年参考

(

2018年10月31日

07

版)

在亲友乃至国王面前,英国前首相丘吉尔从不掩饰自己对美国的反感,与他在公开场合的表现反差巨大。这种“心口不一”,或许是政治家必备的特质。

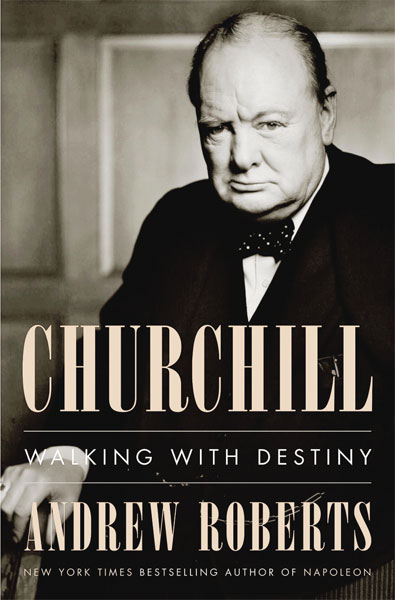

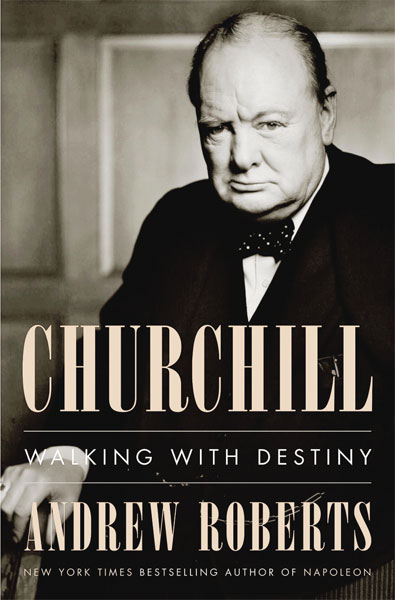

选定温斯顿·丘吉尔为新书的主人公时,英国畅销历史作家安德鲁·罗伯茨,决定将视线从数以万计的演讲记录和官方文稿上移开,而是以私人信函、亲历者口述乃至从未公开的英国王室日记,作为撰写《丘吉尔:与命运同行》一书的突破口。

对档案的深入发掘带来了意想不到的发现。这部11月初在英美同步上市的作品厚达1100余页,被评论家称为“最伟大英国首相的最伟大传记”。特别是在外交领域,该书的一大亮点在于,揭示了丘吉尔对大洋彼岸的“盎格鲁-萨克逊兄弟”的纠结态度——高举英美同盟大旗的同时,心中一直涌动着“反美情结”。

慷慨激昂或温情脉脉的陈词背后

“我们共同的语言是无价之宝,有朝一日,它将成为共同公民的基础。”1943年9月,丘吉尔在美国哈佛大学发表热情洋溢的讲话:“我喜欢想象英国人和美国人在广阔的土地上自由往来,彼此没有陌生的感觉。”丘吉尔的双亲来自美国,在长达2/3个世纪的政治生涯中,在英美两国的精英和平民面前,他一直将自己塑造为“英美亲密关系”的代言人。

然而,《丘吉尔:与命运同行》颇具颠覆性地提出,谈及英美关系,丘吉尔在公开与私人场合的态度往往天差地别。安德鲁·罗伯茨在推介新书时强调,从英国皇家档案馆的资料、苏联驻英国大使的日记、丘吉尔同亲朋好友的闲聊当中,可以发现他的大量情绪化言辞,其中饱含对美国的怀疑、警惕乃至仇视。

丘吉尔对美国的负面情绪可以追溯到青年时代,那也是大英帝国最辉煌的岁月。这个初出茅庐的年轻人当时在印度服役,言语间时而流露出对外国的不屑。1899年,他的母亲珍妮打算出版一本宣传英美友好的杂志,结果被儿子驳斥了一顿。丘吉尔在家书中告诫母亲,她想在新刊中采用的口号“血浓于水”很没档次,把星条旗和米字旗印上封面的做法太蠢,并直言不讳地宣称,英美同盟的提法纯属“赶时髦,是痴人说梦”。

安德鲁·罗伯茨认为,这封信的基调贯穿于丘吉尔此后66年的人生。身为政治领袖,他慷慨激昂或温情脉脉的陈词背后始终是冷酷的现实主义思维。就像时年24岁的他在另一封给母亲的信中所写的那样:“我的信条之一是促进英语民族的相互理解……只要利益一致,我们现在和今后都可以做朋友,但如果分歧无法解决,那也用不着费力气套近乎。”

“英国正被美国逼进角落”

一战期间,丘吉尔先后担任海军大臣和军需大臣,这段履历强化了他对美国的敌意。20世纪20年代,美国计划建立一支与英国海军实力相当的舰队,立刻被丘吉尔视作挑衅。

1927年6月,时任财政大臣的他在一份秘密内阁备忘录中写道:“一个以海军为生命的大国(英国)和一个以海军为威望的大国(美国),根本不可能平起平坐。但有些人总觉得,我们有责任迁就美国,满足对方的虚荣心。”

一个月后,他写道,别以为英美开战是不可想象的,“无论战争多么愚蠢,损失多么惨重,我们绝不希望把自己置于美国的威权之下……鉴于美国海军的优势,巨大的危险笼罩着世界”。1928年,与保守党政客詹姆斯·韦德伯恩吃饭时,丘吉尔再度表示,美国人“傲慢自大,敌视我们,妄图主宰世界”。

1928年11月,赫伯特·胡佛当选美国总统后,在英国偿还战争债务问题上不依不饶,英美关系更加紧张。“可怜的英格兰啊,”丘吉尔写信给妻子克莱门蒂娜,“她正在缓慢却束手无策地被逼进角落。”克莱门蒂娜回信安慰丈夫说,他应该去主持外交部,“可我担心你对美国的反感可能成为障碍。你必须尝试理解和掌握美国,让对方喜欢上你”。

丘吉尔照做了,主要原因在于纳粹德国的威胁更加紧迫。二战爆发,他愈发谨慎地避免批评美国及时任美国总统罗斯福。即便如此,丘吉尔1940年5月成为首相9天后,还是把秘书乔克·科尔维尔吓了一跳。“他在大庭广众下总对美国说漂亮话,于是,当他悄悄告诉我,‘这是给那些该死的扬基佬的电报,赶紧发’时,我吃惊不小。”科尔维尔回忆道。在这位秘书的印象中,丘吉尔还说过,身为首相,他“十分理解许多英国同胞对美国长期‘隔岸观火’的不满,但我们必须保持耐心,必须掩饰内心的愤慨”。

“吐槽”背后是落寞与无奈

按照《丘吉尔:与命运同行》的说法,在二战最激烈的日子里,丘吉尔最信任的倾诉对象是英国国王。他与英王乔治六世起初并不和睦,但双方的关系在国家生死存亡之际迅速改善了。从1941年起,丘吉尔每周二都要去白金汉宫和国王一同进餐。支开仆人,他俩自己端菜倒酒,无话不谈。每次密会结束,乔治六世都会详细记下丘吉尔的“吐槽”。

这些如今保存在温莎城堡的资料显示,即便在英美“大西洋联盟”成立后,丘吉尔对华盛顿依然牢骚满腹。1941年12月珍珠港事件爆发不久,他向国王抱怨道:“眼看着日本人攻城略地,美国佬除了自吹自擂什么都不做。”一个月后,他感叹,“假如美国太平洋舰队没被轰沉在海底,他们本可以阻止这一切”。1943年元旦,丘吉尔在谈及战略反攻计划时承认,没有美方帮助,英国无计可施,但“他们训练军队的速度实在太慢了”。

美国在二战中坐收渔翁之利,不仅击败了轴心国,还把英国彻底挤下了宝座。面对权力此消彼长,丘吉尔难以压抑内心的焦虑、嫉妒和愤恨。“温斯顿对大英帝国会议(英国及其殖民地的议事机制)念念不忘,”乔治六世在1943年4月写道,“他仍然想保留统一的英联邦,向美国表明我们始终是一家。”同年10月,丘吉尔试图说服国王,“我们决不能允许美国在地中海战区设立最高指挥官,地中海归我们管”。可惜,现实并未如他期望的那样发展——从1943年7月进攻西西里岛开始,美军就成了解放欧洲大陆的主力,第一个进入罗马的也是美国将军马克·克拉克。

胜利的天平不断向同盟国倾斜,丘吉尔却愈发沮丧。1944年3月,在分析欧洲战局时,他自嘲道:“东边是一头被胜利冲昏头脑的熊(苏联),西边是一头蹒跚而行的大象(美国),我们英国好比夹在中间的一头驴。”7月4日,诺曼底登陆成功近一个月后,他依然希望罗斯福把美军调往巴尔干半岛而非法国南部。“罗斯福的回复肯定让他很不爽,”乔治六世在日记中提到,“我们深思熟虑的计划全被罗斯福和美国参联会无视了。”

接着,丘吉尔为英军统帅蒙哥马利鸣不平,只因为“美国的巴顿将军打得太顺”。

当然,丘吉尔美国人面前从未流露出真情实感,更不用说在公开演讲和广播中了。他一遍又一遍地撕毁那些“措辞火爆”的电报草稿,待心情平复后用温和的语气重写。

1945年2月的雅尔塔会议过后,美国拒绝就中东欧国家的前途对莫斯科采取强硬立场,丘吉尔只能继续把怨气藏在心里。“温斯顿对罗斯福关于波兰的表态并不满意,说后者的措辞软弱无力,苏联人在明确的信息面前才肯罢休。”在落款为3月13日的笔记中,乔治六世如是写道。

“无奈”与“落寞”或许更能概括丘吉尔此刻的心态。正如他在战争结束前夕对妻子所言:“看到我们(英国)的军队远远少于他们(美国)的军队,我非常痛苦。我一直希望英美保持平等,但面对一个强大的、人口比我们多几倍的国家,这怎么可能呢?”

从1895年到1961年,丘吉尔16次踏上美国的土地,半数访问是以首相身份进行的。大庭广众下,他对美国不吝溢美之词,因此被某些怀念大英帝国的人斥为“卑躬屈膝”。

安德鲁·罗伯茨就此表示,在丘吉尔去世53年后的今天,他希望人们明白,丘吉尔半生力挺英美同盟,完全是出于维护英国利益的动机。“心口不一”不会掩盖他作为杰出政治人物的两大特质:他懂得舍小取大,令本国收益最大化;在对个人和国家命运的判断上,他极富先见之明,深刻意识到走下坡路的英国必定有求于美国。

在亲友乃至国王面前,英国前首相丘吉尔从不掩饰自己对美国的反感,与他在公开场合的表现反差巨大。这种“心口不一”,或许是政治家必备的特质。

选定温斯顿·丘吉尔为新书的主人公时,英国畅销历史作家安德鲁·罗伯茨,决定将视线从数以万计的演讲记录和官方文稿上移开,而是以私人信函、亲历者口述乃至从未公开的英国王室日记,作为撰写《丘吉尔:与命运同行》一书的突破口。

对档案的深入发掘带来了意想不到的发现。这部11月初在英美同步上市的作品厚达1100余页,被评论家称为“最伟大英国首相的最伟大传记”。特别是在外交领域,该书的一大亮点在于,揭示了丘吉尔对大洋彼岸的“盎格鲁-萨克逊兄弟”的纠结态度——高举英美同盟大旗的同时,心中一直涌动着“反美情结”。

慷慨激昂或温情脉脉的陈词背后

“我们共同的语言是无价之宝,有朝一日,它将成为共同公民的基础。”1943年9月,丘吉尔在美国哈佛大学发表热情洋溢的讲话:“我喜欢想象英国人和美国人在广阔的土地上自由往来,彼此没有陌生的感觉。”丘吉尔的双亲来自美国,在长达2/3个世纪的政治生涯中,在英美两国的精英和平民面前,他一直将自己塑造为“英美亲密关系”的代言人。

然而,《丘吉尔:与命运同行》颇具颠覆性地提出,谈及英美关系,丘吉尔在公开与私人场合的态度往往天差地别。安德鲁·罗伯茨在推介新书时强调,从英国皇家档案馆的资料、苏联驻英国大使的日记、丘吉尔同亲朋好友的闲聊当中,可以发现他的大量情绪化言辞,其中饱含对美国的怀疑、警惕乃至仇视。

丘吉尔对美国的负面情绪可以追溯到青年时代,那也是大英帝国最辉煌的岁月。这个初出茅庐的年轻人当时在印度服役,言语间时而流露出对外国的不屑。1899年,他的母亲珍妮打算出版一本宣传英美友好的杂志,结果被儿子驳斥了一顿。丘吉尔在家书中告诫母亲,她想在新刊中采用的口号“血浓于水”很没档次,把星条旗和米字旗印上封面的做法太蠢,并直言不讳地宣称,英美同盟的提法纯属“赶时髦,是痴人说梦”。

安德鲁·罗伯茨认为,这封信的基调贯穿于丘吉尔此后66年的人生。身为政治领袖,他慷慨激昂或温情脉脉的陈词背后始终是冷酷的现实主义思维。就像时年24岁的他在另一封给母亲的信中所写的那样:“我的信条之一是促进英语民族的相互理解……只要利益一致,我们现在和今后都可以做朋友,但如果分歧无法解决,那也用不着费力气套近乎。”

“英国正被美国逼进角落”

一战期间,丘吉尔先后担任海军大臣和军需大臣,这段履历强化了他对美国的敌意。20世纪20年代,美国计划建立一支与英国海军实力相当的舰队,立刻被丘吉尔视作挑衅。

1927年6月,时任财政大臣的他在一份秘密内阁备忘录中写道:“一个以海军为生命的大国(英国)和一个以海军为威望的大国(美国),根本不可能平起平坐。但有些人总觉得,我们有责任迁就美国,满足对方的虚荣心。”

一个月后,他写道,别以为英美开战是不可想象的,“无论战争多么愚蠢,损失多么惨重,我们绝不希望把自己置于美国的威权之下……鉴于美国海军的优势,巨大的危险笼罩着世界”。1928年,与保守党政客詹姆斯·韦德伯恩吃饭时,丘吉尔再度表示,美国人“傲慢自大,敌视我们,妄图主宰世界”。

1928年11月,赫伯特·胡佛当选美国总统后,在英国偿还战争债务问题上不依不饶,英美关系更加紧张。“可怜的英格兰啊,”丘吉尔写信给妻子克莱门蒂娜,“她正在缓慢却束手无策地被逼进角落。”克莱门蒂娜回信安慰丈夫说,他应该去主持外交部,“可我担心你对美国的反感可能成为障碍。你必须尝试理解和掌握美国,让对方喜欢上你”。

丘吉尔照做了,主要原因在于纳粹德国的威胁更加紧迫。二战爆发,他愈发谨慎地避免批评美国及时任美国总统罗斯福。即便如此,丘吉尔1940年5月成为首相9天后,还是把秘书乔克·科尔维尔吓了一跳。“他在大庭广众下总对美国说漂亮话,于是,当他悄悄告诉我,‘这是给那些该死的扬基佬的电报,赶紧发’时,我吃惊不小。”科尔维尔回忆道。在这位秘书的印象中,丘吉尔还说过,身为首相,他“十分理解许多英国同胞对美国长期‘隔岸观火’的不满,但我们必须保持耐心,必须掩饰内心的愤慨”。

“吐槽”背后是落寞与无奈

按照《丘吉尔:与命运同行》的说法,在二战最激烈的日子里,丘吉尔最信任的倾诉对象是英国国王。他与英王乔治六世起初并不和睦,但双方的关系在国家生死存亡之际迅速改善了。从1941年起,丘吉尔每周二都要去白金汉宫和国王一同进餐。支开仆人,他俩自己端菜倒酒,无话不谈。每次密会结束,乔治六世都会详细记下丘吉尔的“吐槽”。

这些如今保存在温莎城堡的资料显示,即便在英美“大西洋联盟”成立后,丘吉尔对华盛顿依然牢骚满腹。1941年12月珍珠港事件爆发不久,他向国王抱怨道:“眼看着日本人攻城略地,美国佬除了自吹自擂什么都不做。”一个月后,他感叹,“假如美国太平洋舰队没被轰沉在海底,他们本可以阻止这一切”。1943年元旦,丘吉尔在谈及战略反攻计划时承认,没有美方帮助,英国无计可施,但“他们训练军队的速度实在太慢了”。

美国在二战中坐收渔翁之利,不仅击败了轴心国,还把英国彻底挤下了宝座。面对权力此消彼长,丘吉尔难以压抑内心的焦虑、嫉妒和愤恨。“温斯顿对大英帝国会议(英国及其殖民地的议事机制)念念不忘,”乔治六世在1943年4月写道,“他仍然想保留统一的英联邦,向美国表明我们始终是一家。”同年10月,丘吉尔试图说服国王,“我们决不能允许美国在地中海战区设立最高指挥官,地中海归我们管”。可惜,现实并未如他期望的那样发展——从1943年7月进攻西西里岛开始,美军就成了解放欧洲大陆的主力,第一个进入罗马的也是美国将军马克·克拉克。

胜利的天平不断向同盟国倾斜,丘吉尔却愈发沮丧。1944年3月,在分析欧洲战局时,他自嘲道:“东边是一头被胜利冲昏头脑的熊(苏联),西边是一头蹒跚而行的大象(美国),我们英国好比夹在中间的一头驴。”7月4日,诺曼底登陆成功近一个月后,他依然希望罗斯福把美军调往巴尔干半岛而非法国南部。“罗斯福的回复肯定让他很不爽,”乔治六世在日记中提到,“我们深思熟虑的计划全被罗斯福和美国参联会无视了。”

接着,丘吉尔为英军统帅蒙哥马利鸣不平,只因为“美国的巴顿将军打得太顺”。

当然,丘吉尔美国人面前从未流露出真情实感,更不用说在公开演讲和广播中了。他一遍又一遍地撕毁那些“措辞火爆”的电报草稿,待心情平复后用温和的语气重写。

1945年2月的雅尔塔会议过后,美国拒绝就中东欧国家的前途对莫斯科采取强硬立场,丘吉尔只能继续把怨气藏在心里。“温斯顿对罗斯福关于波兰的表态并不满意,说后者的措辞软弱无力,苏联人在明确的信息面前才肯罢休。”在落款为3月13日的笔记中,乔治六世如是写道。

“无奈”与“落寞”或许更能概括丘吉尔此刻的心态。正如他在战争结束前夕对妻子所言:“看到我们(英国)的军队远远少于他们(美国)的军队,我非常痛苦。我一直希望英美保持平等,但面对一个强大的、人口比我们多几倍的国家,这怎么可能呢?”

从1895年到1961年,丘吉尔16次踏上美国的土地,半数访问是以首相身份进行的。大庭广众下,他对美国不吝溢美之词,因此被某些怀念大英帝国的人斥为“卑躬屈膝”。

安德鲁·罗伯茨就此表示,在丘吉尔去世53年后的今天,他希望人们明白,丘吉尔半生力挺英美同盟,完全是出于维护英国利益的动机。“心口不一”不会掩盖他作为杰出政治人物的两大特质:他懂得舍小取大,令本国收益最大化;在对个人和国家命运的判断上,他极富先见之明,深刻意识到走下坡路的英国必定有求于美国。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制