历史学家偷走291块阵亡士兵身份牌

见习记者 胡文利

青年参考

(

2018年09月19日

07

版)

安托宁·德哈伊斯(右一)是历史学家,也是“盗墓贼”。

“狗牌”往往和阵亡者的枪支、头盔、靴子一起组成临时纪念碑

每当战争来临,小小的士兵身份牌就可能成为阵亡者留在世间最后的痕迹。血与火的印记让它们能够唤起后人的追思,也令它们被不法之徒觊觎。

每个士兵奔赴战场前都会想到身后事。为激励士气并安抚遗属,现代军队非常重视对阵亡者的安置。由此,记录着军人身份信息的身份牌应运而生。作为军装的组成部分,它挂在士兵身上时少有人关注;被从逝者遗体上取下时,它因为承载着士兵的个人经历而被赋予独一无二的意义,甚至被视为珍贵文物而遭不法之徒觊觎。

最近,美国出现了一起与阵亡士兵身份牌有关的案件。

这位憨厚的学者频频伸出罪恶之手

近些年,法国人安托宁·德哈伊斯经常前往美国马里兰州乔治王子县的国家档案馆。据美国“每日野兽”网站报道,这位历史学家的研究方向是二战,出过一本讲述诺曼底战役的大部头著作《圣迈尔·埃格利斯:诺曼底的美国避难所》,平装本售价134美元。

这位戴着无框眼镜的学者看上去斯文、憨厚,与那些常年埋首于文献中的“书虫”并无不同。在国家档案馆里,他直奔公共研究室,用官方颁发的证件借阅文件,特别是跟诺曼底登陆有关的资料,一待就是一天。档案馆每年接待很多像他这样的人,因此没有谁注意到,他每次离开时带走的东西比来时更多。

美国《华盛顿邮报》提到,从2012年到2017年,德哈伊斯从档案馆盗窃了291块士兵身份牌。被他一并顺走的还有134件阵亡者的个人物品,包括免疫记录、私人照片和信件。这些物品绝大部分属于二战时期在德国坠机的美军飞行员。

直到东窗事发,德哈伊斯的真面目才被揭开。大部分赃物被他挂在网上拍卖。为了不让外界起疑,他对其中一部分实施了破坏性处理。2016年,他偷了一名“塔斯克基飞行员”的两块身份牌。死者生前隶属于美国第一支非洲裔飞行员联队,当时的美国社会仍处于种族隔离下,这支部队却以英勇无畏的表现获得了“红尾天使”的美誉。德哈伊斯把其中一块送给一家航空博物馆,“换取在一架‘喷火’式战斗机里坐一坐的机会”。

德哈伊斯频频作案,但获得的不义之财加起来不到45000美元,这桩“生意”似乎并不是那么有利可图。即便如此,考虑到这些身份牌无可替代的历史及人文价值,舆论普遍认为,他犯下的绝非普通罪行。

“他不是小偷,而是盗墓贼。”评论此案时,美国退伍军人事务部发言人乔·戴维斯的愤怒溢于言表。

从私人物品到制式装备

很多时候,小小的身份牌是阵亡军人留在世间唯一的痕迹。这也能说明,针对它的犯罪为何遭受千夫所指。以美国为例,身份牌由军需部统一制作,通常以铝为材质,上面刻着佩戴者的姓名、军衔、单位等信息。奔赴战场前,士兵们会用绳索穿过牌上的小孔,挂到脖子上,塞进衣领,贴在胸前。身份牌是军装的一部分,没有战事时,士兵们会悉心保管。

士兵身份牌是现代战争的产物。美国内战期间,多达15万名士兵阵亡时无名无姓,占死者总数的1/4,其中许多面目全非。“一截树桩上,堆放着两个骷髅、一具骨盆和两副下颌骨,连墓碑也没有。”一名媒体记者在1866年战争结束后如此报道他在美国南方的见闻。

为了帮助家人找到阵亡后的自己,士兵们想出了千奇百怪的招数。有人在纸条上写下姓名和家庭地址,别在后背上;有的写在鞋底;还有的用刀刻在背包或腰带的衬里……

一些精明的商家嗅到了商机。他们统一制作了可以刻上姓名和住址的别针,后来改成吊牌,一面有雄鹰或盾牌图案,以及“为统一而战”、“自由、统一、平等”之类的口号,另一面刻着士兵的信息。这种吊牌就是士兵身份牌的雏形。

19世纪末,美国和西班牙打了一仗。随军牧师查尔斯·皮尔斯发现,佩戴吊牌的士兵“魂归故里”的可能性远大于没有吊牌的士兵。因此,他发起了一场运动,呼吁政府为所有士兵发放吊牌。“强制士兵佩戴身份标识,总好过死后无人认领。”他说。

在同时期的欧洲,身份牌的推广并非一帆风顺——很多士兵把它视为不祥之物,拒绝佩戴。普法战争中的一次战役期间,普鲁士方面有8900人阵亡,只有429具遗体得到确认。1867年北德联邦成立后,德军开始强制推行身份牌,行军前须向每个士兵发放。其形状酷似普鲁士首都柏林的宠物狗吊牌,“狗牌”从此成为士兵身份牌的俗称。

从1907年起,英国军队用铝盘代替了不耐用的纸卡。澳大利亚、加拿大和新西兰等英联邦国家也陆续在一战和二战中使用身份牌。同一时期,美军首次将佩戴“狗牌”列入军法。1916年,美军规定士兵必须佩戴两块身份牌,“(所有者阵亡后)可视情况放在棺材盖上,或钉入十字架中”。美国军需博物馆馆长卢瑟·汉森告诉《纽约时报》。

“它是亡者及其所爱之人最后的联系”

从20世纪中叶开始,身份牌成为士兵个人装备的组成部分,也带上了更多感情色彩。“戴在战友身上时,你很少会注意到它们的存在。一旦有人死去,你就得把身份牌从他身上拿下来。”越战老兵伊利亚斯·克拉科夫说,“摘下牌子的过程充满痛苦。”

这些小小的金属物件忠实地履行着职责。以美国为例,南北战争中无人认领的死者为15万,一战期间骤降至约1万。越南和伊拉克战争中,身份不详的阵亡军人为零。

“这些‘狗牌’会被交到亲属手中,”汉森说,“它是亡者及其所爱之人最后的联系。”

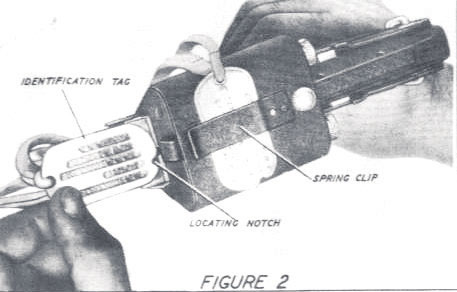

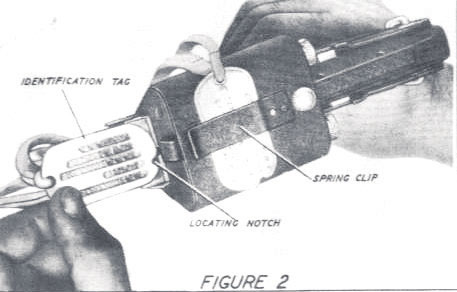

美军还发行过一种末端有缺口的身份牌。坊间一度传言,这种设计是为了把缺口一端塞进死者的牙缝,以便更好地加以固定,便于认领和运送。

实际上,这种身份牌是为了能与当时的M70军用刻字机配套。后者能将字符压印在牌上,刻字后的身份牌可以把士兵的个人信息转录到各种表格上,十分方便。由于医疗兵属于后勤人员,刻字机通常由他们携带和使用。

M70也有麻烦的地方:必须将身份牌的印字面朝下插入机器才能用,而紧张的战况往往给医疗兵带来巨大压力,导致错漏百出。为避免出错,带缺口的身份牌应运而生,刻字机内部也增设了对接口,若身份牌摆放有误,机器就无法工作。

新的问题很快出现。M70的形状像手枪,战场上,普通士兵配发步枪,军官才有手枪。敌方狙击手经常把携带M70的医疗兵当成指挥官,医疗兵由此成了“高危群体”。后来,医疗兵携带刻字机的规定被废除,带缺口的“狗牌”也渐渐淡出视野。

诞生之后的一个世纪里,士兵身份牌逐渐演变为战地墓碑的必备元素。这是为牺牲者在战场或军营里搭建的临时纪念碑,将士兵的步枪放入他的军靴,再把头盔挂在枪上,最后将身份牌摆在头盔上。过去,这种做法是为了便于在清理战场时辨别死者身份;如今,士兵们用这种方式向死去的战友告别,表达最后的尊重和思念。

惨烈的厮杀过后,悬挂着身份牌的战地墓碑往往遍布荒野——对还要继续战斗的生者来说,并不是随时都有闲暇为死者举办正式葬礼。

“狗牌”有价 历史无价

在二战中阵亡的美国士兵只有2.5%身份不明,但在敌占区被击落的飞行员,身份牌和个人物品大多落入敌手,战争结束后才被盟军收回。1958年,身份牌和信件、照片、医疗记录等被整体转到国家档案馆,成为那段战火纷飞岁月的证明。

它们的主人长眠70年后,一位打着学术旗号的窃贼,令这些文物流落四方。

案发后,安托宁·德哈伊斯告诉法院,他的梦想是建立一所私人博物馆,行窃是因为“要实现梦想,必须自我牺牲”。

这番辩解并不能解释他的所作所为。他在一个军品收藏论坛注册了账号,通过对这些战争遗物生动甚至血腥的描述激发网友的猎奇心态,借此兜售赃物。逝者生前遭受的苦难成了德哈伊斯口中的卖点。在推销从飞机残骸中捡到的身份牌时,他指着上面的血渍、油污和焚烧痕迹说,这是“见证激烈坠机场景的有力证据”。在与一位买家的通信记录中,他形容一名战地医生的身份牌“有咸味”,“外观明显损毁,带有战争的痕迹”。

纸包不住火。2017年12月,当其他研究者打算借阅被德哈伊斯窃走的文物时,他的罪行大白于天下。警方起初认为此案始于2015年,后来发现,他2012年就开始销赃了。

2018年4月,德哈伊斯被判1年监禁,后改为3年缓刑,外加100小时社区服务。此外,他得追回被卖掉的文物,并将所得款项悉数还给买家。

“盗墓贼”落网了,但至今仍有8张身份牌去向不明。“每日野兽”网站指出,这些军人经历了最惨烈的战争,为国家献出生命,一位道貌岸然的“历史学家”窃走了他们的遗物,模糊了公众对他们的记忆,“这样的行径如此不道德,实在可憎又可气”。

每当战争来临,小小的士兵身份牌就可能成为阵亡者留在世间最后的痕迹。血与火的印记让它们能够唤起后人的追思,也令它们被不法之徒觊觎。

每个士兵奔赴战场前都会想到身后事。为激励士气并安抚遗属,现代军队非常重视对阵亡者的安置。由此,记录着军人身份信息的身份牌应运而生。作为军装的组成部分,它挂在士兵身上时少有人关注;被从逝者遗体上取下时,它因为承载着士兵的个人经历而被赋予独一无二的意义,甚至被视为珍贵文物而遭不法之徒觊觎。

最近,美国出现了一起与阵亡士兵身份牌有关的案件。

这位憨厚的学者频频伸出罪恶之手

近些年,法国人安托宁·德哈伊斯经常前往美国马里兰州乔治王子县的国家档案馆。据美国“每日野兽”网站报道,这位历史学家的研究方向是二战,出过一本讲述诺曼底战役的大部头著作《圣迈尔·埃格利斯:诺曼底的美国避难所》,平装本售价134美元。

这位戴着无框眼镜的学者看上去斯文、憨厚,与那些常年埋首于文献中的“书虫”并无不同。在国家档案馆里,他直奔公共研究室,用官方颁发的证件借阅文件,特别是跟诺曼底登陆有关的资料,一待就是一天。档案馆每年接待很多像他这样的人,因此没有谁注意到,他每次离开时带走的东西比来时更多。

美国《华盛顿邮报》提到,从2012年到2017年,德哈伊斯从档案馆盗窃了291块士兵身份牌。被他一并顺走的还有134件阵亡者的个人物品,包括免疫记录、私人照片和信件。这些物品绝大部分属于二战时期在德国坠机的美军飞行员。

直到东窗事发,德哈伊斯的真面目才被揭开。大部分赃物被他挂在网上拍卖。为了不让外界起疑,他对其中一部分实施了破坏性处理。2016年,他偷了一名“塔斯克基飞行员”的两块身份牌。死者生前隶属于美国第一支非洲裔飞行员联队,当时的美国社会仍处于种族隔离下,这支部队却以英勇无畏的表现获得了“红尾天使”的美誉。德哈伊斯把其中一块送给一家航空博物馆,“换取在一架‘喷火’式战斗机里坐一坐的机会”。

德哈伊斯频频作案,但获得的不义之财加起来不到45000美元,这桩“生意”似乎并不是那么有利可图。即便如此,考虑到这些身份牌无可替代的历史及人文价值,舆论普遍认为,他犯下的绝非普通罪行。

“他不是小偷,而是盗墓贼。”评论此案时,美国退伍军人事务部发言人乔·戴维斯的愤怒溢于言表。

从私人物品到制式装备

很多时候,小小的身份牌是阵亡军人留在世间唯一的痕迹。这也能说明,针对它的犯罪为何遭受千夫所指。以美国为例,身份牌由军需部统一制作,通常以铝为材质,上面刻着佩戴者的姓名、军衔、单位等信息。奔赴战场前,士兵们会用绳索穿过牌上的小孔,挂到脖子上,塞进衣领,贴在胸前。身份牌是军装的一部分,没有战事时,士兵们会悉心保管。

士兵身份牌是现代战争的产物。美国内战期间,多达15万名士兵阵亡时无名无姓,占死者总数的1/4,其中许多面目全非。“一截树桩上,堆放着两个骷髅、一具骨盆和两副下颌骨,连墓碑也没有。”一名媒体记者在1866年战争结束后如此报道他在美国南方的见闻。

为了帮助家人找到阵亡后的自己,士兵们想出了千奇百怪的招数。有人在纸条上写下姓名和家庭地址,别在后背上;有的写在鞋底;还有的用刀刻在背包或腰带的衬里……

一些精明的商家嗅到了商机。他们统一制作了可以刻上姓名和住址的别针,后来改成吊牌,一面有雄鹰或盾牌图案,以及“为统一而战”、“自由、统一、平等”之类的口号,另一面刻着士兵的信息。这种吊牌就是士兵身份牌的雏形。

19世纪末,美国和西班牙打了一仗。随军牧师查尔斯·皮尔斯发现,佩戴吊牌的士兵“魂归故里”的可能性远大于没有吊牌的士兵。因此,他发起了一场运动,呼吁政府为所有士兵发放吊牌。“强制士兵佩戴身份标识,总好过死后无人认领。”他说。

在同时期的欧洲,身份牌的推广并非一帆风顺——很多士兵把它视为不祥之物,拒绝佩戴。普法战争中的一次战役期间,普鲁士方面有8900人阵亡,只有429具遗体得到确认。1867年北德联邦成立后,德军开始强制推行身份牌,行军前须向每个士兵发放。其形状酷似普鲁士首都柏林的宠物狗吊牌,“狗牌”从此成为士兵身份牌的俗称。

从1907年起,英国军队用铝盘代替了不耐用的纸卡。澳大利亚、加拿大和新西兰等英联邦国家也陆续在一战和二战中使用身份牌。同一时期,美军首次将佩戴“狗牌”列入军法。1916年,美军规定士兵必须佩戴两块身份牌,“(所有者阵亡后)可视情况放在棺材盖上,或钉入十字架中”。美国军需博物馆馆长卢瑟·汉森告诉《纽约时报》。

“它是亡者及其所爱之人最后的联系”

从20世纪中叶开始,身份牌成为士兵个人装备的组成部分,也带上了更多感情色彩。“戴在战友身上时,你很少会注意到它们的存在。一旦有人死去,你就得把身份牌从他身上拿下来。”越战老兵伊利亚斯·克拉科夫说,“摘下牌子的过程充满痛苦。”

这些小小的金属物件忠实地履行着职责。以美国为例,南北战争中无人认领的死者为15万,一战期间骤降至约1万。越南和伊拉克战争中,身份不详的阵亡军人为零。

“这些‘狗牌’会被交到亲属手中,”汉森说,“它是亡者及其所爱之人最后的联系。”

美军还发行过一种末端有缺口的身份牌。坊间一度传言,这种设计是为了把缺口一端塞进死者的牙缝,以便更好地加以固定,便于认领和运送。

实际上,这种身份牌是为了能与当时的M70军用刻字机配套。后者能将字符压印在牌上,刻字后的身份牌可以把士兵的个人信息转录到各种表格上,十分方便。由于医疗兵属于后勤人员,刻字机通常由他们携带和使用。

M70也有麻烦的地方:必须将身份牌的印字面朝下插入机器才能用,而紧张的战况往往给医疗兵带来巨大压力,导致错漏百出。为避免出错,带缺口的身份牌应运而生,刻字机内部也增设了对接口,若身份牌摆放有误,机器就无法工作。

新的问题很快出现。M70的形状像手枪,战场上,普通士兵配发步枪,军官才有手枪。敌方狙击手经常把携带M70的医疗兵当成指挥官,医疗兵由此成了“高危群体”。后来,医疗兵携带刻字机的规定被废除,带缺口的“狗牌”也渐渐淡出视野。

诞生之后的一个世纪里,士兵身份牌逐渐演变为战地墓碑的必备元素。这是为牺牲者在战场或军营里搭建的临时纪念碑,将士兵的步枪放入他的军靴,再把头盔挂在枪上,最后将身份牌摆在头盔上。过去,这种做法是为了便于在清理战场时辨别死者身份;如今,士兵们用这种方式向死去的战友告别,表达最后的尊重和思念。

惨烈的厮杀过后,悬挂着身份牌的战地墓碑往往遍布荒野——对还要继续战斗的生者来说,并不是随时都有闲暇为死者举办正式葬礼。

“狗牌”有价 历史无价

在二战中阵亡的美国士兵只有2.5%身份不明,但在敌占区被击落的飞行员,身份牌和个人物品大多落入敌手,战争结束后才被盟军收回。1958年,身份牌和信件、照片、医疗记录等被整体转到国家档案馆,成为那段战火纷飞岁月的证明。

它们的主人长眠70年后,一位打着学术旗号的窃贼,令这些文物流落四方。

案发后,安托宁·德哈伊斯告诉法院,他的梦想是建立一所私人博物馆,行窃是因为“要实现梦想,必须自我牺牲”。

这番辩解并不能解释他的所作所为。他在一个军品收藏论坛注册了账号,通过对这些战争遗物生动甚至血腥的描述激发网友的猎奇心态,借此兜售赃物。逝者生前遭受的苦难成了德哈伊斯口中的卖点。在推销从飞机残骸中捡到的身份牌时,他指着上面的血渍、油污和焚烧痕迹说,这是“见证激烈坠机场景的有力证据”。在与一位买家的通信记录中,他形容一名战地医生的身份牌“有咸味”,“外观明显损毁,带有战争的痕迹”。

纸包不住火。2017年12月,当其他研究者打算借阅被德哈伊斯窃走的文物时,他的罪行大白于天下。警方起初认为此案始于2015年,后来发现,他2012年就开始销赃了。

2018年4月,德哈伊斯被判1年监禁,后改为3年缓刑,外加100小时社区服务。此外,他得追回被卖掉的文物,并将所得款项悉数还给买家。

“盗墓贼”落网了,但至今仍有8张身份牌去向不明。“每日野兽”网站指出,这些军人经历了最惨烈的战争,为国家献出生命,一位道貌岸然的“历史学家”窃走了他们的遗物,模糊了公众对他们的记忆,“这样的行径如此不道德,实在可憎又可气”。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制