百年前,一群雕刻家这样回应战争

做“肖像面具” 还伤兵尊严

本报特约撰稿 胡文利

青年参考

(

2018年08月22日

07

版)

百年前,一群雕刻艺术家成了伤残军人的救星。他们打造以假乱真的“肖像面具”,遮掩战争留下的伤痕,帮助退伍士兵重返社会,并为现代修复整形技术奠基。

有一种伤害,对身心的消极影响比病痛甚至肢体残缺都要深刻持久,那就是面部创伤。每当一场战争结束,面部伤残的士兵们返乡后都要面对人们惊恐的眼神。对他们来说,无法被社会接纳比身体机能缺失更痛苦。

第一次世界大战是首次全面使用枪炮的战争。当成千上万伤员走下战场,面部创伤成了社会问题。彼时,创伤外科修复技术刚刚起步,很多人的面部伤势无望治愈,转而选择佩戴“肖像面具”。这种面具根据伤者原本的相貌制作,尽可能还原他们的模样。得益于一群雕刻家的努力,尽管“肖像面具”显得粗陋,它们仍然令苦苦挣扎的士兵获得了些许解脱。

面部创伤是长久的噩梦

从战场到医院是充满血腥和恐惧的漫长旅程,它往往从一声爆炸开始。“就像有人在浴缸里砸碎了玻璃杯,”一名美国士兵这样回忆子弹击中他头颅的一瞬间,“我眼前像是打翻了一桶石灰浆,世界顿时一片白茫茫。”

曾在英国陆军医疗队服役的沃德·缪尔在《欢乐医院》一书中描述了他目睹的场景:“这些残缺的面孔只能用恐怖来形容,有人没了眼睛,眼窝中只有一道扭曲的黑色裂口,里面似乎有点儿潮湿,睫毛无力地耷拉着;有人失去了下巴,牙医尽了最大努力修复,嘴还是不受控制地向一侧歪斜;最惨的是丢掉了鼻子,给人以悲哀的滑稽感。”

这些负伤的士兵从未获得安慰及特殊照料。和四肢残缺不同,五官残缺在当时不被视为伤残。

只有医护人员能深切地感受到面部创伤的可怕影响。“他平躺着,侧脸对着我。”曾在战地医院担任护士的伊尼德·巴格诺尔德在电影《玉女神驹》的剧本中如此描述一位面部受伤的患者,“鼻子和左眼都不见了,只剩下部分额头和突出的嘴唇。”她反复叮嘱手下:“说话时一定要平静地直视病人。要知道,他随时都在观察别人对自己的反应。”

历经漫长的治疗和康复,伤员们依然不知如何面对世界,或者世界该如何面对他们。在英国的街头巷尾,一些长椅被刷成蓝色,意思是这些座椅专门给某些“可怕”的人预留,居民请勿靠近。其实,最难面对这些伤者的人是他们自己。镜子在病房里属于禁忌品,每个想方设法看到自己模样的伤者都会倒吸一口冷气,继而失控、崩溃。

在专著《外科医生重塑人的战争》中,美国医生弗雷德·艾尔比解释了面部创伤如此常见的原因。“他们以为从战壕中探探头并不碍事,只要动作敏捷,就能躲过枪林弹雨……面部创伤造成的精神打击难以形容……多数人终此一生无法放平心态,接受不了自己的模样。连你都无法接受自己,那感觉是否犹如活在无尽的地狱中?”

雕刻家伸出援手

极少数面部伤残的复员军人幸运地遇到了安娜·科尔曼·拉德。“外科手术结束后,我的工作才开始。”这位来自美国的雕刻艺术家说。

拉德是位不墨守成规的女性,创作过小说和剧本,其中就有女雕刻家上战场的故事。“她走上一条与战争有关的道路,纯粹是个性使然。”美国“The vintage news”网站评述道。

一战爆发后,拉德和在红十字会工作的丈夫被派往欧洲战区,目睹了伤兵们的悲惨境遇。“有个男人整张脸都毁了,只留下一只眼睛。做了50多次手术,在医院里住了两年半,依然不敢回家。他不想让妈妈看到自己这副模样。”拉德在报告中写道。

不久,英国人弗朗西斯·德温特·伍德走进了拉德的视野。伍德也是雕刻家出身,战时在后勤部门当医护兵,希望用自己的一技之长为伤员减轻痛苦。1916年,伍德成立了“面部伤残矫形面具科”,这个被戏称为“铁鼻子工作室”的机构致力于为面部受伤者打造金属面具,由于金属面具比之前大量使用的橡胶面具更轻、更耐用,伍德被伤兵们视为救星。

受英国前辈的激励,拉德很快在巴黎成立了肖像面具工作室。据美国《史密森尼杂志》网站记载,前来接受治疗的患者经过“到处是绿萝和雕像的庭院”,到达位于二楼的工作间。“室内宽敞明亮,空气中弥漫着鲜花的芬芳,墙上贴着电影海报、法国国旗和美国国旗,桌上摆着一排排面具。”所有这些陈设都是为了“为伤员们营造温馨、放松的环境”。

制作面具要经受多少考验

从建立模型到用金属面具还原人脸,每一步都困难重重。

病人的原始伤口和手术刀口痊愈后,摄影师要对其进行一个月的观察和拍摄,并把残缺部位与之前的照片对比,尽可能还原患者的本来面貌,制作出模型。接着,雕刻家以模型和照片为基础,逐步重建缺失的五官。用粘土雕出完整的面部后,所有材料送往“铁鼻子工作室”,在那里造出金属面具。面具完成后,还需要进行最后一遍雕琢。

建模是最困难的环节,病人必须屏住呼吸,纹丝不动。“粘土模型要丝毫不差地再现枯涸的眼窝、塌陷的面颊、没有鼻梁的鼻子……”沃德·缪尔写道,“病人努力睁开完好的那只眼睛,才能让制作出的假眼与之匹配。渐渐地,在艺术家灵巧的手指下,一张沉睡的脸复活了;那眼睛带着智慧的光芒直视这个世界,足够以假乱真。”

绘制肤色也是个挑战。在金属上画出跟真实肤色相差无几的色彩,难度巨大。一开始,拉德等人使用油画颜料,但耐久性太差,直到找到一种可以水洗的瓷漆,才算调配出比较柔和的肤色。“皮肤在阴天是明亮的,在阳光直射下是苍白或灰色的。因此,油彩只能在不同的颜色中取中间值。”根据法国伤残军人再教育局主管格蕾丝·哈珀的回忆,“艺术家必须兼顾晴天和阴天的不同光线条件,还要画出颧骨下的淡蓝色阴影。”

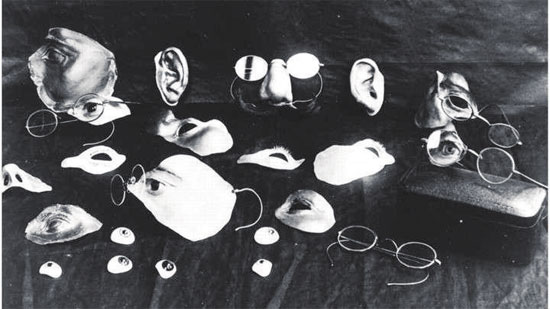

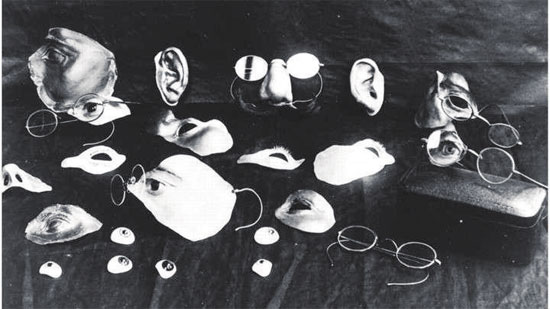

面具材料是薄薄的镀铜,厚度仅0.7毫米。面具的重量根据残缺部位不同,大概在110克到250克之间。大部分面具并不直接粘到脸上,而是连接在眼镜上,再借助眼镜固定在伤患面部。

此外,还有很多细节需要仔细琢磨:把细若发丝的铜丝一根根焊接在“眼皮”上,让眼睛看起来更真实;如果整个嘴部都需要重建,面具师会给“嘴唇”留一条缝隙,以便放得下烟斗;如果病人需要,还可以给他们安上用真毛发做的胡须……

再小的尊严也值得保卫

弗朗西斯·伍德曾为英国《柳叶刀》杂志撰文称:“利用雕刻手艺,我尽可能让病人恢复受伤前的模样。无论手术还是面具,对病人的心理修复作用都是一样的。病人重新获得了自尊和自信,他的存在不再让自己痛苦,也不再让他的亲人和朋友悲伤。”

截至1919年底,安娜·拉德总共完成了185个面具。即便她不辞劳苦地工作,每副面具只收18美元,数万名面部伤残的军人当中,获得帮助的依然是九牛一毛。

法国政府统计过伤残军人的姓名和地址,可资料很快就被弄乱了;在沙俄和德国,这些伤者的情况没人关心,只是在反战游行时,那些残缺的面孔才被当成示威武器;英国倒是提过一个有人情味儿的方案——让伤残军人住在“刷成玫瑰色的村庄里,以纺织和卖水果为生”,但没有实施。随着伤员们渐渐湮没无闻,他们的面具也不知所踪,多半是和主人一道埋入了黄土。

战争结束后,红十字会停止了赞助,拉德的面具工作室被迫关闭。1919年,她和丈夫返回美国,继续从事雕刻工作,直到1939年去世。

虽然看上去微不足道,但拉德的贡献足以让那些在黑暗中挣扎的人终生感激。“无论何时何地,他总是戴着面具,片刻也不肯摘下。”她在一份病历中写道。一名伤员在给她的信中说:“我马上要结婚了,心爱的姑娘终于不再排斥我了,这都是您的功劳。”

尽管获得过法国政府颁发的“荣誉军团骑士”称号,安娜·拉德还是免不了被普罗大众遗忘。好在,学术界一直有她的容身之所:“特效修复整形”(Anaplastology)这个词多年后才诞生,但从事这个行当的不少人尊称拉德为“先驱”。

百年前,一群雕刻艺术家成了伤残军人的救星。他们打造以假乱真的“肖像面具”,遮掩战争留下的伤痕,帮助退伍士兵重返社会,并为现代修复整形技术奠基。

有一种伤害,对身心的消极影响比病痛甚至肢体残缺都要深刻持久,那就是面部创伤。每当一场战争结束,面部伤残的士兵们返乡后都要面对人们惊恐的眼神。对他们来说,无法被社会接纳比身体机能缺失更痛苦。

第一次世界大战是首次全面使用枪炮的战争。当成千上万伤员走下战场,面部创伤成了社会问题。彼时,创伤外科修复技术刚刚起步,很多人的面部伤势无望治愈,转而选择佩戴“肖像面具”。这种面具根据伤者原本的相貌制作,尽可能还原他们的模样。得益于一群雕刻家的努力,尽管“肖像面具”显得粗陋,它们仍然令苦苦挣扎的士兵获得了些许解脱。

面部创伤是长久的噩梦

从战场到医院是充满血腥和恐惧的漫长旅程,它往往从一声爆炸开始。“就像有人在浴缸里砸碎了玻璃杯,”一名美国士兵这样回忆子弹击中他头颅的一瞬间,“我眼前像是打翻了一桶石灰浆,世界顿时一片白茫茫。”

曾在英国陆军医疗队服役的沃德·缪尔在《欢乐医院》一书中描述了他目睹的场景:“这些残缺的面孔只能用恐怖来形容,有人没了眼睛,眼窝中只有一道扭曲的黑色裂口,里面似乎有点儿潮湿,睫毛无力地耷拉着;有人失去了下巴,牙医尽了最大努力修复,嘴还是不受控制地向一侧歪斜;最惨的是丢掉了鼻子,给人以悲哀的滑稽感。”

这些负伤的士兵从未获得安慰及特殊照料。和四肢残缺不同,五官残缺在当时不被视为伤残。

只有医护人员能深切地感受到面部创伤的可怕影响。“他平躺着,侧脸对着我。”曾在战地医院担任护士的伊尼德·巴格诺尔德在电影《玉女神驹》的剧本中如此描述一位面部受伤的患者,“鼻子和左眼都不见了,只剩下部分额头和突出的嘴唇。”她反复叮嘱手下:“说话时一定要平静地直视病人。要知道,他随时都在观察别人对自己的反应。”

历经漫长的治疗和康复,伤员们依然不知如何面对世界,或者世界该如何面对他们。在英国的街头巷尾,一些长椅被刷成蓝色,意思是这些座椅专门给某些“可怕”的人预留,居民请勿靠近。其实,最难面对这些伤者的人是他们自己。镜子在病房里属于禁忌品,每个想方设法看到自己模样的伤者都会倒吸一口冷气,继而失控、崩溃。

在专著《外科医生重塑人的战争》中,美国医生弗雷德·艾尔比解释了面部创伤如此常见的原因。“他们以为从战壕中探探头并不碍事,只要动作敏捷,就能躲过枪林弹雨……面部创伤造成的精神打击难以形容……多数人终此一生无法放平心态,接受不了自己的模样。连你都无法接受自己,那感觉是否犹如活在无尽的地狱中?”

雕刻家伸出援手

极少数面部伤残的复员军人幸运地遇到了安娜·科尔曼·拉德。“外科手术结束后,我的工作才开始。”这位来自美国的雕刻艺术家说。

拉德是位不墨守成规的女性,创作过小说和剧本,其中就有女雕刻家上战场的故事。“她走上一条与战争有关的道路,纯粹是个性使然。”美国“The vintage news”网站评述道。

一战爆发后,拉德和在红十字会工作的丈夫被派往欧洲战区,目睹了伤兵们的悲惨境遇。“有个男人整张脸都毁了,只留下一只眼睛。做了50多次手术,在医院里住了两年半,依然不敢回家。他不想让妈妈看到自己这副模样。”拉德在报告中写道。

不久,英国人弗朗西斯·德温特·伍德走进了拉德的视野。伍德也是雕刻家出身,战时在后勤部门当医护兵,希望用自己的一技之长为伤员减轻痛苦。1916年,伍德成立了“面部伤残矫形面具科”,这个被戏称为“铁鼻子工作室”的机构致力于为面部受伤者打造金属面具,由于金属面具比之前大量使用的橡胶面具更轻、更耐用,伍德被伤兵们视为救星。

受英国前辈的激励,拉德很快在巴黎成立了肖像面具工作室。据美国《史密森尼杂志》网站记载,前来接受治疗的患者经过“到处是绿萝和雕像的庭院”,到达位于二楼的工作间。“室内宽敞明亮,空气中弥漫着鲜花的芬芳,墙上贴着电影海报、法国国旗和美国国旗,桌上摆着一排排面具。”所有这些陈设都是为了“为伤员们营造温馨、放松的环境”。

制作面具要经受多少考验

从建立模型到用金属面具还原人脸,每一步都困难重重。

病人的原始伤口和手术刀口痊愈后,摄影师要对其进行一个月的观察和拍摄,并把残缺部位与之前的照片对比,尽可能还原患者的本来面貌,制作出模型。接着,雕刻家以模型和照片为基础,逐步重建缺失的五官。用粘土雕出完整的面部后,所有材料送往“铁鼻子工作室”,在那里造出金属面具。面具完成后,还需要进行最后一遍雕琢。

建模是最困难的环节,病人必须屏住呼吸,纹丝不动。“粘土模型要丝毫不差地再现枯涸的眼窝、塌陷的面颊、没有鼻梁的鼻子……”沃德·缪尔写道,“病人努力睁开完好的那只眼睛,才能让制作出的假眼与之匹配。渐渐地,在艺术家灵巧的手指下,一张沉睡的脸复活了;那眼睛带着智慧的光芒直视这个世界,足够以假乱真。”

绘制肤色也是个挑战。在金属上画出跟真实肤色相差无几的色彩,难度巨大。一开始,拉德等人使用油画颜料,但耐久性太差,直到找到一种可以水洗的瓷漆,才算调配出比较柔和的肤色。“皮肤在阴天是明亮的,在阳光直射下是苍白或灰色的。因此,油彩只能在不同的颜色中取中间值。”根据法国伤残军人再教育局主管格蕾丝·哈珀的回忆,“艺术家必须兼顾晴天和阴天的不同光线条件,还要画出颧骨下的淡蓝色阴影。”

面具材料是薄薄的镀铜,厚度仅0.7毫米。面具的重量根据残缺部位不同,大概在110克到250克之间。大部分面具并不直接粘到脸上,而是连接在眼镜上,再借助眼镜固定在伤患面部。

此外,还有很多细节需要仔细琢磨:把细若发丝的铜丝一根根焊接在“眼皮”上,让眼睛看起来更真实;如果整个嘴部都需要重建,面具师会给“嘴唇”留一条缝隙,以便放得下烟斗;如果病人需要,还可以给他们安上用真毛发做的胡须……

再小的尊严也值得保卫

弗朗西斯·伍德曾为英国《柳叶刀》杂志撰文称:“利用雕刻手艺,我尽可能让病人恢复受伤前的模样。无论手术还是面具,对病人的心理修复作用都是一样的。病人重新获得了自尊和自信,他的存在不再让自己痛苦,也不再让他的亲人和朋友悲伤。”

截至1919年底,安娜·拉德总共完成了185个面具。即便她不辞劳苦地工作,每副面具只收18美元,数万名面部伤残的军人当中,获得帮助的依然是九牛一毛。

法国政府统计过伤残军人的姓名和地址,可资料很快就被弄乱了;在沙俄和德国,这些伤者的情况没人关心,只是在反战游行时,那些残缺的面孔才被当成示威武器;英国倒是提过一个有人情味儿的方案——让伤残军人住在“刷成玫瑰色的村庄里,以纺织和卖水果为生”,但没有实施。随着伤员们渐渐湮没无闻,他们的面具也不知所踪,多半是和主人一道埋入了黄土。

战争结束后,红十字会停止了赞助,拉德的面具工作室被迫关闭。1919年,她和丈夫返回美国,继续从事雕刻工作,直到1939年去世。

虽然看上去微不足道,但拉德的贡献足以让那些在黑暗中挣扎的人终生感激。“无论何时何地,他总是戴着面具,片刻也不肯摘下。”她在一份病历中写道。一名伤员在给她的信中说:“我马上要结婚了,心爱的姑娘终于不再排斥我了,这都是您的功劳。”

尽管获得过法国政府颁发的“荣誉军团骑士”称号,安娜·拉德还是免不了被普罗大众遗忘。好在,学术界一直有她的容身之所:“特效修复整形”(Anaplastology)这个词多年后才诞生,但从事这个行当的不少人尊称拉德为“先驱”。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制