人们怎么还在怀念《老友记》?

本报记者 高珮莙

青年参考

(

2016年09月07日

21

版)

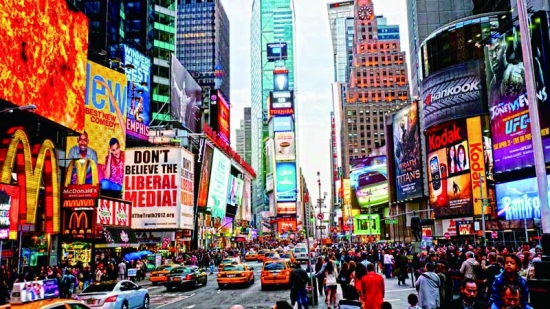

“《老友记》里的纽约宽阔新奇,但现实中它太繁忙了。”这种落差让英国观众困惑。

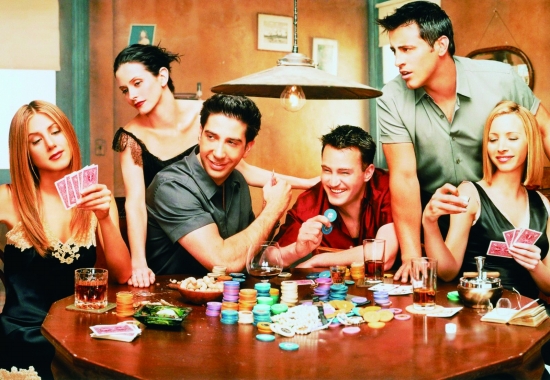

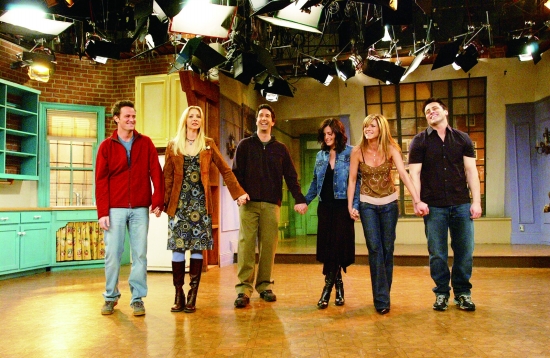

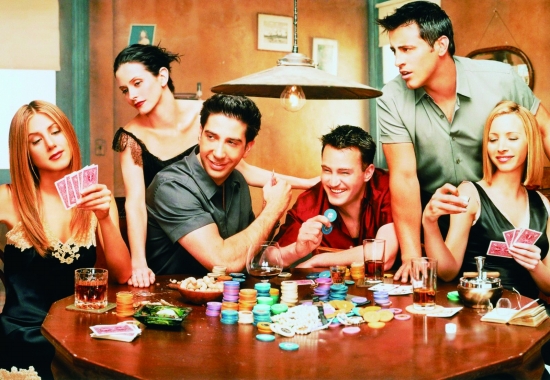

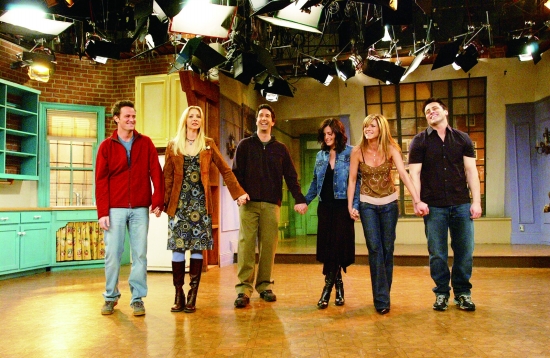

12年前,美国电视剧《老友记》终于结束了长达10年的“马拉松”,迎来全剧终,但其文化影响力延续至今:各国电视台定期重播《老友记》,在线影片租赁提供商Netflix斥巨资买下了该剧截至2019年的播放权,剧中“老友”们还在源源不断地“吸粉”。

《老友记》依然无处不在,在世界的每一个角落播放,英国长达6周的粉丝节也即将拉开序幕。在美国广播公司(NBC)看来,这部剧已成为传奇。只不过,许多国家的观众热爱此剧的理由如此不同,用天南地北来形容也许并不夸张。

英国:沉迷于美国的文化魅力

11年前,英国《卫报》记者斯图尔特·赫里蒂奇(Stuart Heritage)的朋友花150英镑(约合人民币1332元)买下了《老友记》的全套光盘。他喜欢这部情景喜剧远超过生活本身,并担心这种情绪会持续下去。直到今天,他仍然每天都在痛苦地嘲笑自己的天真。

在美国,《老友记》被归为情景喜剧,但对17岁的伦敦男孩马泰奥·皮尼(Matteo Pini)来说,它是一部“白人在酒吧”的表演秀。“我朋友曾经这么称呼《老友记》,”他如是形容这部上世纪90年代风靡的美剧,“它是衡量所有PG-13(限制13岁以下孩子观看)喜剧的标杆。”

第一次在亲戚家看到这部剧时,皮尼只有7岁。他很快沉迷其中,并买了一整套光盘。“我大多数朋友都认为它是最‘治愈’的。”他告诉北美青年文化网站“VICE”,“每当伤心或无聊时,看《老友记》就是我们的首选。”

十几年来,《老友记》受到了空前欢迎,尤其是在英国。2014、2015年间,该剧在英国重播的平均收视率上升了11%,去年在英国喜剧中心网站重播了12次。该网还利用《老友记》粉丝节的热潮,在东伦敦的红砖巷举办了为期5天的展览,首批门票在13分钟内售空,还有人在粉丝节上向女友求婚。

“我抱着吐槽的心态去了粉丝节,却发现它很可爱。”23岁的“VICE”英国特约撰稿人乔伊·比什(Joey Bish)承认,“远观令人很容易愤世嫉俗,但你被一群对着道具沙发都能兴奋半天的粉丝包围时,很难厌恶起来。”

今年的《老友记》粉丝节将长达6周,并在英国多个城市同时举办。可惜动手略迟一步的比什已经买不到票。

“英国人沉迷于美国的文化魅力。”61岁的伦敦城市大学社会学教授克里斯·罗杰克(Chris Rojek)告诉“VICE”,英国人对《老友记》的痴迷在怀旧力量作用下不断增长,也因为剧中主角散发的温暖。

“这部剧散发出率真的情感,与英国文化截然不同,里面的人物不会对自己的观点有所保留,他们了解别人的方式也非小心试探。美国人要外向友好得多。”他说。

42岁的英国剧评人本·道尔(Ben Dowell)则认为,《老友记》讲述的是一群美丽、幽默的年轻人彼此在意,它也温和地传达了一种颠覆性理念:家不一定要有亲人。这种生活方式“很吸引年轻人”。

年轻的英国观众观看236集的《老友记》主要是通过网站重播,他们将之视为折射美国文化的窗口。但接触真正的美国人时,现实往往使他们困惑。

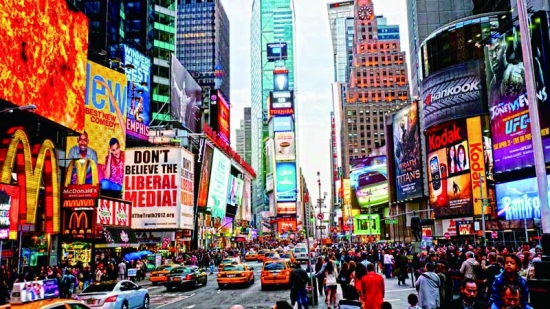

23岁的罗宾·史密斯(Robin Smith)对纽约满满的好感大多来自《老友记》,当他真的来到这座“大苹果城”时,熙熙攘攘的景象吓坏了他。“剧中的纽约宽阔新奇,但现实中它太繁忙了。你可能被一部喜剧深深吸引,不知不觉地塑造了对一个地方或国家的幻想。”

美国:怀念逝去不久的美好时光

去年,38岁的美国电视评论家安迪·格林沃尔德(Andy Greenwald)与一所高中的学生谈论自己的工作。这并不容易,毕竟,今天的学生是数字一代,对“电视”只有模糊的概念。但让他意外的是,孩子们几乎无一例外地表示,热衷于在Netflix上看《老友记》。

玛尔塔·考夫曼(Marta Kauffman)告诉《纽约杂志》,最近还有人在学校问她17岁的女儿:“嘿,你看过那部叫《老友记》的新剧吗?”

佛罗里达州的米歇尔·塞鲁蒂(Michelle Cerutti)上幼儿园时第一次看《老友记》,如今她27岁了,这份牵系却从未改变。很长一段时间里,她每晚播着《老友记》的DVD才能睡着。“十四五岁时我经历了抑郁期,与朋友翻脸,情绪像坐上了过山车。唯一能让我停止哭泣的,是那6个陪伴我成长的纽约人。”

23岁的凯拉(Kayla)和26岁的克里斯蒂(Krystie)姐妹俩是铁杆粉丝,在网上写过《还记得<老友记>中的宠物吗?》《<老友记>教会你的72个真理》等许多帖子。

描述都市年轻人现代生活的电视剧可能更贴近年轻观众,但对一些人来说,它“太真实”了。“我喜欢《老友记》那种有些原始的生活方式。”凯拉告诉《纽约杂志》。克里斯蒂如今就住在纽约,但真实生活比剧中粗糙、黯淡不少,她没办法整天坐在咖啡馆里,她得支付账单。

“《老友记》持续吸引着年轻观众,部分原因是他们整天盯着屏幕,在社交媒体上交友。他们渴望亲密关系,渴望与他人接触,渴望与朋友聚在咖啡馆里聊得热火朝天。”考夫曼认为。

据美国“City Lab”网站报道,1/3的美国人从未与邻居打过交道,只有20%的人经常与周围的人交流。皮尤研究中心2010年的调查显示,只有43%的美国人认识自己大多数邻居。他们用大把宝贵的时间在网上发言、发信息、视频通话,甚至看Netflix。

在21岁的斯蒂芬妮(Stephanie Piko)看来,《老友记》中的生活就像是已远去的田园时代,那时朋友们在沙发上挤作一团,而不是各自盯着手机。

人们偶尔怀念互联网包罗万象之前的旧时光,这并不奇怪。《老友记》中年轻、单身、无忧无虑的人们居住的城市里,没有社交媒体、智能手机,也没有学生债务、民族情绪和失败主义。也许,这就是这个“时代的老古董”被美国人妥帖地安放在集体情怀中的原因。

对20多岁的美国人来说,真实的世界似乎比以往任何时候都糟糕。“VICE”认为人们追捧《老友记》本质上是沉迷于逝去不久的美好时光。

“90年代是个伟大的年代。”24岁的克里斯(Chris Mustacchio)看了至少5遍《老友记》,“你仔细想想,那是在9·11事件之前,几乎没有冲突,你能在飞机上、餐馆里吸烟,最好的总统克林顿还在白宫里。”

中国:年轻人渴望的生活方式

自从沉迷《老友记》,中国男孩杜鑫(音)的生活轨迹就改变了。对他来说,这部剧像是“一种宗教”,是他“生活的一部分”。他开始在北京寻找和剧中一样的咖啡馆,找不到就决定自己开。

同样的窗户、门廊,同样的红砖内饰,顾客们坐在橙色沙发上看着电视里重播的《老友记》,吃着一模一样的小点心。杜鑫的咖啡馆几乎百分之百还原剧集,顾客的热情让他惊讶。

据美国国家公共电台(NPR)报道,由于口语化的台词风格和地道的美国文化呈现,该剧被许多中国学生视为绝佳的英语学习工具。但真正让它走进人们内心的,是其中远离压力的慵懒生活,让身处激烈竞争的中国年轻人十分向往。NPR称,在北京,《老友记》几乎被视为一种生活方式指南。

“我从《老友记》里学到了很多——如何对待朋友、爱人,如何变得温柔而慷慨。”杜鑫认为友谊在中国并不纯粹,人们更多地考虑“如何利用他人”,这让他沮丧。

一些中国年轻人承认,他们偷偷渴望着《老友记》中放荡不羁的性接触。一项调查显示,该剧236集中出现了138个性伴侣。在观念传统的中国,这种疯狂即使对大胆的年轻人也显得不可思议。

在北京女孩邱玉(音)看来,更值得珍视的是剧中6人的生活方式。“他们的生活是自己的,完全不受家庭约束,自由而快乐,可以做任何喜欢的事。”她说,“我们渴望这种生活方式。”

“这就是为什么我们喜欢《老友记》。”杜鑫告诉NPR,“我们在寻找这种生活。这部剧告诉我们,你需要选择自己喜欢的生活方式。”

12年前,美国电视剧《老友记》终于结束了长达10年的“马拉松”,迎来全剧终,但其文化影响力延续至今:各国电视台定期重播《老友记》,在线影片租赁提供商Netflix斥巨资买下了该剧截至2019年的播放权,剧中“老友”们还在源源不断地“吸粉”。

《老友记》依然无处不在,在世界的每一个角落播放,英国长达6周的粉丝节也即将拉开序幕。在美国广播公司(NBC)看来,这部剧已成为传奇。只不过,许多国家的观众热爱此剧的理由如此不同,用天南地北来形容也许并不夸张。

英国:沉迷于美国的文化魅力

11年前,英国《卫报》记者斯图尔特·赫里蒂奇(Stuart Heritage)的朋友花150英镑(约合人民币1332元)买下了《老友记》的全套光盘。他喜欢这部情景喜剧远超过生活本身,并担心这种情绪会持续下去。直到今天,他仍然每天都在痛苦地嘲笑自己的天真。

在美国,《老友记》被归为情景喜剧,但对17岁的伦敦男孩马泰奥·皮尼(Matteo Pini)来说,它是一部“白人在酒吧”的表演秀。“我朋友曾经这么称呼《老友记》,”他如是形容这部上世纪90年代风靡的美剧,“它是衡量所有PG-13(限制13岁以下孩子观看)喜剧的标杆。”

第一次在亲戚家看到这部剧时,皮尼只有7岁。他很快沉迷其中,并买了一整套光盘。“我大多数朋友都认为它是最‘治愈’的。”他告诉北美青年文化网站“VICE”,“每当伤心或无聊时,看《老友记》就是我们的首选。”

十几年来,《老友记》受到了空前欢迎,尤其是在英国。2014、2015年间,该剧在英国重播的平均收视率上升了11%,去年在英国喜剧中心网站重播了12次。该网还利用《老友记》粉丝节的热潮,在东伦敦的红砖巷举办了为期5天的展览,首批门票在13分钟内售空,还有人在粉丝节上向女友求婚。

“我抱着吐槽的心态去了粉丝节,却发现它很可爱。”23岁的“VICE”英国特约撰稿人乔伊·比什(Joey Bish)承认,“远观令人很容易愤世嫉俗,但你被一群对着道具沙发都能兴奋半天的粉丝包围时,很难厌恶起来。”

今年的《老友记》粉丝节将长达6周,并在英国多个城市同时举办。可惜动手略迟一步的比什已经买不到票。

“英国人沉迷于美国的文化魅力。”61岁的伦敦城市大学社会学教授克里斯·罗杰克(Chris Rojek)告诉“VICE”,英国人对《老友记》的痴迷在怀旧力量作用下不断增长,也因为剧中主角散发的温暖。

“这部剧散发出率真的情感,与英国文化截然不同,里面的人物不会对自己的观点有所保留,他们了解别人的方式也非小心试探。美国人要外向友好得多。”他说。

42岁的英国剧评人本·道尔(Ben Dowell)则认为,《老友记》讲述的是一群美丽、幽默的年轻人彼此在意,它也温和地传达了一种颠覆性理念:家不一定要有亲人。这种生活方式“很吸引年轻人”。

年轻的英国观众观看236集的《老友记》主要是通过网站重播,他们将之视为折射美国文化的窗口。但接触真正的美国人时,现实往往使他们困惑。

23岁的罗宾·史密斯(Robin Smith)对纽约满满的好感大多来自《老友记》,当他真的来到这座“大苹果城”时,熙熙攘攘的景象吓坏了他。“剧中的纽约宽阔新奇,但现实中它太繁忙了。你可能被一部喜剧深深吸引,不知不觉地塑造了对一个地方或国家的幻想。”

美国:怀念逝去不久的美好时光

去年,38岁的美国电视评论家安迪·格林沃尔德(Andy Greenwald)与一所高中的学生谈论自己的工作。这并不容易,毕竟,今天的学生是数字一代,对“电视”只有模糊的概念。但让他意外的是,孩子们几乎无一例外地表示,热衷于在Netflix上看《老友记》。

玛尔塔·考夫曼(Marta Kauffman)告诉《纽约杂志》,最近还有人在学校问她17岁的女儿:“嘿,你看过那部叫《老友记》的新剧吗?”

佛罗里达州的米歇尔·塞鲁蒂(Michelle Cerutti)上幼儿园时第一次看《老友记》,如今她27岁了,这份牵系却从未改变。很长一段时间里,她每晚播着《老友记》的DVD才能睡着。“十四五岁时我经历了抑郁期,与朋友翻脸,情绪像坐上了过山车。唯一能让我停止哭泣的,是那6个陪伴我成长的纽约人。”

23岁的凯拉(Kayla)和26岁的克里斯蒂(Krystie)姐妹俩是铁杆粉丝,在网上写过《还记得<老友记>中的宠物吗?》《<老友记>教会你的72个真理》等许多帖子。

描述都市年轻人现代生活的电视剧可能更贴近年轻观众,但对一些人来说,它“太真实”了。“我喜欢《老友记》那种有些原始的生活方式。”凯拉告诉《纽约杂志》。克里斯蒂如今就住在纽约,但真实生活比剧中粗糙、黯淡不少,她没办法整天坐在咖啡馆里,她得支付账单。

“《老友记》持续吸引着年轻观众,部分原因是他们整天盯着屏幕,在社交媒体上交友。他们渴望亲密关系,渴望与他人接触,渴望与朋友聚在咖啡馆里聊得热火朝天。”考夫曼认为。

据美国“City Lab”网站报道,1/3的美国人从未与邻居打过交道,只有20%的人经常与周围的人交流。皮尤研究中心2010年的调查显示,只有43%的美国人认识自己大多数邻居。他们用大把宝贵的时间在网上发言、发信息、视频通话,甚至看Netflix。

在21岁的斯蒂芬妮(Stephanie Piko)看来,《老友记》中的生活就像是已远去的田园时代,那时朋友们在沙发上挤作一团,而不是各自盯着手机。

人们偶尔怀念互联网包罗万象之前的旧时光,这并不奇怪。《老友记》中年轻、单身、无忧无虑的人们居住的城市里,没有社交媒体、智能手机,也没有学生债务、民族情绪和失败主义。也许,这就是这个“时代的老古董”被美国人妥帖地安放在集体情怀中的原因。

对20多岁的美国人来说,真实的世界似乎比以往任何时候都糟糕。“VICE”认为人们追捧《老友记》本质上是沉迷于逝去不久的美好时光。

“90年代是个伟大的年代。”24岁的克里斯(Chris Mustacchio)看了至少5遍《老友记》,“你仔细想想,那是在9·11事件之前,几乎没有冲突,你能在飞机上、餐馆里吸烟,最好的总统克林顿还在白宫里。”

中国:年轻人渴望的生活方式

自从沉迷《老友记》,中国男孩杜鑫(音)的生活轨迹就改变了。对他来说,这部剧像是“一种宗教”,是他“生活的一部分”。他开始在北京寻找和剧中一样的咖啡馆,找不到就决定自己开。

同样的窗户、门廊,同样的红砖内饰,顾客们坐在橙色沙发上看着电视里重播的《老友记》,吃着一模一样的小点心。杜鑫的咖啡馆几乎百分之百还原剧集,顾客的热情让他惊讶。

据美国国家公共电台(NPR)报道,由于口语化的台词风格和地道的美国文化呈现,该剧被许多中国学生视为绝佳的英语学习工具。但真正让它走进人们内心的,是其中远离压力的慵懒生活,让身处激烈竞争的中国年轻人十分向往。NPR称,在北京,《老友记》几乎被视为一种生活方式指南。

“我从《老友记》里学到了很多——如何对待朋友、爱人,如何变得温柔而慷慨。”杜鑫认为友谊在中国并不纯粹,人们更多地考虑“如何利用他人”,这让他沮丧。

一些中国年轻人承认,他们偷偷渴望着《老友记》中放荡不羁的性接触。一项调查显示,该剧236集中出现了138个性伴侣。在观念传统的中国,这种疯狂即使对大胆的年轻人也显得不可思议。

在北京女孩邱玉(音)看来,更值得珍视的是剧中6人的生活方式。“他们的生活是自己的,完全不受家庭约束,自由而快乐,可以做任何喜欢的事。”她说,“我们渴望这种生活方式。”

“这就是为什么我们喜欢《老友记》。”杜鑫告诉NPR,“我们在寻找这种生活。这部剧告诉我们,你需要选择自己喜欢的生活方式。”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制