运动员奥米:我为卡扎菲打篮球

作者 Alex Owumi 编译 晓露

《

青年参考

》(

2014年03月19日

16

版)

|

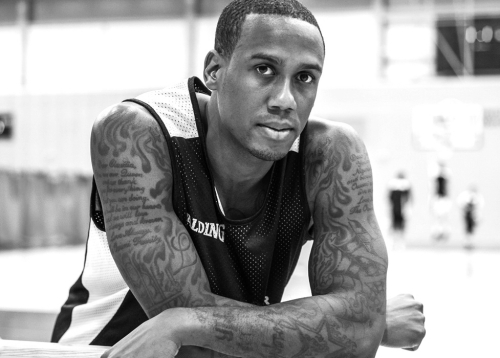

亚历克斯·奥米在赛场上 |

|

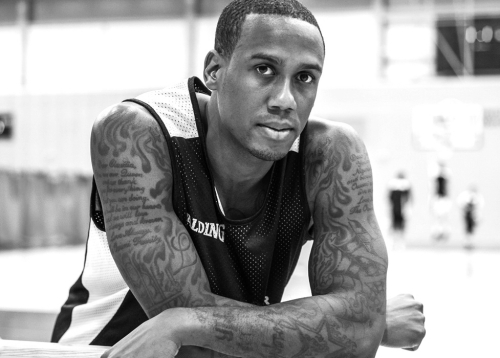

奥米 |

在美国成为职业篮球运动员的亚历克斯·奥米,于2010年年底到利比亚,为属于卡扎菲家族的阿尔纳斯篮球队效力。不久,利比亚爆发内战,奥米卷入其中。

几经周折,奥米回到美国,写出了回忆录《卡扎菲的组织后卫》。

不久前,奥米接受英国广播公司的采访,讲述了当年的惊险经历。

卡扎菲的保镖殴打球员

公寓很漂亮,也很宽敞,有两个起居室,3个卧室。公寓里的每件东西都是艺术品级的。镶着金边的沙发宽大而厚重,休想移动半分。不锈钢的大门让人联想到银行金库。

这一天是2010年12月27日,我来到利比亚第二大城市班加西,将在阿尔纳斯篮球队打球。球队安排我住进班加西市中心的这套公寓。我在欧洲打球时也住过一些不错的房子,但这套公寓与众不同,就像印度泰姬陵那样光彩夺目。

球队总裁艾哈迈德先生告诉我,“这套公寓是穆塔西姆·卡扎菲的,他是上校(利比亚最高领导人卡扎菲)的儿子”,“阿尔纳斯是卡扎菲的球队,你在为卡扎菲家族打球”。

我出生在尼日利亚并在那里长大,知道卡扎菲是我必须仰视的人。

第一次同队友们合练时,我感觉到一种怪异的气氛。我问队里的另一名外国球员、来自塞内加尔的穆斯塔法·尼昂:“为什么大家看上去情绪低落?”

“球队总是输球,他们领不到薪水,有些人受到了体罚。如果下一场还不赢,他们当中就会有人挨揍了。”穆斯塔法说。

许多球员的胳膊上有伤痕,一名球员眼眶乌青。这是卡扎菲的保镖干的,他们抓住球员往更衣柜上撞。被打伤的都是些资历较浅的球员,不像我和穆斯塔法。在训练中,他们战战兢兢,生怕犯错。

次日,我们搭乘一架私人飞机到的黎波里打比赛。卡扎菲家族不差钱,因此阿尔纳斯队坐得起私人飞机。但我们必须赢,如果输了,就要“吃不了兜着走”。

卡扎菲上校看了那场比赛。开赛前,我看到他穿着一身白制服坐在看台上,旁边站着一名副官。他的儿子、掌管利比亚体育事业的萨阿迪·卡扎菲走到场上,和我交谈。

那场比赛,我们赢了对手10分。赛后,艾哈迈德先生走进更衣室分发装有钞票的信封,每个信封里装着约合1000美元的利比亚第纳尔。“这是领袖发的。”他说。

从那之后,我开始在利比亚获得许多优待,因为大家在电视上看到了卡扎菲家族成员和我交谈的画面。外出买东西或就餐,我再也不需要付账。

邻居倒在血泊中,一动不动

在球场上,我是组织后卫,也是队长,相当于一支乐队的指挥。那场比赛之后,我们赢多输少,队友们再也不用提心吊胆了。

但我们发现,教练沙里夫经常在训练中心神不宁。他是埃及人,很担心家里的情况。反政府运动正在阿拉伯世界蔓延,有传言说利比亚也会发生运动,但我从不把这种话当真。在一个领导人已经执政42年的国家里,谁会脑筋短路,干这种事情呢?

我喜欢在公寓楼顶上看风景,尤其是想家的时候。2011年2月17日,大约早上9点15分,我在楼顶上看到,两三百名示威者在街对面的警察局前抗议。赶到现场的士兵没有发出警告就朝人群开枪,人们四散奔逃,地上到处是尸体。

子弹乱飞。我趴在楼顶上,害怕极了。大约10分钟后,枪声消失,只剩下哀嚎和尖叫声。

我回到房间,打电话给沙里夫教练。他正在回埃及的路上,叮嘱我呆在屋里。

我又给穆斯塔法打电话,没打通。雪上加霜的是,网断了。

窗外,一群孩子聚在那里,拿着枪和大砍刀。我意识到,正常的生活结束了。

走廊上传来叫喊与扭打的声音。声音渐渐变小时,我悄悄打开门,发现邻居倒在血泊中,一动不动。

奇怪的声音从走廊的某个角落传来,哭声中伴着粗重的喘息声。我匍匐着来到走廊上,看到一个士兵在强奸一个小女孩。

我怒火中烧时,一个士兵从暗处走了出来,用枪戳着我,示意我回到屋里。他从外面把我的房门关上的那一瞬间,我瘫坐在地上,无声地哭起来。

逃离利比亚的旅途将“非常危险”

隔壁房间住着几个女人和一个婴儿,我把大部分食物给了她们。我觉得两三天后,动荡就会结束。

然而,我在喊叫声、警报声、枪声中度过了一天又一天。我不敢上床睡觉,实在困极了就打个盹儿,希望海豹突击队从天而降,把我救出险境。

屋里没有电和水,食物消耗殆尽。实在渴得受不了,我只有喝尿。

身体一天天衰弱下去。为了活命,我从窗台上的盆花里捉虫子吃,在卫生间里捉蟑螂吃。在饿极了的情况下,这些令人反胃的昆虫像牛排那样美味。

被困在公寓里12天后,手机响了起来。“我的兄弟,你现在怎样?”穆斯塔法问。

他和我一样,被困在公寓里不能外出。他说我的女友从美国打电话给他,发疯般问我的情况。

第二天,穆斯塔法告诉我,球队总裁艾哈迈德承诺帮我们离开利比亚,但我们得到他的办公室去。虽然我的住处离他的办公室只有两个街区,但我不确定,自己是否能活着到那里。

我拖着虚弱的身体,花了一刻钟才从7楼走下来。在大街上,我看到了那群孩子,其中一个端着一支跟他身高差不多长的AK-47步枪。看到我走路直打晃,孩子们搀着我到了艾哈迈德的办公室。在那里,我见到了穆斯塔法。

艾哈迈德告诉我们,逃离利比亚的旅途将“非常危险”。几天前,他雇了一辆车,把一名喀麦隆足球运动员送到利比亚与埃及边境。在接受反政府武装检查时,这名球员紧张得撒腿就跑,被检查人员开枪击倒。

饱餐了蛋糕、痛饮了几瓶水后,我恢复了体力,步行回公寓收拾东西。

闯过重重关卡回到美国

凌晨两点,楼下传来汽车喇叭声。我提着行李箱匆匆下楼。身高2.08米的穆斯塔法坐在副驾驶位置上。

离开班加西15分钟后,我们遇到了第一个检查站。反政府武装人员看过我们的护照后,打开我们的箱子搜查,把衣服扔得到处都是。我们是黑人,他们怀疑我们是卡扎菲的雇佣军。

由于不时要停下来接受检查,6小时的路程变成了12小时。

在埃及,我接到了沙里夫教练的电话,他在亚历山大港,让我过去。

我觉得自己需要休整一下,于是我和穆斯塔法道别,启程去亚历山大港。

见到沙里夫教练时,他盯着我连连摇头:“这不是我认识的那个小伙子了……”

这时的我面容憔悴,眼睛里布满血丝,满嘴恶臭……一副半死不活的样子。

沙里夫教练和妻子悉心照顾我,还让我到亚历山大奥林匹克篮球队打球,他昔日的一位弟子是这支球队的主教练。我不关心球队给我多少薪水,回归正常生活最重要。

奥林匹克队希望我帮他们打入季后赛,但我们一路过关斩将,夺得了联赛冠军。

回到美国后,我的父亲已因糖尿病发作陷入昏迷,不久就离开了人世。这让我陷入深深的自责。

在利比亚的经历让我患上了创伤后应激障碍(PTSD)。我把自己关在黑屋子里,一呆就是15个小时。

我试图忘掉在利比亚经历的一切,但家人鼓励我把这些事情讲出来。我写了回忆录《卡扎菲的组织后卫》。写这本书并不容易,说多了都是泪!

经过一段时间的休整,我又一次上场打球。对我来说,篮球是治愈创伤的良药。在篮球场上拼搏的我才是原来的我。

在美国成为职业篮球运动员的亚历克斯·奥米,于2010年年底到利比亚,为属于卡扎菲家族的阿尔纳斯篮球队效力。不久,利比亚爆发内战,奥米卷入其中。

几经周折,奥米回到美国,写出了回忆录《卡扎菲的组织后卫》。

不久前,奥米接受英国广播公司的采访,讲述了当年的惊险经历。

卡扎菲的保镖殴打球员

公寓很漂亮,也很宽敞,有两个起居室,3个卧室。公寓里的每件东西都是艺术品级的。镶着金边的沙发宽大而厚重,休想移动半分。不锈钢的大门让人联想到银行金库。

这一天是2010年12月27日,我来到利比亚第二大城市班加西,将在阿尔纳斯篮球队打球。球队安排我住进班加西市中心的这套公寓。我在欧洲打球时也住过一些不错的房子,但这套公寓与众不同,就像印度泰姬陵那样光彩夺目。

球队总裁艾哈迈德先生告诉我,“这套公寓是穆塔西姆·卡扎菲的,他是上校(利比亚最高领导人卡扎菲)的儿子”,“阿尔纳斯是卡扎菲的球队,你在为卡扎菲家族打球”。

我出生在尼日利亚并在那里长大,知道卡扎菲是我必须仰视的人。

第一次同队友们合练时,我感觉到一种怪异的气氛。我问队里的另一名外国球员、来自塞内加尔的穆斯塔法·尼昂:“为什么大家看上去情绪低落?”

“球队总是输球,他们领不到薪水,有些人受到了体罚。如果下一场还不赢,他们当中就会有人挨揍了。”穆斯塔法说。

许多球员的胳膊上有伤痕,一名球员眼眶乌青。这是卡扎菲的保镖干的,他们抓住球员往更衣柜上撞。被打伤的都是些资历较浅的球员,不像我和穆斯塔法。在训练中,他们战战兢兢,生怕犯错。

次日,我们搭乘一架私人飞机到的黎波里打比赛。卡扎菲家族不差钱,因此阿尔纳斯队坐得起私人飞机。但我们必须赢,如果输了,就要“吃不了兜着走”。

卡扎菲上校看了那场比赛。开赛前,我看到他穿着一身白制服坐在看台上,旁边站着一名副官。他的儿子、掌管利比亚体育事业的萨阿迪·卡扎菲走到场上,和我交谈。

那场比赛,我们赢了对手10分。赛后,艾哈迈德先生走进更衣室分发装有钞票的信封,每个信封里装着约合1000美元的利比亚第纳尔。“这是领袖发的。”他说。

从那之后,我开始在利比亚获得许多优待,因为大家在电视上看到了卡扎菲家族成员和我交谈的画面。外出买东西或就餐,我再也不需要付账。

邻居倒在血泊中,一动不动

在球场上,我是组织后卫,也是队长,相当于一支乐队的指挥。那场比赛之后,我们赢多输少,队友们再也不用提心吊胆了。

但我们发现,教练沙里夫经常在训练中心神不宁。他是埃及人,很担心家里的情况。反政府运动正在阿拉伯世界蔓延,有传言说利比亚也会发生运动,但我从不把这种话当真。在一个领导人已经执政42年的国家里,谁会脑筋短路,干这种事情呢?

我喜欢在公寓楼顶上看风景,尤其是想家的时候。2011年2月17日,大约早上9点15分,我在楼顶上看到,两三百名示威者在街对面的警察局前抗议。赶到现场的士兵没有发出警告就朝人群开枪,人们四散奔逃,地上到处是尸体。

子弹乱飞。我趴在楼顶上,害怕极了。大约10分钟后,枪声消失,只剩下哀嚎和尖叫声。

我回到房间,打电话给沙里夫教练。他正在回埃及的路上,叮嘱我呆在屋里。

我又给穆斯塔法打电话,没打通。雪上加霜的是,网断了。

窗外,一群孩子聚在那里,拿着枪和大砍刀。我意识到,正常的生活结束了。

走廊上传来叫喊与扭打的声音。声音渐渐变小时,我悄悄打开门,发现邻居倒在血泊中,一动不动。

奇怪的声音从走廊的某个角落传来,哭声中伴着粗重的喘息声。我匍匐着来到走廊上,看到一个士兵在强奸一个小女孩。

我怒火中烧时,一个士兵从暗处走了出来,用枪戳着我,示意我回到屋里。他从外面把我的房门关上的那一瞬间,我瘫坐在地上,无声地哭起来。

逃离利比亚的旅途将“非常危险”

隔壁房间住着几个女人和一个婴儿,我把大部分食物给了她们。我觉得两三天后,动荡就会结束。

然而,我在喊叫声、警报声、枪声中度过了一天又一天。我不敢上床睡觉,实在困极了就打个盹儿,希望海豹突击队从天而降,把我救出险境。

屋里没有电和水,食物消耗殆尽。实在渴得受不了,我只有喝尿。

身体一天天衰弱下去。为了活命,我从窗台上的盆花里捉虫子吃,在卫生间里捉蟑螂吃。在饿极了的情况下,这些令人反胃的昆虫像牛排那样美味。

被困在公寓里12天后,手机响了起来。“我的兄弟,你现在怎样?”穆斯塔法问。

他和我一样,被困在公寓里不能外出。他说我的女友从美国打电话给他,发疯般问我的情况。

第二天,穆斯塔法告诉我,球队总裁艾哈迈德承诺帮我们离开利比亚,但我们得到他的办公室去。虽然我的住处离他的办公室只有两个街区,但我不确定,自己是否能活着到那里。

我拖着虚弱的身体,花了一刻钟才从7楼走下来。在大街上,我看到了那群孩子,其中一个端着一支跟他身高差不多长的AK-47步枪。看到我走路直打晃,孩子们搀着我到了艾哈迈德的办公室。在那里,我见到了穆斯塔法。

艾哈迈德告诉我们,逃离利比亚的旅途将“非常危险”。几天前,他雇了一辆车,把一名喀麦隆足球运动员送到利比亚与埃及边境。在接受反政府武装检查时,这名球员紧张得撒腿就跑,被检查人员开枪击倒。

饱餐了蛋糕、痛饮了几瓶水后,我恢复了体力,步行回公寓收拾东西。

闯过重重关卡回到美国

凌晨两点,楼下传来汽车喇叭声。我提着行李箱匆匆下楼。身高2.08米的穆斯塔法坐在副驾驶位置上。

离开班加西15分钟后,我们遇到了第一个检查站。反政府武装人员看过我们的护照后,打开我们的箱子搜查,把衣服扔得到处都是。我们是黑人,他们怀疑我们是卡扎菲的雇佣军。

由于不时要停下来接受检查,6小时的路程变成了12小时。

在埃及,我接到了沙里夫教练的电话,他在亚历山大港,让我过去。

我觉得自己需要休整一下,于是我和穆斯塔法道别,启程去亚历山大港。

见到沙里夫教练时,他盯着我连连摇头:“这不是我认识的那个小伙子了……”

这时的我面容憔悴,眼睛里布满血丝,满嘴恶臭……一副半死不活的样子。

沙里夫教练和妻子悉心照顾我,还让我到亚历山大奥林匹克篮球队打球,他昔日的一位弟子是这支球队的主教练。我不关心球队给我多少薪水,回归正常生活最重要。

奥林匹克队希望我帮他们打入季后赛,但我们一路过关斩将,夺得了联赛冠军。

回到美国后,我的父亲已因糖尿病发作陷入昏迷,不久就离开了人世。这让我陷入深深的自责。

在利比亚的经历让我患上了创伤后应激障碍(PTSD)。我把自己关在黑屋子里,一呆就是15个小时。

我试图忘掉在利比亚经历的一切,但家人鼓励我把这些事情讲出来。我写了回忆录《卡扎菲的组织后卫》。写这本书并不容易,说多了都是泪!

经过一段时间的休整,我又一次上场打球。对我来说,篮球是治愈创伤的良药。在篮球场上拼搏的我才是原来的我。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制