“肮脏战争”重要物证重见天日

“黑名单”曝光阿军政府曾迫害文化人

本报记者 张慧

《

青年参考

》(

2013年11月20日

22

版)

|

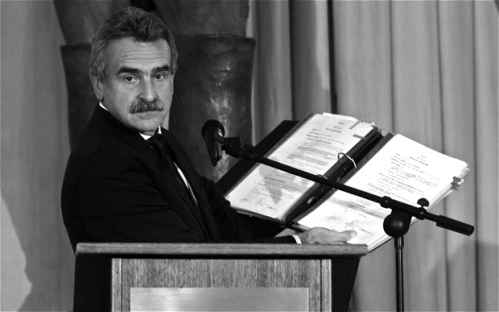

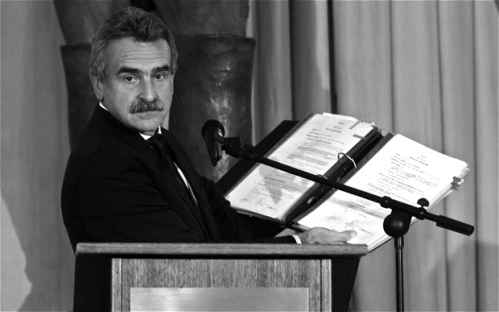

阿根廷防长罗西展示最新发现的秘密档案 |

|

军人统治时期,“民谣女皇”梅赛德斯·索萨曾被迫流往海外。 |

上世纪七八十年代,诸多享有盛誉的文化名人,缘何被阿根廷当局列入“黑名单”?

“我被杀害过1000次,我失望过1000次,但我站在这里,从死亡中站起,我站在这里,将独裁造成的废墟甩在脑后。我们仍然在歌唱。”

这是阿根廷“民谣女王”梅赛德斯·索萨《我们仍然在歌唱》的歌词。上世纪70年代末,她因呼唤自由和正义而触怒军政府,并一度流亡异国。日前,一份军政府时期的“黑名单”重见天日,表明索萨的遭遇曾在众多阿根廷文艺界人士身上出现。

故纸堆中不可告人的秘密

40年前,从安第斯山之巅到潘帕斯草原,阿根廷享受着短暂的自由气氛。导演赫克托·奥利维拉拍摄的电影《动乱的巴塔哥尼亚》,以恢宏气势再现了这个国家20世纪20年代的工人运动。这部影片用写实手法还原了罢工遭暴力镇压时尸横遍野、血流成河的惨烈场景。用奥利维拉的话说,这是为了提醒人们不要忘记历史。费德里科·路皮参演了这部电影,扮演绰号“大刀”的工会领袖,此人因袒护受害者而获得雇农支持。

然而,历史经常重复其自身。《动乱的巴塔戈尼亚》杀青不久,阿根廷国内政治气氛便再度紧张起来,最终演变为1976年的一场军事政变。此后,左翼游击队将这部电影作为对新兵进行思想教育的材料,篡夺了国家政权的军政府则视其为潜在威胁。结果,许多与电影有关的文化人,都被当局视为“不安定分子”。在片中饰演正面角色的路皮自然不能幸免——他连续8年成为军政府的“密切监控对象”,居无定所,四处迁移;导演奥利维拉则被剥夺了拍摄新作的权利。

“这是西半球最糟的军事独裁。”路皮告诉美国《洛杉矶时报》。“至少,德国纳粹以日耳曼人特有的严谨精神,记录了自身的所作所为。而在阿根廷,他们(军人统治者)用变态和残酷的方式工作,利用夜晚,在没有目击证人的时刻掩盖罪行。”

事实上,阿根廷军政府也留下了“犯罪记录”,只不过,它长期隐藏于公众视线外。

10月31日,阿根廷空军总部进行大扫除。在地下室一间废弃多时的办公室内,清洁工发现了一堆编号连贯的文件。国防部闻讯派人查看,从两个保险柜、两个文件柜中,总共整理出1500份军政府时期的文件,它们在当时都属于“顶级机密”。

11月5日,阿根廷防长阿古斯丁·罗西向媒体公布了更详细的消息。据InSerbia新闻网报道,这批文件包含280份军政府高层会议的详细记录。罗西表示,“从1976年4月24日政变到1983年12月10日重回民主制之间的每一秘密时刻,档案中都有记载。”

被媒体关注最多的是一份“黑名单”,331名演员、音乐家、作家、记者“榜上有名”,其中就包括路皮。这些登上名单的人按照“危险程度”被划分为4级,《阿根廷时报》称,4级最严重,意味着这个人“曾经支持马克思主义,建议不要让他进入公共视线”。

美国《纽约时报》称,名单最后一次修改是1980年1月,约为军政府上台4年后。

政治迫害曾盛行阿根廷文艺界

1976年至1983年,阿根廷人经历了一段让他们不愿回首的悲伤岁月。军政府统治被冠以“肮脏战争”的别名——政治高压、经济困窘、文化凋敝,当局绞尽脑汁排除异己,酿成了无数起人间惨剧。

当时,秘密警察的惯用伎俩是将受害者的遗体烧掉,或将被迷昏的受害者从飞机上丢进河里,使他们的亲朋好友“生不见人、死不见尸”。新发现的文件显示,军政府曾要求避免对任何人使用“失踪”的字眼,而是欲盖弥彰地代之以“正在询问关于某人的下落”。即便如此,“失踪”在那个时期依然是阿根廷民间的关键词。

即便是享有盛誉的文化和艺术界人士,依然难以躲过这场政治风暴。他们受到军政府的严密监视和种种限制,作品亦遭封杀而无法公诸于世。《纽约时报》指出,军政府制作整整19页的名单,最可能的目的是阻止官方或私人机构对“可疑人员”提供支持。

不难想见,无处不在的政治高压,对很多上了黑名单的艺术家的职业生涯造成重创。他们不是背井离乡,走上流亡之路,就是担惊受怕,在东躲西藏中度日。

奥斯瓦尔多·普格列斯是阿根廷最有影响力的探戈音乐作曲家。他作为非暴力共产主义活动家的名声,几乎与他作为作曲家的名声同样响亮。早在1936年,普格列斯就加入了共产党,在庇隆时代还受过囚禁。军政府夺取政权后,他数次险遭逮捕。

电影演员诺玛·阿莱昂德罗演技精湛,因不肯与军政府合作而长期没有片约。由于断了经济来源,她被迫流亡西班牙,在西班牙出品的电影中担任微不足道的配角。1981年回到祖国后,她才焕发第二春,获得戛纳电影节、金球奖和奥斯卡等许多国际奖项的提名。

身为阿根廷最好的短篇小说家之一,在军政府统治时期,胡里奥·科塔萨尔只能常住法国——他公开反对军政府独裁和对人权的侵犯,遂被禁止入境……

军政府对文化界人士的打压和迫害并不是秘密。1976年政变后,他们中的多数被政府乃至私人机构“扫地出门”。“知识分子想找份糊口的工作,却不断被拒绝。”人权组织Memoria Abierta的负责人瓦莱里娅·巴布托说,“这份名单印证了受害者的故事。”

“民谣女皇”未能等来道歉

在军政府的黑名单上,最知名也蒙受最多痛苦的,也许就是女歌手梅赛德斯·索萨了。

凭借美妙的低音和丰富的情感,索萨一度征服了整个阿根廷和南美。与她合作过的民谣歌手琼·贝兹承认,索萨“巨大的魅力”让她深受感动,简直想要跪下亲吻对方的脚。

索萨又被称为“沉默的大多数的声音”,以为穷人代言和推动政治变革为己任。作为阿根廷“新歌运动”的发起人之一,她主张将传统的古老民谣填入有政治含义的歌词。这场充满理想主义色彩的运动,希望通过音乐实现政治和社会的变革。“并不是我选择为人民歌唱,”索萨在接受一家阿根廷电视台采访时提到,“是生活为我作出了选择。”

这位女性的演艺生涯持续60年,《纽约时报》称,这使她成为那段黑暗岁月的见证者,又是军政府独裁下重重乱象的评论员。

1976年军政府上台后,索萨一如既往地用歌声控诉贫困和公民政治权利的缺失。不出所料,来自上层的干涉、骚扰和打压接踵而来,广播和电视不再播放她的歌曲。不过,这些都吓不倒索萨,她说过,“艺术家不是政治领袖。他们惟一的力量就是将人们召集到剧院中来。” 她运用这种力量,将一票难求的演唱会变成了抗议政府滥用权力的舞台。

1979年的一天,大群士兵包围了索萨在拉普拉塔大学城的演唱会,军警闯入现场搜寻索萨的踪影,一位指挥官甚至直接走上舞台对索萨搜身,然后将她逮捕。同时被捕的还有200多名在演唱会现场的学生。

迫于国际压力,军政府后来释放了索萨,但禁止她继续演出,她的唱片成了阿根廷的禁物。被剥夺了谋生渠道,也无法公开发言,索萨的惟一选择是背井离乡。

在巴黎和马德里流浪,她度过了艰难又辛酸的3年。这期间,她没有唱歌。在接受《纽约时报》采访时,她回忆起艺术生涯中最阴郁的时刻,声音不知不觉低沉了下去。“那是思想的问题,是道德的缺失,”她说。“并不是我的嗓子出了问题,或者任何身体上的困扰。被放逐的时候,你拎着行李箱,但不可能把所有东西都带走。比如颜色、气味和童年的回忆,还有你看到的痛苦和死亡。你无法对这些视而不见,那会让你痛苦、生病。”

1982年军政府倒台前夕,索萨回归祖国怀抱。她继续歌唱,让自己的歌成为团结阿根廷人的力量。“音乐无法解决问题,”她对《华盛顿邮报》说,“人们必须自己去解决。但音乐可以给受苦的人们带来安慰,激励他们解决问题。歌手们必须为信仰歌唱。他们必须对自己诚实。这些歌曲就是我的信仰,所以,我必须不停地歌唱。”

她等到了军政府垮台,却没有等来曾经迫害她的人的道歉。2009年4月,索萨在布宜诺斯艾利斯与世长辞。

一片永远无法填补的空白

可以说,包括那份“黑名单”,这次新发现的秘密文件上凝结着斑斑血泪。阿根廷政府已经宣布,全部资料将尽快向公众开放。这个消息得到了很多人权组织的欢迎。

曾经获得诺贝尔和平奖提名的“五月广场祖母”组织首席律师阿兰·尤德说,“这是个绝妙的消息,说明我们可以找到更多档案。”该组织旨在帮助那些在军政府时期与子女分离的母亲,寻找他们的孙辈。当年,大约有500名“被偷走”的婴儿,被当局从他们“强制失踪”的父母身边带走,安置在新的家庭,以新的身份开始生活。

“我们一直认为还有更多信息藏匿在全国各地。”阿根廷人权组织观察员吉利耶对英国《独立报》说。“那些应对独裁负责任的人,没有公开讨论那时发生的事情。因此,这些内部资料可以提供有价值的视角,观察军政府的政策、经济决策和国家的恐怖状态。”

当然,对于那些受迫害的文艺界人士来说,他们不需要这份名单的提醒,就能随时回想起“肮脏战争”在自己生命中留下的黑色印记。

1976年,费德里科·路皮受邀到西班牙出演一部话剧。他将此看作千载难逢的机会——不仅可以躲避无孔不入的骚扰,还可以亲眼目睹西班牙独裁者佛朗哥的倒台。在他眼中,西班牙从法西斯政权逐渐转变为民主制,那种气氛“像海明威的小说一样精彩和迷人”。

但一年之后,因为担心幼子的安危,他就回到了军人统治的阿根廷。路皮对《洛杉矶时报》说:“独裁者不尊重任何亲情。他们的目标是你,却可能逮捕你的妹妹或朋友。”

直到“肮脏战争”彻底走进坟墓,路皮才逐渐回归阿根廷影坛。至今,他总共拍摄了57部电影,在辉煌的作品年表中,只有1974年至1981年是一片永远无法填补的空白。

上世纪七八十年代,诸多享有盛誉的文化名人,缘何被阿根廷当局列入“黑名单”?

“我被杀害过1000次,我失望过1000次,但我站在这里,从死亡中站起,我站在这里,将独裁造成的废墟甩在脑后。我们仍然在歌唱。”

这是阿根廷“民谣女王”梅赛德斯·索萨《我们仍然在歌唱》的歌词。上世纪70年代末,她因呼唤自由和正义而触怒军政府,并一度流亡异国。日前,一份军政府时期的“黑名单”重见天日,表明索萨的遭遇曾在众多阿根廷文艺界人士身上出现。

故纸堆中不可告人的秘密

40年前,从安第斯山之巅到潘帕斯草原,阿根廷享受着短暂的自由气氛。导演赫克托·奥利维拉拍摄的电影《动乱的巴塔哥尼亚》,以恢宏气势再现了这个国家20世纪20年代的工人运动。这部影片用写实手法还原了罢工遭暴力镇压时尸横遍野、血流成河的惨烈场景。用奥利维拉的话说,这是为了提醒人们不要忘记历史。费德里科·路皮参演了这部电影,扮演绰号“大刀”的工会领袖,此人因袒护受害者而获得雇农支持。

然而,历史经常重复其自身。《动乱的巴塔戈尼亚》杀青不久,阿根廷国内政治气氛便再度紧张起来,最终演变为1976年的一场军事政变。此后,左翼游击队将这部电影作为对新兵进行思想教育的材料,篡夺了国家政权的军政府则视其为潜在威胁。结果,许多与电影有关的文化人,都被当局视为“不安定分子”。在片中饰演正面角色的路皮自然不能幸免——他连续8年成为军政府的“密切监控对象”,居无定所,四处迁移;导演奥利维拉则被剥夺了拍摄新作的权利。

“这是西半球最糟的军事独裁。”路皮告诉美国《洛杉矶时报》。“至少,德国纳粹以日耳曼人特有的严谨精神,记录了自身的所作所为。而在阿根廷,他们(军人统治者)用变态和残酷的方式工作,利用夜晚,在没有目击证人的时刻掩盖罪行。”

事实上,阿根廷军政府也留下了“犯罪记录”,只不过,它长期隐藏于公众视线外。

10月31日,阿根廷空军总部进行大扫除。在地下室一间废弃多时的办公室内,清洁工发现了一堆编号连贯的文件。国防部闻讯派人查看,从两个保险柜、两个文件柜中,总共整理出1500份军政府时期的文件,它们在当时都属于“顶级机密”。

11月5日,阿根廷防长阿古斯丁·罗西向媒体公布了更详细的消息。据InSerbia新闻网报道,这批文件包含280份军政府高层会议的详细记录。罗西表示,“从1976年4月24日政变到1983年12月10日重回民主制之间的每一秘密时刻,档案中都有记载。”

被媒体关注最多的是一份“黑名单”,331名演员、音乐家、作家、记者“榜上有名”,其中就包括路皮。这些登上名单的人按照“危险程度”被划分为4级,《阿根廷时报》称,4级最严重,意味着这个人“曾经支持马克思主义,建议不要让他进入公共视线”。

美国《纽约时报》称,名单最后一次修改是1980年1月,约为军政府上台4年后。

政治迫害曾盛行阿根廷文艺界

1976年至1983年,阿根廷人经历了一段让他们不愿回首的悲伤岁月。军政府统治被冠以“肮脏战争”的别名——政治高压、经济困窘、文化凋敝,当局绞尽脑汁排除异己,酿成了无数起人间惨剧。

当时,秘密警察的惯用伎俩是将受害者的遗体烧掉,或将被迷昏的受害者从飞机上丢进河里,使他们的亲朋好友“生不见人、死不见尸”。新发现的文件显示,军政府曾要求避免对任何人使用“失踪”的字眼,而是欲盖弥彰地代之以“正在询问关于某人的下落”。即便如此,“失踪”在那个时期依然是阿根廷民间的关键词。

即便是享有盛誉的文化和艺术界人士,依然难以躲过这场政治风暴。他们受到军政府的严密监视和种种限制,作品亦遭封杀而无法公诸于世。《纽约时报》指出,军政府制作整整19页的名单,最可能的目的是阻止官方或私人机构对“可疑人员”提供支持。

不难想见,无处不在的政治高压,对很多上了黑名单的艺术家的职业生涯造成重创。他们不是背井离乡,走上流亡之路,就是担惊受怕,在东躲西藏中度日。

奥斯瓦尔多·普格列斯是阿根廷最有影响力的探戈音乐作曲家。他作为非暴力共产主义活动家的名声,几乎与他作为作曲家的名声同样响亮。早在1936年,普格列斯就加入了共产党,在庇隆时代还受过囚禁。军政府夺取政权后,他数次险遭逮捕。

电影演员诺玛·阿莱昂德罗演技精湛,因不肯与军政府合作而长期没有片约。由于断了经济来源,她被迫流亡西班牙,在西班牙出品的电影中担任微不足道的配角。1981年回到祖国后,她才焕发第二春,获得戛纳电影节、金球奖和奥斯卡等许多国际奖项的提名。

身为阿根廷最好的短篇小说家之一,在军政府统治时期,胡里奥·科塔萨尔只能常住法国——他公开反对军政府独裁和对人权的侵犯,遂被禁止入境……

军政府对文化界人士的打压和迫害并不是秘密。1976年政变后,他们中的多数被政府乃至私人机构“扫地出门”。“知识分子想找份糊口的工作,却不断被拒绝。”人权组织Memoria Abierta的负责人瓦莱里娅·巴布托说,“这份名单印证了受害者的故事。”

“民谣女皇”未能等来道歉

在军政府的黑名单上,最知名也蒙受最多痛苦的,也许就是女歌手梅赛德斯·索萨了。

凭借美妙的低音和丰富的情感,索萨一度征服了整个阿根廷和南美。与她合作过的民谣歌手琼·贝兹承认,索萨“巨大的魅力”让她深受感动,简直想要跪下亲吻对方的脚。

索萨又被称为“沉默的大多数的声音”,以为穷人代言和推动政治变革为己任。作为阿根廷“新歌运动”的发起人之一,她主张将传统的古老民谣填入有政治含义的歌词。这场充满理想主义色彩的运动,希望通过音乐实现政治和社会的变革。“并不是我选择为人民歌唱,”索萨在接受一家阿根廷电视台采访时提到,“是生活为我作出了选择。”

这位女性的演艺生涯持续60年,《纽约时报》称,这使她成为那段黑暗岁月的见证者,又是军政府独裁下重重乱象的评论员。

1976年军政府上台后,索萨一如既往地用歌声控诉贫困和公民政治权利的缺失。不出所料,来自上层的干涉、骚扰和打压接踵而来,广播和电视不再播放她的歌曲。不过,这些都吓不倒索萨,她说过,“艺术家不是政治领袖。他们惟一的力量就是将人们召集到剧院中来。” 她运用这种力量,将一票难求的演唱会变成了抗议政府滥用权力的舞台。

1979年的一天,大群士兵包围了索萨在拉普拉塔大学城的演唱会,军警闯入现场搜寻索萨的踪影,一位指挥官甚至直接走上舞台对索萨搜身,然后将她逮捕。同时被捕的还有200多名在演唱会现场的学生。

迫于国际压力,军政府后来释放了索萨,但禁止她继续演出,她的唱片成了阿根廷的禁物。被剥夺了谋生渠道,也无法公开发言,索萨的惟一选择是背井离乡。

在巴黎和马德里流浪,她度过了艰难又辛酸的3年。这期间,她没有唱歌。在接受《纽约时报》采访时,她回忆起艺术生涯中最阴郁的时刻,声音不知不觉低沉了下去。“那是思想的问题,是道德的缺失,”她说。“并不是我的嗓子出了问题,或者任何身体上的困扰。被放逐的时候,你拎着行李箱,但不可能把所有东西都带走。比如颜色、气味和童年的回忆,还有你看到的痛苦和死亡。你无法对这些视而不见,那会让你痛苦、生病。”

1982年军政府倒台前夕,索萨回归祖国怀抱。她继续歌唱,让自己的歌成为团结阿根廷人的力量。“音乐无法解决问题,”她对《华盛顿邮报》说,“人们必须自己去解决。但音乐可以给受苦的人们带来安慰,激励他们解决问题。歌手们必须为信仰歌唱。他们必须对自己诚实。这些歌曲就是我的信仰,所以,我必须不停地歌唱。”

她等到了军政府垮台,却没有等来曾经迫害她的人的道歉。2009年4月,索萨在布宜诺斯艾利斯与世长辞。

一片永远无法填补的空白

可以说,包括那份“黑名单”,这次新发现的秘密文件上凝结着斑斑血泪。阿根廷政府已经宣布,全部资料将尽快向公众开放。这个消息得到了很多人权组织的欢迎。

曾经获得诺贝尔和平奖提名的“五月广场祖母”组织首席律师阿兰·尤德说,“这是个绝妙的消息,说明我们可以找到更多档案。”该组织旨在帮助那些在军政府时期与子女分离的母亲,寻找他们的孙辈。当年,大约有500名“被偷走”的婴儿,被当局从他们“强制失踪”的父母身边带走,安置在新的家庭,以新的身份开始生活。

“我们一直认为还有更多信息藏匿在全国各地。”阿根廷人权组织观察员吉利耶对英国《独立报》说。“那些应对独裁负责任的人,没有公开讨论那时发生的事情。因此,这些内部资料可以提供有价值的视角,观察军政府的政策、经济决策和国家的恐怖状态。”

当然,对于那些受迫害的文艺界人士来说,他们不需要这份名单的提醒,就能随时回想起“肮脏战争”在自己生命中留下的黑色印记。

1976年,费德里科·路皮受邀到西班牙出演一部话剧。他将此看作千载难逢的机会——不仅可以躲避无孔不入的骚扰,还可以亲眼目睹西班牙独裁者佛朗哥的倒台。在他眼中,西班牙从法西斯政权逐渐转变为民主制,那种气氛“像海明威的小说一样精彩和迷人”。

但一年之后,因为担心幼子的安危,他就回到了军人统治的阿根廷。路皮对《洛杉矶时报》说:“独裁者不尊重任何亲情。他们的目标是你,却可能逮捕你的妹妹或朋友。”

直到“肮脏战争”彻底走进坟墓,路皮才逐渐回归阿根廷影坛。至今,他总共拍摄了57部电影,在辉煌的作品年表中,只有1974年至1981年是一片永远无法填补的空白。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制