各种形式的笔记,都是广义阅读史的组成部分。研究记笔记这项活动的历史、现实与未来,可以帮我们提升学习能力,让自己的思想更好地流传下去。

每天,在世界各地的课堂里,都会有成千上万学生在手提电脑上敲敲打打,或是就着五颜六色的笔记本奋笔疾书——至少得在老师面前装模作样一番。11月的某个星期五,当250多名历史学家、文学家、心理学家和计算机科学家乃至民间爱好者,在哈佛大学拉克里夫研究院齐聚一堂时,他们进行的是一项不寻常的活动:记关于记笔记的笔记。

为期一天的大会,理顺了大伙儿头脑中天马行空的假设与幻想。会上展示了共和党女政客莎拉·佩林写在手掌上的谈话要点,电线杆上的小广告,以及大会发言人的微博记录——整个活动以流媒体形式实时播放,一切都围绕“记笔记”的历史、现实与未来展开。

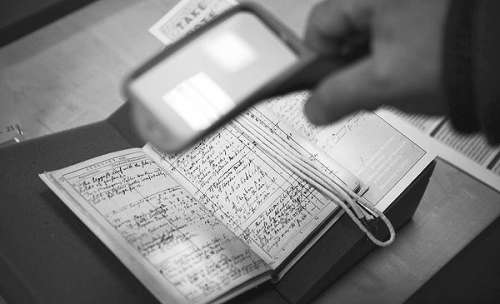

然而,本次活动并不满足仅仅解读一些离奇的旁注,或是把某些学术悬案的牛角尖钻得更深。尽管随着数字技术兴起,读者和纸笔的不期而遇变得比过去更加脆弱和飘渺,对笔记的研究——不管它们是夹在寻常的书里还是写在索引卡上,或者潦草地描画在课本上——都是对人类阅读史的广义学术研究的组成部分,是得到越来越多专家重视的领域。

会议组织者之一、哈佛大学历史学教授安·布莱尔如是说:“笔记是过去的阅读者留下的东西。毕竟,什么是阅读?即使你躬身内省,也很难真正参透其中百味;在任何给定的时间点,值得记录的东西变化莫测。无论如何,记笔记都会带给我们接近真理的希望。”

笔记是工具,别让它成负担

当然,谁也不能武断地假设,记笔记永远是种积极有益的行为。当被问到,那些过分热心的记录者是不是更像“有强迫症的暴食症患者”时,剑桥大学历史系荣誉教授彼得·伯克回忆说,他的一个老师曾警告学生,任何被发现在记笔记的人,将以“不专心听课”为由被赶出教室。他自己也从来不强求学生记笔记,原因是:“大量记笔记的学生和一点儿笔记都不记的学生,都难以获得我的信任。强迫自己一字不漏,那是种病。”

然而,对于希望从故纸堆中寻宝的专家们而言,致命的问题往往是缺乏记录。为此,那些上了年头的笔记总能引发广泛的讨论。

谈到莎士比亚时代的人如何记笔记时,牛津大学戏剧学教授提凡尼·斯特恩描述了彼时的时尚:人们拿着特制的、可擦除文字的“备忘录”到处布道,并不是为了记下什么,而是为了告诉大众:他们是“爱记笔记的人”——和今天拿着平板电脑耍酷的年轻人一样,他们只想让旁人知道:“我们是受过良好教育的,什么时候都要写点东西。”

为了开拓大家的视野,哈佛大学在线展示了专门收集的73种跟笔记相关的文物,其中包括一本厚达1581页的备忘录,虽然是记在19世纪出产的草纸上,密密麻麻的字迹清晰可辨。另一些工业革命前的记笔记技术就更简陋了,包括二世纪的瓦片,以及文艺复兴年代一度流行的“笔记橱柜”——内置3000只悬挂纸片用的小钩子,按字母表排序。

好的记录方法让学习更积极

21世纪的记笔记方式自然得与时俱进。麻省理工学院的计算机科学家戴维·卡戈兴致勃勃地展示了名为“NB”的自制注解软件,称其便于学生们以协作方式给课堂阅读材料插入旁注及评论,据说,这样做能为那些在课堂上不爱开口的学生提供展示自我的空间。

不过总体看来,多数学者更沉迷于探讨所谓的“原始”记笔记方式给我们带来的积极影响。从这个秋季学期开始,本次大会的组织者之一、哈佛大学英语系教授利雅·布赖斯跟别的老师合办了名为“怎样读书”的讲习班,在讲习班上,每个学生只能用原始的方式记笔记,可以用打字机、录音机、羽毛笔或羊皮纸甚至陶片,数码设备一律谢绝入内。

布赖斯女士相信:“在纸、陶片等有质感的表面上记录,能强迫学生们想清楚后再落笔,还能在课堂上催生精彩的讨论,大家都可以进行真正的交流。”

安·布莱尔女士则把目光投向历史,在新书《要了解的太多》(Too Much to Know)里审视了早期欧洲学者们对“信息爆炸”的回应。可惜知易行难,她没能成功地用17世纪德国宗教学校里形成的“写的合唱”记录法记下本次大会的完整内容,这种方法是以至少16个男孩为一组,按每人每次写八个字的模式,力求把整场布道一字不漏地记录下来。

布莱尔结合亲身体验解释说:“当你只顾着数多少个字的时候,就不可能跟上主讲人的节奏。必须佩服教士们的创造力,这种方式(“写的合唱”)能让人心神集中。”

数字化,是祸还是福?

在讨论数字化注解的利与弊时,不止一位与会者对用电脑记笔记时容易走神表示不安。他们争论说,互联网和社交媒体是否破坏了“记笔记的黄金时代”,使现代人注定思想空虚?“最可悲的事情,莫过于我们的大脑被吸进了数字下水道,叫未来的历史学家够不着。”

哈佛大学伯克曼研究中心的技术专家戴维·维恩伯克的一段微博被当场宣读:“私人的笔记……在我看来是自私的,让它公开,并统一标准。形成庞大的云笔记!”

另一些人则坚决捍卫笔记的私密性,他们的宣言是:“我的笔记与你无关!”

当然,也不是没有和传统格格不入的人。会议结束时,德国魏玛包豪斯大学的历史学家马库斯·克拉叶乌斯基合上手提电脑,说:“我从不用笔(记笔记),因为我看不懂自己的字。”

□美国《纽约时报》

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制