他精通开锁技能,数十次潜入各国使领馆窃取密码并全身而退,号称美国中情局首席大盗。这样一名身怀绝技的特工,其职业生涯为何会在本国监狱中提前落幕?

1990年盛夏,中东某国首都一个不起眼的街角,6名美国中央情报局雇员满头大汗地挤在一辆轿车里,苦苦等待着行动指令。这帮特工远道而来,目的是潜入南亚某国的使馆并窃取其通讯密码。当地中情局分站已确认,此刻使馆内只有一名外交官,还是中情局的内线。

众人正在摩拳擦掌,突然,司机的手持对讲机发出加密语音报警:“原地不动,不要靠近。”原来是一名女清洁工不期而至。面对突如其来的变故,坐在汽车后排的道格拉斯·格罗特低声吐出了几个脏字,这名入行7年的前方指挥官无法容忍行动中的节外生枝。特工们又忍耐了一个钟头,清洁工终于打道回府,格罗特迅速下令:“接近目标”。

接下来的事就没什么悬念了。和之前多少次一样,特工们跟着内线从后门摸进使馆,格罗特施展开锁绝活,只用一刻钟就搞定了保险箱,等同伴手脚麻利地用高清晰度相机拍下密码簿和密钥,对其加以重新封装,依样放回原处。两小时后,这份特殊的战利品被送进美国大使馆,再用免受检查的外交邮袋发回国内。此刻,格罗特已带着他的小分队远走高飞了。

把入室窃密当作快乐

窃密,是中情局的保留节目之一。随着加密程序日益普及和复杂化,破解密码的最有效途径就是直接把它偷到手。最新一期出版的美国《史密森尼杂志》载文披露,1955年,中情局成立了“特别行动处”,专门执行“秘密进入(入室盗窃的文雅说法)”任务。该机构极为隐秘,在内部电话簿中没有登记;为掩人耳目,知情者给它起了个“车间”的诨号。

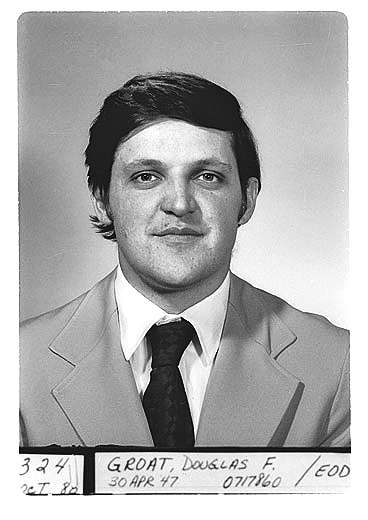

道格拉斯·格罗特就是“车间”里本领最高、胆子最大的家伙。来自纽约州斯科舍的他身高190厘米,一头黑发,能说会道,身手敏捷。在特种部队服役期间,他就学习过潜水、爆破、跳伞、生存和藏匿技能,知道如何自制手枪、霰弹枪、消音器、诡雷和定时炸弹。1981年33岁时,自愿成为一名特工的格罗特开始接受间谍入门培训,因为在训练中表现出卓越的撬锁天赋,中情局重点向他传授入室盗窃的各种“秘笈”,希望把他培养成一名“神偷”。

格罗特出道后的第一个目标是位于北欧的某南美国家使馆。用假身份出行,化名办理银行卡以支付差旅费……行动结束后,他用“真爽”描绘捕获战利品那一刻的心情——选择从事窃密工作,不仅能为国效力,也可以不断享受到肾上腺素飙升的刺激。

这样的刺激是纯粹个人化的体验。格罗特在位的时候,“车间”的办公地点只是中情局大院里一栋不起眼的单层平房,周围环绕着铁丝网围栏,窗户上镶着卵石玻璃——透光,但外人无法看清屋内的景象。每支“秘密进入”行动小队都由撬锁高手、摄影师、电子战及密码专家组成。尽管在外国人眼皮底下从事这份工作极其危险,他们从未享受过外交庇护。一旦被捕,就可能面临终身监禁或死刑,中情局则会照本宣科,称对此一无所知,当然也不会负责。

攻破密码箱主要靠手

从一名“菜鸟”到中情局首席开锁专家,道格拉斯·格罗特在8年间策划、参与过60次任务,足迹遍及欧洲、非洲、南美和中东,多次获得中情局嘉奖。据说,他每出一次高危任务就能获得5000美元补助——在上世纪80年代,这不算个小数目。

至于他的工作细节,到现在还属于国家机密。在好莱坞影片中,大盗们往往将耳朵紧贴保险箱,倾听锁栓的响动,格罗特却对这种文艺描写不屑一顾。“关键在你的手指,”他解释道,“密码锁有三到四个转轮……每转动一下,就会有感觉,转盘上有额外的张力。然后,每次操作一个转轮,直至里面的杠杆落到适当位置,箱子很容易就开了。”

格罗特从未提及自己的“受害者”包括哪些国家。不过,据其他特工回忆,1989年的一次任务最为非凡:到东德驻尼泊尔使馆窃取编码机。当时,中情局和其他国家安全机构收集了30多年的东德加密信函,但苦于找不到破译的头绪;如果能弄到编码机予以破解,这些信函无异于“金山”,而且还可能顺带发掘出苏联和华约国家间的重要情报。

为此,中情局加德满都站特地导演了一出戏:邀请各国外交官外出聚会,地点距首都一个多小时车程。中情局料定:爱面子的东德人肯定会倾巢出动,行动小组即可趁虚而入

格罗特与手下扮成游客,提前两天抵达加德满都。行动那天,他们获悉东德外交官们果然中了“调虎离山计”,便戴上特制的乳胶面具,变装成皮肤黝黑、头发黑亮的尼泊尔工人,大摇大摆地晃进了使馆。格罗特迅速撬开前门,再剪断挂锁进入警戒区。来到密码室,考虑到东西太多来不及仔细翻找,他们索性将保险柜整个搬下楼,塞进等候的面包车扬长而去。

因违规申诉被打入冷宫

尽管险象环生,行动小队每次都能平安归来且战果颇丰,“车间”一度成了中情局内部业绩最亮眼的部门,格罗特的个人声望随之达到了顶点。可谁也没能想到,前往中东某国执行过那次任务后,这位密码大盗的职业生涯发生了180度的剧烈转折。

原来,之前每次策划行动,格罗特都会去现场“踩点”。惟独这回,上级以“经费紧张”为由没派他去,只好依赖当地中情局分站支援,结果差点被一介女清洁工搞砸了整场行动。“此次可谓死里逃生,非常可怕,”回到美国,他越想越恼火,在给上级的申诉书中写道,“我没法控制情绪,这次行动差点成为美国政府和中情局特工的一场灾难!”

上司却警告格罗特:不准越级擅自告状,否则卷铺盖走人。倔强而自负的格罗特我行我素,执意面见高层领导“打小报告”。时任中情局监察主任阿尔弗雷德·希茨承认,上世纪90年代初,他调查过此事。“那次行动准备得的确不充分,格罗特的投诉值得肯定……他的抱怨并不过分,准备疏忽威胁到他和下属的人身安全,感到愤懑也在情理之中。”

为防止格罗特与上司彻底闹僵,希茨帮前者调动了工作。然而,这次转岗给格罗特带来了更大的苦恼:中情局并没有第二家“车间”,一连十几个月,他只能被束之高阁。

无所事事的日子让格罗特愈发悲观。在他看来,自己出生入死近10年,为国家从事的是要求最高、价值最大、危险最多的工作,在本职上的表现无可挑剔,却仅仅因为直言不讳,就落到被某些官僚“穿小鞋”的境地。他决定单独行动,给中情局一点颜色。

对抗前雇主 终成阶下囚

1992年9月,格罗特给亚洲某国驻美大使连写了3封匿名信,爆料称:此前1年半,他参与了一次行动,给该国驻北欧某国使馆的电脑安装了窃听器。1993年初,获悉内情的中情局反间谍部门展开调查,试图找到发信人,负责国内安保的联邦调查局亦介入该案。格罗特数次被召唤到中情局总部接受质询,但拒绝接受测谎测试,因此被安排“行政休假”。

1996年10月,一纸除名通知摆到了格罗特的案头,没有遣散费,更没有养老金。几天后,心灰意冷的特工走进某国驻旧金山领事馆,呈上书信一封,称自己愿意用在中情局学到的东西帮该国培训安保人员,“特别是教他们怎样防止机密泄露”。这一举动是在光天化日下进行的——格罗特存心想让昔日雇主知晓,甚至把书信的副本发给了联邦调查局。

1998年暮春,负责此案的特工邀格罗特前往华盛顿,说希望他和有关部门“谈谈退休待遇”。如约而至的格罗特走进联邦调查局大楼的会议厅,大门在身后轰然关闭,一名司法部官员对他板起脸:“我们不用谈了,检察官已决定对你提起公诉。”

其实,早在格罗特被捕前几天,华盛顿的联邦大陪审团已收到密封的起诉书。这份诉状称,格罗特蓄意传播危及国家安全的密码情报,涉嫌间谍罪;另一项指控是勒索罪,因为他曾威胁中情局:如果不出50万美元封口费,将把“你们的活动方式告诉外国政府”。

眼看审判日临近,检察官向格罗特提出辩诉交易:承认较轻的勒索罪,换取政府撤销对间谍罪的指控。“我别无选择。”格罗特回忆,“如不接受协议,我将面临至少40年监禁。”1998年9月25日,这名无数次从外国使领馆全身而退的大盗当庭认罪,被判处5年徒刑。

在铁窗中,道格拉斯·格罗特迎来了特工生涯的终点。2002年提前获释后,他用全部积蓄在美国南部买下一座农场,和妻儿寄情于田园之乐,过起了隐士般的生活。据他的少数亲友透露,尽管不复当年的犀利与狡黠,格罗特仍对那段危险而刺激的人生念念不忘。

另一方面,中情局官方对格罗特的遭遇始终惜字如金。每当被问到,“秘密进入”行动小队如今是否继续活跃在世界各地时,该机构的回应永远是“无可奉告”。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制