一对东德情侣精心准备数年,最终横跨欧亚大陆,从东柏林、波兰、莫斯科、乌兰巴托到北京,上演万里逃亡,为的只是在咫尺之遥的柏林墙另一边安家落户。

从东柏林的吕克大街到西柏林,直线距离只有短短的1400米,步行15分钟即可到达。然而在冷战年代,由于高耸的柏林墙拦路,成千上万东德居民被迫“曲线”逃亡,在第三国辗转许久才得以拥抱新生活。

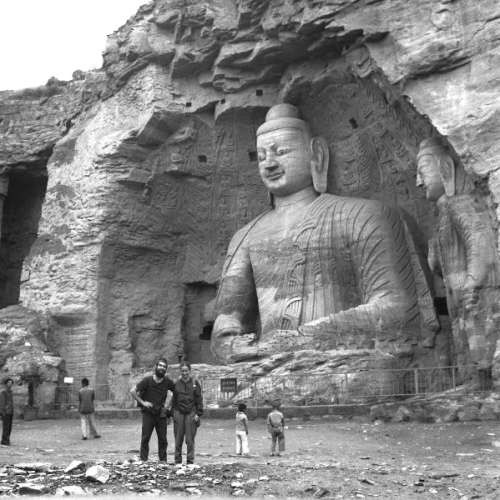

其中有这样一对情侣,当他们历经艰险,站在联邦德国驻中国大使馆门前时,两人的足迹已横跨欧亚大陆,累计行程达到了9000余公里……

在东德,旅行是种奢望

上世纪80年代中期的一天,20岁出头的大学生延斯来到东柏林白湖艺术学院的暗房冲洗照片,意外结识了舞台美术设计专业的女生玛丽恩。这个姑娘的脸上荡漾着无忧无虑的笑容,兴致勃勃地向小自己一岁的延斯讲起乡村旅行的经历。在洪堡大学念书的延斯原本就是个超级“驴友”,自然而然地对玛丽恩产生了兴趣。

延斯从小就渴望体验全球各个气候带的风云变幻,面积不到11万平方公里的东德显然无法让他实现夙愿。更让他苦闷的是,掌权的官僚们为百姓订立了很多“规矩”,出境旅游也被严格限制:必须按事先设定的时间出行,也不能自由选择目的地,甚至无法随意出入一些同属社会主义阵营的国家。通常来讲,游客只能参加代表团或旅行团才能去国外转转且开销不菲,出游一趟至少得花掉6000马克,比东德劳动者的年均收入还多。

同延斯一样,玛丽恩也是个热爱大自然、生性无拘无束的人。留着大胡子的延斯看上去少年老成而又粗犷豪放,让她一见倾心。那天晚上,两人来到延斯的单身宿舍,用从一辆拖车上偷来的煤生炉子取暖,围坐在跳动的火苗前,天南海北地畅谈到深夜。

两人志趣相投,感情迅速升温。没过多久,玛丽恩就搬到延斯的住处,与其同居。她喜欢坐在摇摇欲坠的屋顶上,描画破旧的烟囱,以及远处的东柏林电视塔。延斯的宿舍是每月花36马克租来的,同住一栋公寓楼的房客包括政治活动家、艺术家和摇滚乐爱好者,他们多是年轻人,向往更开明的政治制度和更自由的生活。

合法旅游的梦想破灭,被逼成为“偷渡”专家

收获爱情的同时,延斯的学业也传来喜讯:洪堡大学的知名动物学家冈特·彭布洛克同意做他的导师。延斯在鸟类保护区工作过,渴望在荒野之旅中探索动物王国的奥秘,而彭布洛克有许多外出考察的机会。成为后者的门生,让延斯觉得自己的世界豁然开朗。

听课之余,延斯和一些有宗教背景的环保组织过往甚密,为争取新建自然保护区的事宜奔走呼号。不料因此引起了东德安保机关“斯塔西”的注意。1986年,延斯震惊地得知,自己被当局归类为“敌对和反抗分子”,随即被洪堡大学除名。

以合法身份周游世界的梦想破灭了。延斯不想向那些“老迈僵化的统治者”妥协,相反,他产生了逃离这个国家的念头。

早在此前两年,延斯就成功挑战过官方的旅行禁令——他办理了经由波兰前往罗马尼亚的手续,时限为3天,却搭乘火车偷偷进入苏联,在北极圈内划橡皮艇,到帕米尔高原远足,探索贝加尔湖……回国时,他向负责出入境管理的官员胡诌了几句,居然被放行了。后来,他又好几次打着科考的旗号,不办签证便前往其他东欧国家游览,用自己那台简易相机拍摄了许多风景照片,还把其中一部分卖给东德的几家杂志,用以补贴差旅费。

多次“偷渡”的经历,让他摸清楚了海关和边检人员的懒惰作风,从而摸索出一套“蒙混过关”的有效方法。这个年轻人相信,自己完全有本事同恋人一起远走高飞。

“下次出发,我们只买单程票。”

不过,为稳妥起见,延斯和玛丽恩还是报名参加了东德的“社会主义登山俱乐部”。延斯还从跳蚤市场上买来一台能打印古代斯拉夫语字母的打字机,用它伪造出一张来自苏联的“邀请函”,称邀请延斯和玛丽恩与苏联同行一起,攀登位于塔吉克斯坦的共产主义峰(如今改称“伊斯梅尔-索莫尼峰”,海拔7495米,曾是苏联境内的最高峰)。拿着假证件,他们顺利地办好了经苏联赴蒙古的签证——当时的蒙古,尚处于莫斯科的“保护”下。

“因为担心护照被没收,我们费了很多脑筋,到底出示怎样的证件才能让边检人员放心?是少年先锋队证,还是苏德友谊协会会员证?”延斯回忆道。

最后,他们选择了东德的社保证,这是一本绿色小册子,和护照差不多大,内有页码数和水印。延斯经常献血,采血部门每次都会在上面盖一个大大的公章。

打定主意,延斯便着手对社保证加以改造:先在上面贴上自己的大头照,然后将一枚5马克硬币用墨水染红,压在照片边缘处,硬币有锤头、指南针和小麦花环的一面朝下,再用重物连续击打硬币,如此便盖上了“钢印”,一张惟妙惟肖的假护照就这么诞生了。

1986年夏,延斯带着玛丽恩登上了开往东方的火车。此行名义上是旅游,实则为将来的逃亡探路。延斯在之前的苏联之旅中结交了不少朋友,其中有一位驻蒙古的飞行员——米沙。在乌兰巴托机场,延斯按照先前的约定,顺利找到了米沙,登上了后者“快要散了架”的飞机。几小时后,他们在延斯勘察好的一处自然保护区降落了。

之后几星期里,这对情侣在蒙古第二大湖库苏古尔湖畔安营扎寨。延斯化身木匠,打造出简陋的桌椅板凳,又搭炉子烘焙面包,玛丽恩则支起画架,让美丽的风景跃然纸上……世外桃源般的美景与对自由的渴望,让延斯对暮气沉沉的东德彻底失去了兴趣;假期结束,他在返回家乡的火车上郑重其事地告诉恋人:“下次出发,我们只买单程票。”

“如果我走了,父亲会不会被惩罚呢?”

1987年6月,延斯和玛丽恩又一次背起行囊,和往常一样同亲朋好友道别。没有谁意识到,两人从此踏上了真正的逃亡之路。他们先由波兰到达莫斯科,再从莫斯科换乘长途列车穿越西伯利亚。彼尔姆(位于乌拉尔山脉中段以西)、叶卡捷琳堡、新西伯利亚……一座座城市被他们甩在身后。

一路上,两人躲在三等卧铺车厢的角落,不停地喝浓茶取暖并平息心中的紧张。不时有人前来检查证件,好在没人发现什么破绽。数天后,他们再次来到了乌兰巴托。

此刻,延斯心意已决:在蒙古稍作休整就动身前往中国,到北京的西德大使馆避难。玛丽恩却心事重重。她还没拿到学位,如果逃到西德,之前的学业前功尽弃不说,自身也会成为当局的眼中钉。非但如此,她还担心自己的行为会对亲友造成不利影响。玛丽恩的父亲是东德某电影制片厂的高级管理人员,“如果我走了,父亲会不会被惩罚呢?”

看到女友犹豫不决,延斯有些焦躁。他通过自己的亲身遭遇,夜以继日地开导玛丽恩。“我们的国家被一群试图支配他人命运的老顽固统治……这样的环境下,即便是大学里也毫无生气……有一次,我为同学们播放关于乌拉尔山和贝加尔湖之旅的幻灯片,并向他们讲述旅行的幕后故事,却被两个穿灰衣服的家伙警告,不准再举办此类活动……”

在终点线——西德驻华使馆前分道扬镳

从乌兰巴托前往北京的国际列车每周两趟。等车期间,两人去一所寺庙闲逛。僧侣对他们非常友好,让两位东德青年感到十分蹊跷。没多一会儿,身穿制服的执法人员不请自来,要求二人出示证件。不用说,肯定是庙里的和尚向蒙古强力机关报了信。

玛丽恩向特工出示了学生证,延斯则出示了“自由德国青年联盟”(东德执政党“德国统一社会党”的官方青年组织)证件,结果均被没收,两人则被丢在庙中。或许在蒙古特工看来,两个没证件的外国人在异乡寸步难行,殊不知,他们交出的证件是专门用来应对搜查的。

生怕再出纰漏的两人在郊外躲了几日,算准了时间,才小心翼翼潜入城内并搭上前往中国的火车。由于身上已没剩多少钱,他们只买得起到黄河岸边一个城市的车票。幸运的是,一位好心的瑞士旅客在途中慷慨解囊,他们才于1987年8月中旬抵达北京。

站在西德驻华大使馆外,见门前戒备森严,两人没有勇气迈开脚步。他们在街上漫无目的地游荡了半晌,在公园里饶有兴趣地看老人打太极拳,然后找了一处旅馆住下。

眼看9000公里的逃亡之旅接近终点,玛丽恩还是在最后关头打起了退堂鼓——她对延斯的爱,没能战胜对故乡亲友的思念。多年后,她在接受采访时透露,同男友惜别后,她烧掉了护照以免被当局发觉行踪,“被边检人员呵斥了几句便顺利归国。”

延斯独自在中国滞留了一段时间,终于鼓起勇气走进了西德大使馆。和千万“翻墙”成功的同胞一样,他顺利获得了新的护照,随后经香港、迪拜、伦敦,于1987年12月在西柏林安家落户。

钢筋水泥和铁丝网斩断了这对男女的情愫。1989年东欧剧变前夕,延斯和玛丽恩在捷克布拉格重逢,却再也无法找回昔日的爱。此后,他们天各一方,分别娶妻嫁人,生儿育女,过着互不相干的平静生活。两人再次相遇时,时间已悄然来到21世纪的第二个十年。

回首旧日时光,延斯表示,自己从未对当年的选择后悔:“在每一个决定性时刻,你必须果断拿主意。只要你相信自己能够达到目的,向左还是向右并不重要。”

○本报特约撰稿 章鲁生

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制