泰戈尔初次访华时,正值中国思想文化界的左右之争日盛。因此,这位印度大诗人批判西方文明、维护东方传统的立场,自然而然地将他抛向了舆论漩涡的中央。

“天空没有留下翅膀的痕迹,而我已经飞过。”这句意味绵长的诗句,出自泰戈尔的《流萤集》。可是,这位印度大诗人1924年对中国的首次访问,掀起了波澜,也留下了深深的痕迹。仰慕中国传统文化的泰戈尔没有料到,彼时,左右分野日趋明显的中国思想文化界,会给予他“冰火两重天”的待遇,礼赞有之,挞伐的声音同样响亮。90年时光荏苒,当印度学者潘卡吉·米什拉在新著《从帝国废墟中挺立》(书评见本报8月2日B04版)中回顾20世纪初的东西方文明之争时,泰戈尔在华旅程中许多耐人寻味的细节,也一并得到披露。

1.刚到中国即成批判对象

1913年,泰戈尔因诗集《吉檀迦利》获诺贝尔文学奖,成为首位将此殊荣收入囊中的东方人。不过,英语流利的他对同属东方文明的中国兴趣更为浓厚,曾有言:“我年轻时便揣想中国是如何的景象,那是念《天方夜谭》时想象中的中国,此后,那风流富丽的天朝竟成了我的梦乡。”1923年,泰戈尔派助手去中国磋商访华事宜,得到梁启超等积极响应,一群中国文化人组织的“讲学社”,迅即向泰戈尔发去邀请函,差旅费由中方包办。

1924年4月12日,诗人抵达上海,全程陪同并担当翻译的是“海归”徐志摩。欢迎会上,面对1200多位社会贤达,泰戈尔慷慨陈词:“余之来也,非旅行家,非传教者,实为求道,故余所携,惟敬与爱,余居中国,如居古庙,每觉背后有无数牺牲之精神,因得成就如此伟大之文化,惟世界日趋败坏,故吾人在任何地方均见彼死笨无生气之痕迹,而予吾人以无限之创痛。”

深受亚洲传统文化影响的他不忘强调,“要晓得幸福便是灵魂的势力的伸张,要晓得把一切精神的美牺牲了去换得西方的所谓物质文明,是万万犯不着的。”

泰戈尔的成长过程,与西方殖民主义在亚洲的扩张基本同步。访华之前,他曾在香港目睹印度雇员欺压华人劳工的场面,为前者甘为英国宗主“打下手”的行径义愤填膺。在他看来,西方现代文明建立在对金钱和权力的崇拜上,需要东方的精神智慧来补救。

然而,来到各派思潮剧烈碰撞的中国不久,泰戈尔便逐渐发现,这样的立场并不能得到知识阶层的广泛认同。历经五四运动洗礼,许多中国年轻人相信,“西学”远比东方的“糟粕”优越。可想而知,这些人对泰戈尔赞颂传统文化毫无兴趣,反倒对这个“保守派”大加讨伐——抵达中国几天后,就有听众冲诗人高喊口号,“亡国奴,请回吧!”

事实上,包括梁启超在内的“东方文化派”人士,一直处在舆论的风口浪尖;泰戈尔既是受这些人之邀来华,不免成为左翼人士抨击的目标。

茅盾早年曾翻译过泰戈尔的著作,但1920年以后,他的立场已明显左转,担心泰戈尔会给中国青年带来“不良影响”。为此,他撰文称:“我们决不欢迎高唱东方文化的泰戈尔;也不欢迎创造诗的灵的乐园、让我们的青年到里面去陶醉去瞑想去慰安的泰戈尔……我们以为,中国当此内忧外患交迫,处在两重压迫——国外的帝国主义和国内军阀专政——之下的时候,惟一的出路是中华民族的国民革命。”

早年对泰戈尔尊崇有加的郭沫若,也借《泰戈尔来华的我见》一文与前者“划线”:“一切甚么梵的现实,我的尊严,爱的福音,只可以作为有产阶级的吗啡、椰子酒;无产阶级只好永流一生的血汗。无原则的非暴力的宣传是现时代的最大毒物。”

林语堂则嘲弄说,泰戈尔以已亡国的国民的身份,来尚未亡国的中国大谈精神救国,本身就不够格。

2.在京演讲屡遭“闹场”

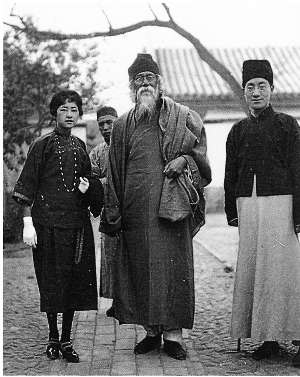

在一片争议声中,泰戈尔继续在中国的旅程。4月23日抵达北京,蔡元培、梁启超等均在前门火车站等候。

废帝溥仪的英文老师庄士敦回忆:“泰戈尔来中国之时,正值外国影响(主要指苏联十月革命)在学术界和其他各界产生作用之际,这使他的访问陷入困境……我希望泰戈尔在他没有看看一向具有礼貌和尊严的中国前,不应离开北京。”

两周后的5月7日,泰戈尔在异乡度过了63岁生日。梁启超的贺辞热情洋溢:“今天,我们所敬爱的天竺(印度的别称)诗人在他所爱的震旦(中国的别称)过生日,我用极诚恳、极喜悦的心情,将两个国名联结起来,赠给他一个新名叫‘竺震旦’!”泰戈尔欣然接过名家篆刻的“竺震旦”印章,徐志摩也同林徽因携手登台,以泰氏的名剧《齐德拉》助兴。

5月9日,泰戈尔应邀介绍青年时代从事文学革命运动的经历,演讲地点选在东安市场内的真光影戏院。“余虽年老,但并非一腐朽时代精神之代表,余之革命的精神,犹如昼夜不息之流水。余不惟不知老之将至,抑且自视为一活泼之幼童焉。”这番话隐约透出为自身辩护之意——原来,4月28日他在先农坛演讲时,有人在会场散发抗议传单,指责泰戈尔“主张以东方文明取代西方文明,主张以静制动,反对以暴力驱逐暴力。”

5月10日是周末,演讲即将结束时,抗议者再度现身并抛洒“送泰戈尔”的传单,大致内容为:“古代中国压榨人民,妇女没地位……泰戈尔却想把我们带回过去的年代;我们的农业和工业落后,泰戈尔却责备我们过度的物质文明……现场顿时骚动起来,有人斥责抗议者,并把传单撕碎扔到他们身上。泰戈尔虽稍露不快,还是坚持到了活动散场。

5月12日的演讲前,首先出场的换成了徐志摩,他想替泰戈尔“主持公道”。“说远一点,他的使命是修补中国与印度两民族间中断千余年的桥梁。说近一点,他只想感召我们青年真挚的同情……部分的青年不但不能容纳他的灵感,并且存心诬毁他的热忱……所以从今天起,所有已经约定的集会,公开与私人的,一概撤销,他今天就出城去静养……”徐越说越气,最后竟宣布“罢译”。旁边的胡适见势不妙,赶忙出手“救场”,自己客串起了翻译。

泰戈尔的最后一站是山西。临行前一天即5月19日,梅兰芳专程为他表演新编京剧《洛神》,两人还互赠诗句。深受泰戈尔影响的冰心后来回忆道,“泰戈尔离开北京的时候,他很留恋。我的朋友问他:‘有什么东西忘了带没有?’(Anything left?)他惆怅地说:‘除了我的心之外,没有忘了带的东西!’(Nothing but my heart!)”

有趣的是,行伍出身的山西“土皇帝”阎锡山,晚年时也曾提及当年和泰戈尔面谈的情况——泰戈尔告诉他,从上海到天津、北京,一直没能看见中国文化。阎锡山则回应道,在太原也看不见,到乡间或许能看见,“这样,泰先生就委托一位英国人,在乡下考察了6个月。”泰戈尔本来还打算拜会孙中山,因后者的健康状况严重恶化,未能成行。

一个半月的时间转瞬即逝。5月29日,在上海登上返程的客轮前,泰戈尔在《告别辞》中表露了内心的些许不安:“你们一部分国人曾经担着忧心,怕我从印度带来提倡精神生活的传染毒症,怕我摇动你们崇拜金钱与物质主义的强悍的信仰。我现在可以告诉曾经担忧的诸君,我是绝对的不会存心与他们作对,我没有力量来阻碍他们健旺与进步的前程。”

3.舌战背后是思想分歧

即便如此,中国文化界对泰戈尔的非议,并未随着他的离去而平息。陈独秀早在1915年便翻译了《吉檀迦利》中的4首诗,在泰氏回国前夕,他抛出了“泰戈尔在北京没说过一句正经”的论调,火药味十足。这倒不足为怪——早在1918年,陈独秀就宣布:“若是决计革新,一切都应该采用西洋的新法子,不能拿什么国粹、什么国情的鬼话来捣乱。”

泰戈尔在华期间,鲁迅始终冷眼旁观,未与之会面,也未发一言。不过,1924年11月,这位左翼文坛的旗手,还是在《论照相之类》一文中抒发了自己的见解:“印度诗圣泰戈尔先生光临中国之际,像一大瓶好香水似的熏上了几位先生们以文气和玄气……待到这位老诗人改姓换名,化为‘竺震旦’,离开了近于他的理想境的这震旦之后,震旦诗贤头上的印度帽也不大看见了,报章上也很少记他的消息,而装饰这近于理想境的震旦者,也仍旧只有那巍然地挂在照相馆玻璃窗里的一张‘天女散花图’或‘黛玉葬花图’。”

泰戈尔“乘兴而来,败兴而归”,与他不经意间卷入中国思想界的问题与主义之争、东西文化之争、科学与玄学之争有很大干系。正如曾获诺贝尔经济学奖的印度学者阿玛蒂亚·森所指,“泰戈尔获诺奖后被西方知识界的赞扬所误导,使他觉得自己肩负以东方文明拯救西方的使命,他1924年带着这一使命访华,恰巧当时中国不少知识分子倾向于扬弃东方文明而效法西方,心情激动的泰戈尔和同样激动的中国知识界对话,观念冲突在所难免。”

1929年6月,泰戈尔再次路过上海,面对前来迎接的少数中国友人,有些意兴阑珊。郁达夫回忆,徐志摩当时悄悄对他说:“诗人老去,又遭了新时代的摈弃,他老人家的悲哀,正是孔子的悲哀。”两年后,徐志摩赴印度为泰戈尔庆祝70大寿,并约定后者80大寿时再来。可惜世事无常,1931年11月19日,徐志摩在旅途中坠机罹难。

终此一生,泰戈尔再也未能前往中国游历,只得在文字中抒写对古老邻邦的复杂情愫。1941年,诗人在病榻上口述完成了最后一首和中国有关的作品:“我取了中国名字,穿上中国衣服。/这在我心里是明白的:/我在哪儿找到朋友,/便在哪儿获得新生,/朋友带来了生的奇迹。/异乡开着不知名的花卉……”此后不久,他便溘然长逝。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制